74

1027年 ルーアン城

1027年1月、公都ルーアンで開かれたノルマンディー公国大公・リシャール3世とフランス国王・ロベール2世の王女アデルとの結婚式は、それはそれは盛大なものとなった。

経済力、軍事力を充分に蓄(たくわ)えた諸侯らが、各地で群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)するフランス王国内において、国王ロベール2世は大きな権力を持っていなかった。アデルは、そんな『名ばかりの王』の娘であったが、それでも国王陛下の王女が嫁(とつ)いできたのである。この大いなる名誉に、公国全土はお祭り騒ぎとなり、たいそうなにぎわいを見せていた。

式前後の5日間、人々は大いに酒を飲み、2人の前途を声高らかに祝福した。街角のアチコチにはバグパイプやハープ、リュート、小太鼓(テイバー)による音楽が奏(かな)でられ、何人もの吟遊詩人(ジョグラール)が公爵の功績を褒(ほ)め称(たた)えた。

結婚式の当日、鐘が鳴り響くルーアンの大聖堂には、式を見届けるため親戚や重臣の諸侯らが集まっていた。外には、新郎新婦をひとめ見物しようと、大勢の民衆が詰めかけ、聖堂を取り囲んでいる。

新郎リシャール3世の叔父(おじ)であるロベール大司教(当時は名前の数が少ないので、どの人物も『ロベール』ばかりなのです)による祈祷(きとう)と婚姻(こんいん)の誓いが滞(とどこお)りなく終了すると、一同は城に戻り、そこから3日間に及(およ)ぶ披露宴が執(と)り行われるのであった。

ルーアン城の大広間は、大聖堂以上の招待客で埋め尽くされていた。6人掛けのテーブルが40もあるので、250人近い貴族やその夫人、騎士、聖職者らが招待されている事になる。

一段高いメインのテーブルには、新郎新婦の他に3人が列席していた。まずは、この地域の信仰を司(つかさど)る叔父のロベール大司教。続いて、花婿(はなむこ)の親族代表として弟ファレーズ伯ロベール。さらに、フランス国王の代理として家令(セネシャル)のロンドリーシュ伯爵が招かれていた。

これらの各テーブルには、これから見た事もないような驚きの料理が3日3晩、並べ続けられるのだ。

広間の床には3つの囲炉裏(いろり)がきられていた。一つ目の囲炉裏(いろり)には、ポタージュの大鍋が掛けられている。二つ目の囲炉裏(いろり)には、去勢鶏(きょせいどり)を5羽ずつ突き刺した3本の鉄棒が掛けられ、一度に15羽が焼かれていた。そして一番大きな囲炉裏(いろり)には、子牛が丸々1頭ローストされている。これもまた、珍重(ちんちょう)な料理であった。

当時の食用肉はほとんどが豚である。

それは、豚が繁殖力(はんしょくりょく)旺盛(おうせい)で、発育もひじょうに早かったからであった。

豚は年に二度出産し、そのたびに10頭以上の子豚を産む。つまり、一年で25頭前後を出産するのだ。しかも、その子豚たちは半年もあれば、十分な大きさ(=100キロ程度)に成育する。成長した25頭の子豚の内、半分が雌(めす)であったとして、彼女らもそれぞれ10頭以上の子供を産むわけであるから、さらに160頭の子豚が生まれるのだ―――単純計算であるが、一年で1頭の雌(めす)から180頭もの子豚が生まれる事になる。

しかも、その飼育はひじょうに簡単であった。乳離れした子豚達を森などの広い場所に放置するだけである。そうすれば、彼らは勝手に落ちているドングリや地虫(じむし)などを食べてすくすくと育つのだ。あとは、交配や精肉する時になってはじめて、豚小屋に回収すればよい。

ハムやソーセージ、ベーコンなど保存方法も豊富で、捨てるところがなかった。

一方、牛は年に一度、1頭の子牛しか出産できず、その子牛が交配可能となるまでに約1年半も掛かった。

さらに牛は、毎日大量の牧草を腹に収めるのだ。そのためには広大な牧草地や、莫大な麦藁(むぎわら)が必要とされた。

また、彼らは農耕の動力として使われ、チーズやバターの元になる牛乳も提供してくれる。

それだけに、牛が食用にされる事はあまりなかったのである。

メインテーブルの近くには、鶴の姿焼き、クジャクの詰め物蒸しも置かれていた。

それぞれの料理は、針金を使ってポーズが付けられており、鶴は焼く前に切り落とされた首が羽毛のついたまま胴体に鉄串で取り付けられている。クジャクは立派な尾羽(おばね)が広げられていた。

さらに、七面鳥の上半身と子豚の下半身を引っ付け、妖獣『コカドリーユ』を模した料理などもあった。

さらには、恐ろしく高価な調味料―――『砂糖』を使ったデザートが、3時間ごとにテーブルを飾った。

『砂糖』入りのメレンゲを焼いたものや、『砂糖』とアーモンドペーストを練り固めた菓子、『砂糖』をタップリまぶしたブリッゼェラ(=プレッツェル)などである。

庶民にとって、生涯(しょうがい)口にする事ができないであろう高価な菓子は、強烈な『うまさ』―――『甘み』をもっていた。貴族でさえも、滅多に食べる事のできないそれらの菓子は、そのあまりの甘美な味わいゆえに、十字を切って神に感謝する者、天井を仰(あお)いだまま息をする事さえ忘れてしまう者、『もう、いつ死んでもかまわない』と叫ぶ者などが続出した。

『砂糖』は、『胡椒(こしょう)』と同様にインド周辺が原産であり、ヨーロッパの人々が入手する事は大変に難しかった。それゆえ、当時の甘味(かんみ)といえば、『蜂蜜』か果物(くだもの)の『果汁』が主流であった。

やがて、『砂糖』はイスラーム諸国から輸入されるようになるのだが、これをヴェネツィア商人達が独占し、価格のコントロールまでしたため、さらに高騰(こうとう)するのである。

この1027年から70年後、十字軍によって『サトウキビ』がイスラームから持ち帰られ、地中海周辺で栽培されるようになる。さらに、14世紀以降は、シチリア島やイベリア半島のバレンシア地方などで『砂糖』の生産が本格的に行われるのである。しかしながら、ヨーロッパの庶民が安価で大量の『砂糖』を手に入れられるようになるには、まだまだ時間が掛かるのであった。

この披露宴には、末席ながら頼純も参列していた。彼は周囲に知る者もなく、退屈そうにリンゴ酒(シードル)を呷(あお)っている。リシャール3世の教育係だったティボーや、その兄で騎士のエルキュールもこの場にはいるのだが、アチコチで知人と旧交を温めているようだった。エルキュールのボケは、このところずいぶんと改善されていた。

むろん、頼純は『ドラゴン退治』の勇者なので、彼を知る者は多くいるのだが、初対面の者と話を合わせて会話するのが面倒臭く、彼は全身から『話し掛けるな』のオーラを放っていた。

「ヨッ‥ おひさ♡ 」

手酌(てじゃく)でリンゴ酒(シードル)を飲んでいた頼純の前に、ジョルジュ伯が坐った。

「なんだ、アンタか‥ 」

頼純はその登場を鼻で笑った。

「あれあれ‥ そんな言い方ってないでしょ! ヨリちゃんが退屈そうにしてるから、わざわざ声を掛けてあげたッてーのに―――! 」

「そうかい‥ そりゃすまねーな! まッ、一杯飲めや。 俺もあきあきしてたところなんだ 」

頼純はリンゴ酒(シードル)が入った素焼きの瓶(びん)を差し出した。

「おお‥ うれしいねェ‥♡ 」

それをゴブレットで受けるジョルジュ伯は、ニコニコとしている。

2人はゴブレットを掲(かか)げた。

「健康を(サンテ)! 」

リンゴ酒(シードル)を飲み干した頼純はねだるように、手にしたゴブレットをジョルジュに差し出した。

「なァ‥ アンタはどう思うよ? 俺がここにいるのはおかしくネーか? どうも場違いな気がすんだけどなァ――― 」

渋い顔で尋(たず)ねる頼純に、ジョルジュは酒を注(そそ)ぎながら楽しそうに答えた。

「いやァ‥ いんじゃないの。 ヨリちゃんだって、正式に招待されたんだからさ! アンタ、ドラゴン退治の英雄だかんね。 まあ、道化(メネストレル)みたいなモンよ。 」

「チッ! 道化かよ‥!? そりゃ、ひでェなー‥ 」

だが、リシャール3世が頼純をこの式に招待したのには、じつは2つの意味があったのだ。

リシャール3世、アデル王女の新郎新婦は、笑顔でメインテーブルに並んでいた。

結婚式で花嫁が食事をする事は基本的に許されていなかった。トイレなどで席を立った時、パイなどを軽くつまむ程度(ていど)である。

アデルもかなり空腹であったに違いないが、彼女はニコニコと嬉(うれ)しそうにしていた。

彼女は現在17歳、なかなかの美人である。そのアデルが、夫となったリシャール3世に体を寄せ、そっと囁(ささや)きかけた。

「ねぇねぇ、公爵様‥ あたくしが公爵様の事をずっとをお慕(した)い申し上げていた事―――ご存じだったでしょうか? 」

「い‥ いや‥ 初耳だが‥‥ 」

「ちょうど10年前に、公爵様はパリの宮殿におこしになられました 」

「ああ‥ コンピエーニュで催(もよお)されたあなたの兄上・ユーグ殿の戴冠式(たいかんしき)にご招待いただき‥ 我が父のお供で出向いた時の事ですな。 その帰りに、宮殿にもお邪魔いたしました 」

国王ロベール2世の長男ユーグは、父王との共同統治者として、1017年に戴冠(たいかん)の洗礼を受けたのだ。これは、父ユーグ・カペーに倣(なら)っての事で、王家としての血筋を持たぬカペー朝が、他家の者に王位を奪われぬために行(おこな)った、苦肉(くにく)の策である。王の生前中に、次の王を決め、その即位までしてしまおうというのだ。この時、王となったユーグはわずか10歳であった。

だが、そのユーグ王は一昨年の1025年、落馬によって18歳で亡くなってしまう。

そこで国王ロベール2世は次男であるアンリを共同統治者としてあらためて戴冠(たいかん)させようとした。だがこれに、妻である『アルルのコンスタンス』が反対したのである。彼女は三男であるロベールを新王として推挙(すいきょ)した。

王妃コンスタンスは気の強い女だったが、彼女がワガママなのには理由があった。

コンスタンスは、国王ロベール2世の3番目の妻である。2人の間には7人もの王子、王女がいた。にもかかわらず、ロベール2世は前妻―――『近親結婚』として教会から無理やり離婚させられた2番目の妻、『ブルゴーニュのベルト』をいまだに愛していたのだ。

コンスタンスは、いつまでも前妻を想う未練がましい夫―――ロベール2世に嫉妬し、軽蔑し、憎んでいた。

一方、フランス国王は、ワガママばかりを言って政治に口を挟(はさ)んでくる王妃の事を鬱陶(うっとう)しく思っていた。

そんな2人はこの共同統治者問題でついに激突し、国王と王妃による激しい夫婦喧嘩が始まったのである。

この夫婦喧嘩のせいで、次期国王が次男アンリとなるのか、三男ロベールとなるのか、いまだ決定していなかった。

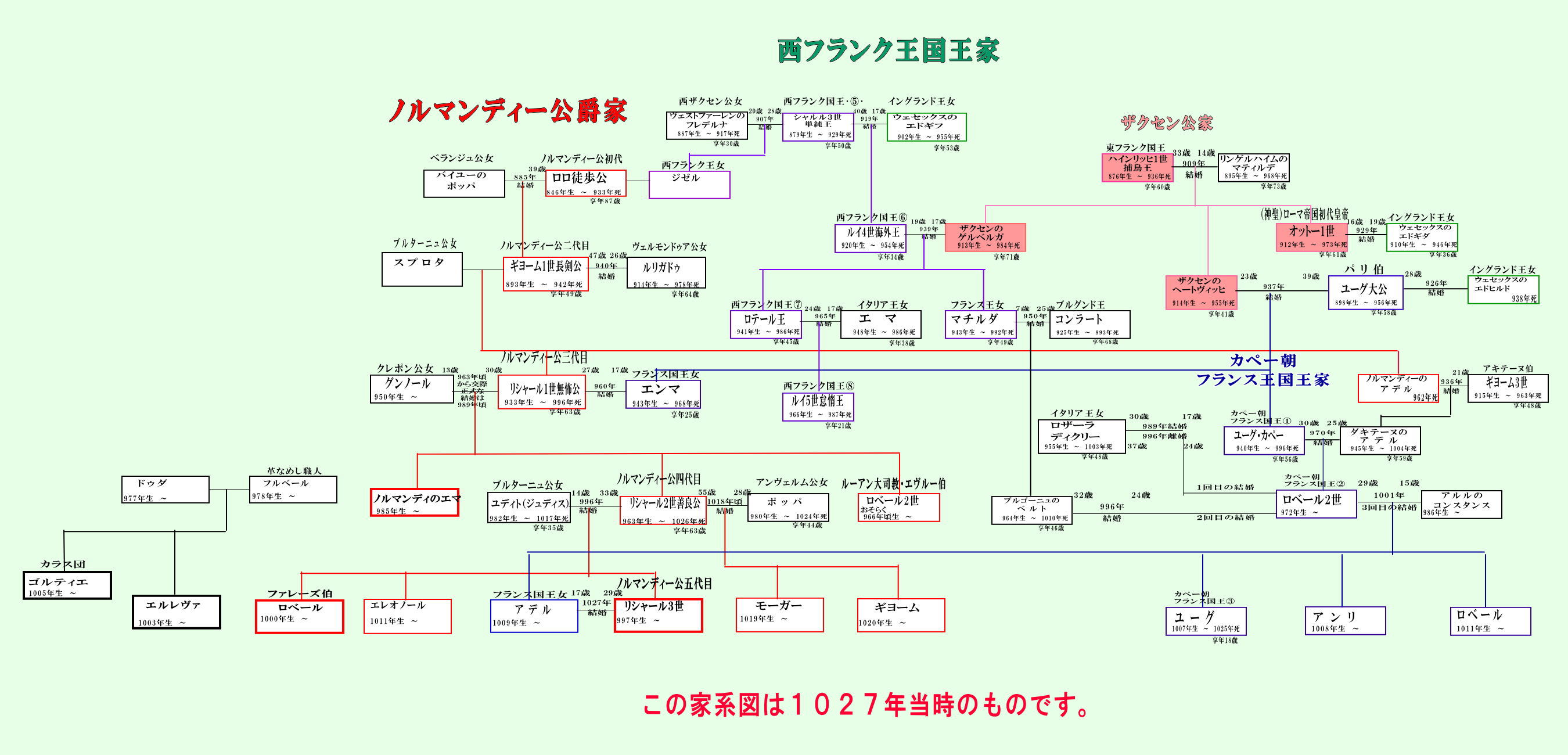

ノルマンディー公家とフランク王家系図(図をクリックすると拡大します)

イングランド・デンマーク・ノルウェー各王家も含む全体家系図はコチラ をクリック!

リシャール3世は小声でアデルに尋(たず)ねた。

「でも‥ あの時、あなたはまだ8歳のはずですが‥!? 」

「はい! でも、公爵様の凛々(りり)しいお姿を拝見し、わたくしは恋に落ちたのです。 おませだったのかもしれませんが、それ以来ずっと憧(あこが)れ、ずっとお慕(した)い申し上げておりました 」

「ハハハ‥ そうですか。 なんだか、照れくさいな 」

「ですから、そんな恋しいお方と結婚ができて‥ わたくしは本当に幸せ者です。 今日という日を迎えられた事が、嬉(うれ)しくて嬉(うれ)しくて―――

」

アデルは笑いながら、涙を溢(あふ)れさせていた。

リシャール3世はその涙を指先で拭(ぬぐ)ってやりながら、優しく囁(ささや)きかけた。

「それはよかった! これからも仲良くしていきましょう。 どうか、よろしくお願いいたします 」

「こちらこそ。 アナタ様の伴侶(はんりょ)として永遠にお仕えいたします 」

険悪な夫婦関係の家庭に育ったアデルは、一日も早く王宮を離れ、自分の思い描く理想の家庭を築くことが夢であったのかもしれない。

だが、彼女のリシャール3世への深い愛情は、この後、ノルマンディー公国に大きな災(わざわ)いをもたらすのであった。

× × × × ×

披露宴は途切れる事なく3日間続く。新郎新婦も招待客も、適時に席を外しては仮眠をとり、ふたたび式場に戻るのである。

夜も更(ふ)け、初日も一段落した頃、新郎リシャール3世は弟のロベール伯爵と藤原頼純(ふじわらのよりずみ)を自室に呼び出した。

「本日‥ ローマ教会からの祝辞を届けてくださったジョヴァンニ枢機卿(すうききょう)から申し渡されたことがある 」

テーブルで対峙(たいじ)した公爵がおもむろに切り出した。

「―――先日のドラゴン退治だが‥ やはり、ローマ教皇ヨハネス19世猊下(げいか)は納得されておられぬそうだ 」

「それはどういうことなのでしょうか? 」

眉を顰(しか)めてロベールが尋(たず)ねた。

「以前、エドワール殿が言っておられたように‥ 悪魔の使いであるドラゴンを異教徒であるヨリが退治したというのは、なんともまずいという事なのだ。 悪魔を退治するのは、神の使徒でなければならないらしい 」

リシャールの答えに、頼純は耳をほじりながら苦笑いを浮かべた。

「やはりそうなりますか‥。 まァ‥ 俺としては、どうでもいい事ですけど‥! 」

そんな頼純を横目で見ながら、リシャールはロベールに真顔で教会の意向を伝えた。

「そこで‥ ローマキリスト教会は、今回のドラゴン退治自体をなかった事にするという決定を下された 」

「え!? それは、事実を隠蔽(いんぺい)するという事ですか? 」

驚くロベールにリシャールは頷(うなず)いた。

「そういう事だ。 あのドラゴンの骨と皮は、ローマ教皇庁奥深くにある倉庫に保管され、今後千年間、世俗社会へ出る事がないよう閉じ込めるそうだ。 そして、これらに関するありとあらゆる記録もすべて抹消(まっしょう)され、なかった事にされるだろう 」

「徹底してんなァ‥ さすが、ローマ教会だね! 自分達の理屈に合わない事は、この世から完全に消しちまおうてんだから‥‥ 」

呆れる頼純を尻目に、ロベールは兄に訴えた。

「とはいえ‥ 民の間に広がった噂までも消す事はできないでしょう。 彼らは自分の目で、我々が運ぶドラゴンの骨を沿道から見ていたのですから 」

「教皇庁はもっと長い目で見ておられる。 5年10年は人の噂もあろうが‥ 100年、200年と経っていけば、人々もその事実を忘れてしまうだろうという事だ 」

そんなリシャール公に頼純が突っ込んだ。

「いやいやいや‥ ともかく、あれはドラゴンでもなければ、悪魔の使いでもネーんですから! でかいけど、あれはワニってー生き物なんです。 だから、やがてサラセンの世界と行き来ができるようになれば、普通に見かけられるようになると思いますけど‥‥ 」

リシャール公爵は苦々しい表情で2人に伝えた。

「ともかく、そう決定したんだ。 だから、これからは二度と公(おおやけ)の場でその事を口にしてはならない。 これはたいへん残念な事だし、二人の名誉を傷つけることになるかもしれない。 ただ、それらはひとえにわたしの力の至らなさだと思って、我慢して欲しいのだ 」

しかし、ロベールも頼純もそんな事はまったく気にしていないようであった。

「はい! わかりました 」

「どうぞ、お気になさらずに♡ 」