37

1026年 イングランド王国ウィンチェスター城

× × × × ×

1013年、デンマーク王国軍は大挙(たいきょ)してイングランド王国北東部のハンバーに上陸した。

18歳のデンマーク王子・クヌートにとってこれは初陣(ういじん)であったが、父スヴェン1世国王とともにイングランド軍と闘い、わずか半年たらずでこの王国を攻略したのである。

追い詰められたイングランド国王エセルレッド2世は、王妃エマ(仏=エンマ)や王子エドワード(仏=エドゥアール)、アルフレッド(仏=アルフレド)を連れ、妻の実家であるノルマンディー公国へと脱出する。

その後、デンマーク軍によるイングランドの平定は順調に進んでいった。

ところが、1014年の聖燭祭(キャンドルマス=2月2日)に、スヴェン1世が落馬して崩御(ほうぎょ)すると、事態は一転する。

元デンマーク人達が多く居住していたイングランド北東部―――『ディーンロー』の人々は、スヴェン1世の次男、クヌート王子を新しいイングランド国王に推挙(すいきょ)していた。長男であるハーラル2世が本国デンマークの王位を継承したからである。

だが、イングランドの王室諮問(しもん)機関である『国政審議会(ウェテナイェモート=Witenagemot)』は、クヌートの王位を認めず、ノルマンディーにいたエセルレッド2世を国王と認定した。

『国政審議会(ウェテナイェモート)』は『賢人会議』とも呼ばれ、七王国(ヘプターキ)時代の7世紀頃から、各国の王がイングランド全体の運営について協議するために招集されたものである。ウェセックス朝になってからは、王への助言、政務の補佐などを行う権威ある組織であった。

この決定に素早く反応したエセルレッド2世は、王妃エマだけを連れて、すぐさまイングランドに帰国し、全イングランド軍を指揮した。そしてついに、クヌートとデンマーク国軍を彼らの土地から追い出す事に成功したのだ。

デンマークへ逃げ戻ったクヌートは、兄・ハーラル2世の力を借りて侵略軍を立て直した。そして、1015年の夏、一万人の軍隊を200隻の船団に乗せて、ふたたびイングランドを攻撃したのである。

エセルレッド2世はデンマーク国軍の精鋭(せいえい)に再び敗れ、徐々に追い詰められていった。そしてその戦火の中で、彼は原因不明の急死を遂(と)げるのである。

彼は無思慮(むしりょ)王と呼ばれた。愚(おろ)かな王、暗君(あんくん)という意味である。

そんなエセルレッド2世の跡を継いだのが、彼と前妻エルギフとの間に生まれた次男、エドマンド2世剛勇(ごうゆう)王である。

敗色(はいしょく)の濃い中でエドマンドは善戦し、デンマーク軍に強く抵抗した。

そのため、1016年の10月、クヌート王子はエドマンド王に和平交渉(こうしょう)を持ち掛けねばならなかった。

テムズ川の北側にあるすべてのイングランドをクヌートの領土とし、その南側をエドマンド2世が統治する―――という提案であった。

そして、二人の内どちらかが先に死んだ場合には、生き残った方がイングランド全土を手に入れるという条件がついていた。

テムズ川の南側だけではほんのわずかな国土となってしまうが、すべてを失うよりはマシだと考えたエドマンド剛勇王は、この提案を飲む事にした。何より、自分がクヌートよりも長生きさえすれば、ふたたび全イングランドを取り戻す事が可能なのである。けっして悪い条件ではなかった。

だが、その和平交渉(こうしょう)締結(ていけつ)から四十日後、エドマンド2世剛勇王は父と同様に、謎の死を遂(と)げるのであった。

これによって、クヌートは1016年のクリスマスに戴冠(たいかん)し、明けて1017年1月には『国政審議会(ウェテナイェモート)』もこれを正式に承認した。

21歳のクヌートは、晴れて全イングランドの国王となったのである。

そして同年、彼はあろう事か、前々王であったエセルレッド2世の妻エマと結婚したのだ。

31歳とはいえ、『ノルマンディーの宝石』と謳(うた)われたエマの美貌(びぼう)は少しも衰(おとろ)えていなかった。むしろ、妖艶(ようえん)さが加わり、ますます男達を魅了(みりょう)していた。

二人は翌年に、王子ハーディクヌーズを授(さず)かった。

その息子の誕生から数ヶ月後、クヌートの兄ハーラル2世がまたまた謎の死を遂(と)げるのだ。この逝去(せいきょ)により、クヌートはデンマーク国王の地位も手に入れたのだった。

クヌートはいつも、相手が不慮(ふりょ)の死を迎える事によって、国を我が物としてきたのだ。

そして、彼にそのような幸運が舞い込むようになったのは、ゴドウィンというイングランド人の田舎貴族を雇った頃からであった。

その後、クヌートはノルウェー王国、スウェーデン王国とも戦い、1026年ついにこの二国に勝利し、ノルウェー王国とスウェーデンの南部を獲得(かくとく)した。

これによって、北海を囲む国々が彼の支配下に置かれたのである―――クヌートによる『北海帝国』の誕生であった。

彼は大王(ザ・グレイト)と呼ばれていた。

そのクヌートには、エマとの間に生まれたハーディクヌーズの他に、二人の息子がいた。

彼らは、クヌートがエマと結婚する前に婚約していた『ノーサンプトンのエルギフ』との子供達で、ハロルドヘアフットとスヴェンといった。

クヌート大王は長男ハロルドヘアフットを次のイングランド国王に、次男スヴェンをノルウェー国王に、そして三男ハーディクヌーズをデンマーク国王にと決めていた。

そして、クヌートの故郷であり、『北海帝国』の要(かなめ)であるデンマーク王国には、幼い皇太子ハーディクヌーズに代わって政治を行う摂政(せっしょう)をつけた。

クヌート大王の幼い頃からの親友であり、異母妹エストリドの夫でもあるウルフ伯(アール)であった。

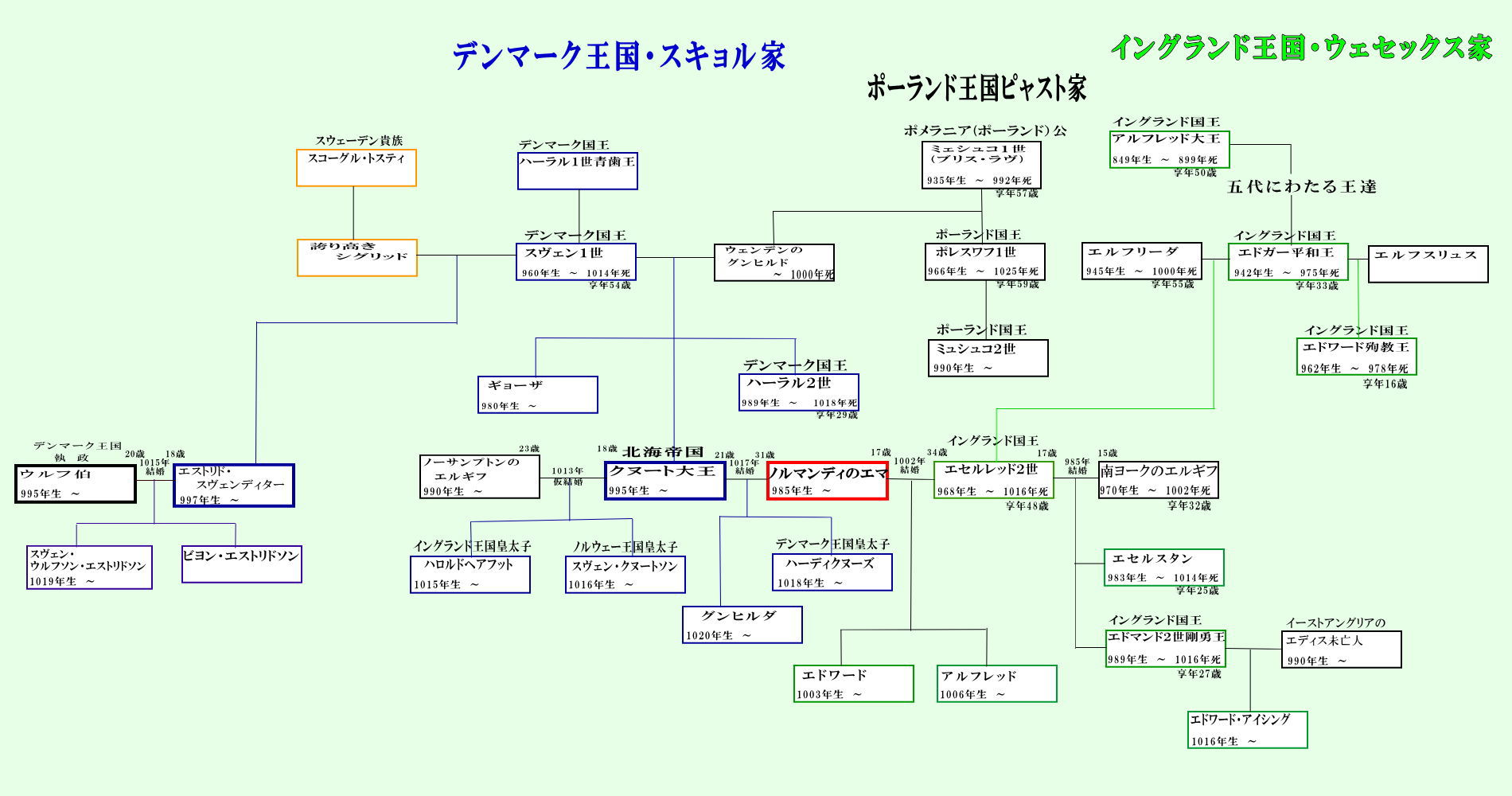

イングランド王家・デンマーク王家 関係図 (図をクリックすると拡大します)

全体の家系図をご覧になりたい方は コチラをクリック!

× × × × ×

ウェセックス朝イングランド王国が、クヌート大王によって征服されてからすでに10年の歳月(としつき)が過ぎていた。だが、その王宮は移される事なく、いまだウィンチェスターを首都としていた。当時のロンドンは、それなりに栄えてはいたが、まだ首都ではなかったのである。

ルーアン城にも引けを取らぬ、立派なウィンチェスター城は、アルフレッド大王以来の伝統に守られていた。

ただし、ノルマンディーの城とは違い、その背後に待避(たいひ)用の砦(とりで)である巨大な土塁(モッド)は存在しなかった。

ウィンチェスター城の大きな広間の正面には、巨大なタピストリーが掛けられている。壁からのすきま風を防ぐためであった。その壁の前は、床が一段高くされ、王と王妃の玉座が設けられている。

31歳となったクヌートにとって、すべてが順調に進んでいた。

北海帝国内の統治も安定し、各王国を継ぐ王子達にも恵まれていた。妻のエマは40歳となり、その美しさにいささかの陰(かげ)りはあったが、夫婦仲は良好であった。これからしばらくは、過酷(かこく)な戦争もないであろう。平和を存分に謳歌(おうか)してよいのである。

だが、彼は苛立(いらだ)っていた。

玉座に深く腰を落としたクヌート大王の眉間(みけん)には、深いシワが刻(きざ)まれている。それは、十数年間、破壊と殺戮(さつりく)を繰り返してきた者の紋章(もんしょう)であった。

「本日‥ ローマ帝国(神聖ローマ帝国)皇帝(エンペラー)・コンラート2世より書状が届いた。 来年行われる彼の戴冠(たいかん)式への招待状だ 」

「さすが、北海帝国の大王様です。 皇帝(エンペラー)様の戴冠(たいかん)式にご招待されたという事は、クヌート様が大帝国の王であるという事を世界が認めた証拠でございましょう 」

そう語ったのは、玉座の前に立つ寵臣(ちょうしん)・ウェセックス伯(アール)ゴドウィンである。彼はまだ36歳だというのに老人のような顔をしていた。

ゴドウィンは、クヌート大王からたいへんかわいがられていた。

それは、彼にこの王宮のあるウィンチェスターを含むウェセックスの領地を与えるほどであった。

ウェセックスはかつて、七王国(ヘプターキ)の中でも最大の王国であり、アルフレッド大王を輩出(はいしゅつ)したイングランドの本拠地である。

それゆえに、クヌートがイングランドを征服し、デンマークの戦士達にその土地を割譲(かつじょう)した時にも、ウェセックスだけは自分の領地として、誰にも介入させなかったのだ。

それほどまでに重要な土地を、クヌートはゴドウィンに与えた。

それは、本当にイングランド貴族の出身であるかどうかさえ疑わしいゴドウィンにとって、大出世であった。

そのウェセックス伯(アール)ゴドウィンに、クヌートは癇癪(かんしゃく)の声を上げたのである。

「よいか‥ その戴冠(たいかん)式は、ローマのサン・ピエトロ大聖堂で行われるのだぞ! 教皇(きょうこう)様によって王冠を与えられるのだ。 それがどれほどの名誉であるのか、お前に判るか? 」

「はは―――あ! 愚(おろ)かな私ごときでは、とても大王様の深遠(しんえん)なる御心(みこころ)を知る事など叶(かな)いませぬ 」

ゴドウィンはワザとのように平身低頭(へいしんていとう)してみせた。

そんなゴドウィンを無視したクヌートは、宙の一点を見詰め、溜息まじりにつぶやいた。

「ああ‥ 何とうらやましい事だ! そしてワタシなどは、いくら北海帝国の大王などと名乗ってみても、しょせんは成り上がりの征服者にすぎん。 カール大帝より続く、伝統あるローマ帝国とはまったく扱(あつか)いが違うのだ! 」

ローマ帝国(後の神聖ローマ帝国)は、紀元843年にカロリング朝フランク王国が、三分割された際の東フランク王国の事であるが、通常はカール大帝がローマ教皇(きょうこう)より戴冠(たいかん)を受けた紀元800年から建国を数える。その領土は、現在のドイツ、オーストリア、チェコ、スイス、ベルギー、オランダ、イタリアの北部など、広大な面積を誇(ほこ)っていた。

広さだけなら北海帝国も負けはしなかったが、残念ながら彼らの帝国のほとんどは海であった。

イライラとしたクヌートをゴドウィンは執(と)り成(な)そうとした。

「何をおっしゃいます。 大王様のご出身であらせられるデンマーク・スキョル王家とて、古くからの格式あるお家柄(いえがら)! さらに大王様は、ローマ帝国と変わらぬ、古い歴史を持つイングランド王国の国王となられたのですぞ。 ローマ帝国ごときに、何を臆(おく)する事がありましょうや 」

だが、クヌートの不機嫌(ふきげん)は治まらなかった。

「ローマ教皇(きょうこう)様は、我らなど薄汚い強盗集団―――バイキングの末裔(まつえい)ぐらいにしか考えてはおられぬわ! 我が帝国も認めてはおられぬに違いない! 」

その時、それまでクヌートの隣でずっと黙っていたエマが、恐る恐る口を開いた。

「な‥ ならば、ローマ教皇(きょうこう)様にお認めいただくためにも‥ そのローマ帝国に一泡吹かせてみてはいかがでしょうか‥? 」

クヌートは一瞬息を止めた後、傍(かたわ)らのエマに視線を送った。

「あ‥ あの計画を、始動させよと申すのか‥? 」

エマは頷(うなず)き、さらに語った。ただその口調は少々ぎこちなく、誰かに語らされているようだった。

「はい‥ 我が北海帝国は各国の王位継承者も決まり、今後はより一層安定する事と思います。 次なる目標は―――ヨーロッパ全土の征服という事になるのではないでしょうか!? 」

「なるほど、それはよい! さすがお妃(きさき)様です。 」

エマの発言に、ゴドウィンは大いに賛同した。

「現在、フランス国王は『力』を――領土、富、武力、権力――これらすべてを持っておりません。 我らが北海帝国の力を持ってすれば、フランス王国の征服はさほど難しい事ではないでしょう。 そして、そのフランスさえ落としてしまえば、あとは我が同盟国であるポーランド王国とともに、忌々(いまいま)しきローマ帝国を挟撃(きょうげき)すればよいのです。 さすれば、さすがのローマ帝国とて、これに打ち勝つ事はできますまい 」

「うむ‥ 」

ローマ帝国の東側に位置するポーランド王国は、クヌートの母『ウェンデンのグンヒルド』の実家であり、イングランド侵攻にも協力してくれた。現在の国王、ミェシュコ2世はクヌートの従兄(いとこ)にあたるのだった。

ゴドウィンはなおも語った。

「しかしながら、そのフランス王国攻略のためには、イングランドの対岸となるノルマンディーを足掛かりにせねばなりません。 ノルマンディー公国は、我が北海帝国が絶対に手に入れねばならない要地(ようち)なのです 」

エマもクヌートに進言した。

「となれば‥ まずはノルマンディーとの政略結婚を―――! 」

ゴドウィンと王妃エマの話の進め方は段取りがよすぎた。まるで、事前に打ち合わせをしているかのようである。

そしてもしそうならば、彼らは、クヌートがコンラート2世からの招待状によって不機嫌になるコトまで予測していた事になる。

「政略結婚か―――して、誰と誰を結びつける‥? 」

エマは緊張した面持ちで、

「我が子、ハーディクヌーズ王子と、我が姪(めい)―――ノルマンディー大公リチャード(仏=リシャール)3世が妹・エレノア(仏=エレオノール)との縁組みがよろしいのではないでしょうか!? 」

「おお‥ なるほど! それはよいな 」

クヌートはやっと笑顔を作って納得した。

しかし、ゴドウィンはわざとらしく考え込んでから、その意見に反対した。

「う~~~ん‥ それはいかがでございましょうや? わたくしには、いささかの疑問を感じまするが─── 」

クヌートが眉を顰(ひそ)めた。

「ナニ? 疑問とな―――!? 」

ゴドウィンは、立てた二本の指を大王に示した。

「はい! 理由は二つございます。 まず第一に、ハーディクヌーズ様はいまだ御年(おんとし)八歳。 お子をもうけ、エレノア様と真のご夫婦になられるまでには、いささか時が掛かりましょう 」

「‥‥‥ 」

「そして、もう一つの理由は‥ 相手先から花嫁をとるよりも、こちらから花嫁を送り込んだ方が、より相手を懐柔(かいじゅう)し易(やす)いという点にございます 」

ゴドウィンは、したり顔でさらに説明をした。笑顔ながらも、少々押しつけがましい口調で、自分の主人に訴えたのだ。

「この政略結婚の目的は、我が国とノルマンディ公国との友好を深めるタメではございません。 彼(か)の地を大王様の意のままに動かす事にあるのです。 ならば是非(ぜひ)とも、こちらの花嫁をノルマンディに送られるべきでございましょう 」

すべては、このゴドウィンが企(くわだ)てた計画通りに進んでいるようだった。

クヌートは彼の言葉に大いに納得した。

「なるほど! さすがは、ゴドウィン卿である 」

そんな中、エマが段取り通りにゴドウィンに質問をした。

「しかし、ノルマンディー側は誰にするのです? ノルマンディ大公リチャード3世殿は、フランス国王の長女・アリス(仏=アデレード)殿と結婚が決まっておるのですぞ! 」

ゴドウィンは、みなまで聞くなと言わんばかりに答えた。

「そのリチャード大公が弟君──軟弱者(なんじゃくもの)で有名なファレーズ伯(アール)ロバート(仏=ロベール)殿がよろしいかと存じます 」

その言葉に、クヌートは再び驚かされる。

「ロ‥ ロバート伯(アール)じゃと‥? 」

ゴドウィンは太々(ふてぶて)しい微笑(えみ)で頷(うなず)く。

「左様にございます。 いつものごとく‥ リチャード大公は、じきにお亡くなりになられましょうから‥ その時は、大王様の後ろ盾をもって、ロバート伯(アール)にノルマンディー公爵(デューク・オブ・ノルマンディー)を継がせればよいのです 」

「え!? リチャード大公がじきに亡くなる―――?」

「はい! さすれば、ノルマンディー公国は大王様の思うがまま! 大王様の悲願───『全ヨーロッパの征服』も、容易(たやす)く成(な)し得(う)る事でございましょう 」

「‥‥‥ 」

ゴドウィンの策はかなり強引なものであった。

だが、クヌートもエマもそれに反論する言葉を持ち合わせていなかった。

なぜなら、これまでゴドウィンが進言した言葉に一度の間違いもなかったからである。現在のクヌートとエマの地位があるのは、すべてこの男のお陰なのだ。

しばしの沈黙の後、クヌートは大きな溜息とともに、かすれた声を漏(も)らした。

「ゴ‥ ゴドウィン伯(アール)よ‥ お前は、なんと恐ろしい男なのだ‥! 」

ゴドウィンはニンマリとした顔を作った。

「それはお褒(ほ)めの言葉として、頂戴(ちょうだい)させていただきます♡ 」

それは、悪魔のような不気味な笑顔だった。