39

1026年 イングランド王国ウィンチェスター城

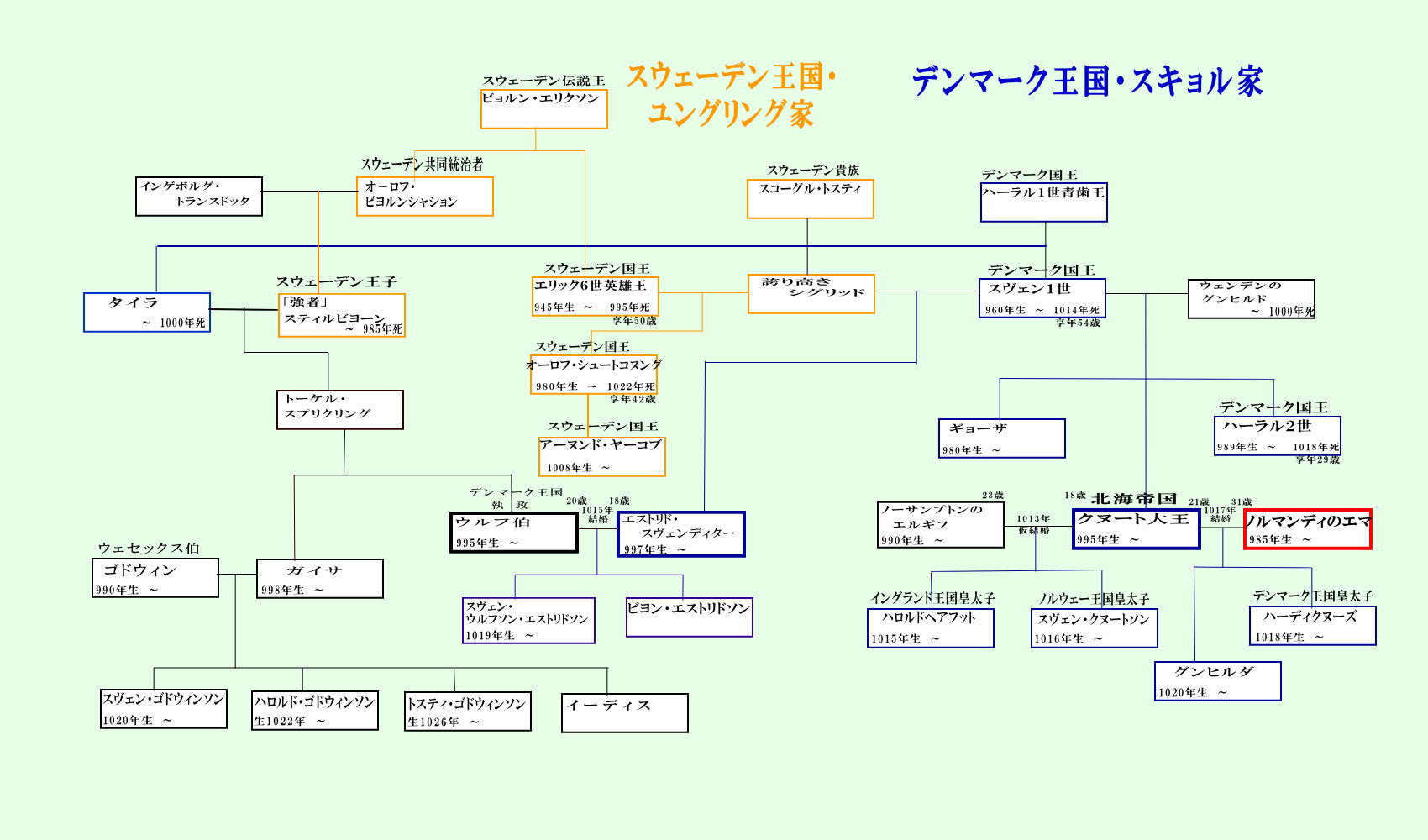

ウルフ伯はスカンジナビアの超名門家の出身であった。

クヌートの祖父・デンマーク王ハーラル1世青歯(ブルートゥース)王(彼の名が千年後、電子端末を接続する通信技術『Bluetooth』の語源となる)の娘タイラと、スウェーデンの王子『強者』スティルビヨーンとの間に生まれたトーケル・スプラクリングが、ウルフ伯の父親だった。

つまり、ウルフ伯はデンマーク王国、スウェーデン王国両家の血を引き、クヌートにとっては『従兄(いとこ)の子』となるのである。

同じ歳の二人は、幼い頃からともに遊び、長(ちょう)じてはクヌートの初陣(ういじん)となるイングランド侵攻にも参戦していた。常に助け合い、一緒に戦ってきた大切な仲間なのだ。

そして、クヌートの異母妹であるエストリドとウルフは結婚したのだ。

この厚い信頼があればこそ、クヌートはエマとの息子ハーディクヌーズの摂政(せっしょう)として、ウルフ伯に母国デンマークの統治を任せたのである。

ウルフの父・トーケルにはさらに二人の子供がいた。次男エルロフと長女ガイサ―――ウルフ伯の妹である。

この妹ガイサがウェセックス伯ゴドウィンと結婚していたのだ。

つまり、ウルフ兄妹を挟んで、クヌートとゴドウィンも義理の兄弟となっていたのである。

クヌート1世とウルフ伯周辺家系図(図をクリックすると拡大します)

イングランド王家・ノルマンディー公家も含む全体家系図はコチラをクリック!

× × × × ×

「大王様とて、本当はお気づきのハズですぞ! 大王様にとって、いまもっとも恐ろしい人物がウルフ殿である事ぐらいは――― 」

ゴドウィンにそう言われたクヌートは、怒ったようにそっぽを向いた。

「フン‥ 何を申すか! そのようなコトはない。 あの者は、このわたしが最も信用できる友の一人じゃ! 」

「はい‥ 大王様にとってウルフ殿が大切なご友人である事は十分存(ぞん)じ上げております 」

クヌートがムキになった事、自分から目を背けた事で、ゴドウィンは確信した。大王が心の奥底でウルフ伯を脅威(きょうい)に感じている事を―――そうであれば、いくらでも付け入る隙(すき)はあった。

「しかしながら、ウルフ殿は我が北海帝国において、大王様に次ぐ実力者でもあらせられる。 大王様の地位を脅(おびや)かす唯一のお方なのです! 」

クヌートは固い笑顔でゴドウィンを一瞥(いちべつ)すると、

「それは異(い)な事を‥ 真の実力者はゴドウィン卿―――お前であろう。 私の次に権力を握っておるのはお前だ。 それは誰もが認めるところ! 」

と彼を揶揄(やゆ)した。

「大王様からそのようなお言葉を賜(たまわ)る事は、わたくしにとって無上の喜びでございます。 しかしながら、現実はそうではございません。 わたくしなどは、しょせん2番目の男。 実力以上に登り詰め、もはや『上がり』の者なのでございます。 家柄(いえがら)ひとつとりましても、ウルフ殿とは太刀打ちできませぬ。 それに、わたくしは国民からも人気がありませんから‥ 嫌われてさえおるのですぞ。 そのような者が、この帝国を脅かす事など出来ましょうや 」

「そ‥ そうは言うても――― 」

だがゴドウィンは、大王の言葉を遮(さえぎ)るようにして話を続けた。

「ご想像ください―――もし‥ あくまでも、もしもの話でございますが‥ いま、大王様がお亡くなりになられたとしたら、いったい誰がこの北海帝国を継承なさるのでしょうか? はたして、三人の幼い皇太子様たちは、それぞれの国を継ぐ事ができるのでしょうか? 」

「‥‥‥ 」

「わたくしはそうは思えません。 少なくともイングランドでは、『国政審議会(ウィティナゲモット)』が王として推挙(すいきょ)するのは、ウルフ殿―――あるいは先王の王子たち―――エドワードかアルフレッドでございましょう。 そしてその選定で王冠を勝ち取るのは、実力から考えてもウルフ殿に間違いありません。 地元のデンマークならば、さらにウルフ殿は有利となりましょう 」

「そ‥ それは‥ 」

クヌートは返す言葉がなかった。ゴドウィンの言う事はすべてもっともであったからだ。

「残念ながら、帝国を継(つ)ぐのはあの方なのです。 ウルフ殿が継承者となられ、そのお子たちがさらなる王位を継(つ)がれるのです。 大王様の血脈(けつみゃく)は途絶(とだ)える事となるでしょう 」

「‥‥‥ 」

クヌートの顔は蒼白(そうはく)になっていた。

「もちろん、いま大王様がお亡くなりになるなどという事はございませんし‥ その間に王家の地固めをしっかりとすれば、スキョル家および、大王様のお血筋は永遠でございましょう。 しかしそのためにも、邪魔者は芽のうちに摘(つ)んでおく事が肝要(かんよう)かと存(ぞん)じます! 」

それでも、クヌートは納得しようとしなかった。親友を反逆者扱(あつか)いする事に大きな抵抗があったからだ。

「だ‥ だから、殺せと言うのか‥? ウルフを殺せと―――お前は言うのか‥? 」

ゴドウィンは道化(どうけ)のように大仰(おおぎょう)な素振(そぶ)りでそれを否定した。

「いえいえ、殺せなどと‥ そのような恐ろしい事は、わたくしの口からは申せません。 ただ、完全に排除なさるべきだとお奨(すす)めしているだけでございます 」

彼は誰に聞かれようとも、『ウルフ殺害の主犯である』との言質(げんち)を取られないように話をしていた。あくまでも、その判断はクヌートにさせなければならないのだ。

だがクヌートとて、ゴドウィンの言う『排除』が殺害を意味している事くらい理解していた。それだけに、大王はその実行に躊躇(ちゅうちょ)し、懊悩(おうのう)しているのである。

「ウルフは、わたしの幼なじみで親友―――妹の夫でもあるのだぞ! お前とて、妻のガイサの兄ではないか!? 」

最後の抵抗を試(こころ)みるクヌートに、ゴドウィンは甘い言葉を囁(ささや)いた。

「しかし‥ ノルマンディーとの政略結婚と邪魔者の排除―――これは一石二鳥の策だとは思われませんか? 」

「‥‥‥ 」

クヌートの口から、もはや言葉は出てこなかった。催眠術にでも掛かったように、宙の一点をじっと見詰めるばかりである。

「ぜひ、そうなさいませ♡ 」

ゴドウィンの口ぶりは、楽園でイブにリンゴを食べるようにそそのかした『蛇』のそれと同じであった。

× × × × ×

ロベールは、『農業改革』の手始めとしてまず、すべての農民に鉄製の鍬(くわ)を配るところからはじめようと考えていた。

当時、ほとんどの農民は木製の鍬(くわ)で畑を耕(たがや)していた。だが、固い北ヨーロッパの大地に木製の鍬(くわ)を叩き付けると、その尖端(せんたん)はあっという間にボロボロになってしまい、使えなくなる。

そこで、少し余裕のある農民は、地面に直接当たる尖端(せんたん)部分だけに鉄製の刃先をつけていた。これならば、尖端(せんたん)が潰(つぶ)れる事なく地面を掘り続ける事が出来るのである。だが、重量が軽いため、深く掘るためには必要以上に腕力が要求される。さらには、固い石などにぶつかると、木製の刃の部分が真ん中から折れてしまう事もあった。

そうなると、やはり柄(え)以外はすべて鉄で出来た鍬(くわ)が最良となるのだが、これは非常に高価であった。それゆえに、かなり豊かな農民しか所有する事ができなかったのである。

鉄の製品は、鍬(くわ)であろうと斧(おの)であろうと、さらには剣から馬の蹄鉄(ていてつ)にいたるまで、ともかく値段が高かった。

ロベール伯爵はその高価な鉄製の鍬(くわ)を、政治の力―――領主の財力で普及させようと考えていたのだ。

ただ、ファレーズの場合、それは金銭の問題だけではなかった。鍬(くわ)を作る鍛冶屋(かじや)そのものに問題があったのだ。

三千人ほどが住むファレーズの街には、小さな鍛冶屋(かじや)がたった一軒あるだけだった。そしてそこでは、六十をとうに過ぎた老人が、ひとりで金床(かなどこ)に鎚(つち)をふるっているのだ。

一方、鍬(くわ)のみならず、鎌(かま)も斧(おの)も、ナイフから包丁(ほうちょう)、鍋(なべ)、蹄鉄(ていてつ)、鎖(くさり)、釘(くぎ)など―――ありとあらゆる工業製品が鍛冶屋(かじや)で作られる。

この規模の都市であれば、最低でも2~3軒の鍛冶屋が必要なのだ。

しかも、領地内には、離れた荘園(しょうえん)の農奴(のうど)も含めると、二千人以上の農民が暮らしている。つまり、二千本以上の鍬(くわ)を作らなければならない。

今の鍛冶屋(かじや)では、鍬(くわ)を一日2個作るのが精一杯だろう。

しかし、それが若い鍛冶職人だったとしても、一日に4個も作る事は出来ない。

つまり、仮に一日3個作れたとしても、農民二千人に配り終わるまでには、700日近い日数が必要となるのだ。安息日である日曜日も含めれば、800日―――2年以上もかかる計算となる。その間には、他の生活必需品も作らねばならないし、すでにある物の補修修繕も出てくるだろう。需要は無限にあった。

そして、その要求を叶えるためには、とても一軒の鍛冶屋(かじや)では追いつかないのだ。

本当は、領民達もみな難儀(なんぎ)していた。

彼らは、隣村の鍛冶屋に頼んだり、遠くの街まで買いに行ったりして、急場をしのいでいたのである。

そんな状況を知りながら、ロベールは今まで何もできなかった。

政治に一切関与できなかったからである。彼はただの『お飾り領主』にすぎなかったのだ。

だが、これからは自分の領地内を統治できる。

早速彼は、鍛冶屋(かじや)をあと三軒、公費で作る事にした。

さらに、現在ある鍛冶屋(かじや)に話を聞くと、もう高齢なので、作業場を買ってくれるなら、自分は引退したいと申し出た。

そこで、その鍛冶屋(かじや)も買い取り、屋根から炉(ろ)、作業台、ふいごから金床(かなどこ)にいたるまで、新しく作る鍛冶屋(かじや)とまったく遜色(そんしょく)ないように修繕(しゅうぜん)をした。

そして、この四軒の鍛冶屋(かじや)で働く職人を募集したのである。

あの有名な『ロベール伯爵』からの求人である。しかも、ただで鍛冶屋(かじや)の店がもらえるのでは―――と勘違いした者も含めて、遠くルーアンやパリからも職人達が集まってきた。その数は八十名を超えていた。

ロベールは彼らの腕を確(たし)かめるために、それぞれに鍬(くわ)と剣を作るように命じた。そして、完成した作品の審査を彼ら自身にさせたのである。

自分が作った鍬(くわ)と剣以外で、最も出来の良い物はどれかを選ばせたのだった。

この投票を何度か繰り返して、選出された上位9名をロベールは雇(やと)う事にした。

この9人はすでに順位づけされているので、2位から9位の者を二人一組で四軒の鍛冶屋に配置し、一番腕が良かった者を監査役として、その四軒の鍛冶屋(かじや)の製品を管理させたのである。

そして、今後作られる製品の品目は伯爵が決定するが、監査役がその品質を合格とした製品は、すべて伯爵家が買い取るという仕組みを作った。

つまり、よい品をたくさん作れば、より多くの報酬を受け取る事が出来るわけである。

その監査役も、3年に一度、職人達全員で腕試しをし、そこで1位となった者と入れ替わるようにした。

彼らは切磋琢磨(せっさたくま)せざるを得なくなったのだ。

ロベールはさらに、様々な雑用をやる助手として、8人の若者も雇(やと)い入れた。

これによって、鍛冶屋(かじや)の生産力は一気に10倍以上に跳ね上がったのだった。

この生産力の大幅上昇が、後にファレーズでの武器の量産化を可能にしたのである。

こうして四軒の鍛冶屋で生産が始まると、わずか一週間で200本近い鉄製の鍬(くわ)が作られた。その生産速度は、柄(え)を作る大工達が追いつかないほどであった。

今後、各職人が慣(な)れ、鍛冶屋(かじや)全体の連携(れんけい)がよくなれば、その生産量はさらに上がると思われた。

2ヶ月もすれば、鍬(くわ)は領地の農民全員に行き渡るハズである。

ロベールが鍛冶屋(かじや)から買い取った鍬(くわ)は、一本50ドゥニエ(現在の五万円ほど)で農民に渡され、その料金は5年間の分割で、租税(そぜい)とともに徴収する事とした。

鍬(くわ)一本一本にはすべて刻印(こくいん)が打ってあり、勝手に売却しても誰が売ったかすぐバレるようになっていた。犯人は罪に問われ、牢に入れられるのだ。

そんな鉄製の鍬(くわ)を農民達は争って欲しがった。作業効率が3倍以上よくなるからである。十日掛かって耕していた畑を、三日で耕せるようになるのだ。

こうして、ロベールの改革は順調な滑り出しで始まったのだった。

その頃、頼純はファレーズ城内で、ヴェネチアのロレンツォから届くであろう連絡を待っていた。

当たり前の事だが、この時代に郵便などない。それどころか、手紙さえほとんどなかったのである。

その第一の要因は、『紙』が存在しなかったからであった。

『紙』は紀元前2世紀頃に中国で発明され、10世紀の宋代に入ると出版が盛んになったため、アジア圏では大量に生産されるようになっていた。

だが、8世紀に中国・唐からイスラーム世界に伝わった『紙』の製法が、ヨーロッパ社会にもたらされるのは、12世紀の十字軍まで待たなければならなかった。

そして、その『紙』が一般の人々にも認知されるようになったのは13世紀以降であり、さらに大量に使用されるようになるのは15世紀―――グーテンベルクによる活版印刷技術が確立された後の時代となってからである。

それまでは、各教会の聖書や公的記録、行政の通達書から商取引の契約書にいたるまで、重要な書類はすべて高価な羊皮紙(ようひし)に書かれていたのである。

さらに第二の要因として、貴族階級であっても識字率(しきじりつ)が低いという事があった。とくに騎士階級などは、武門(ぶもん)の気風(きふう)に反しているとして、読み書きなどの知性を否定する傾向があった。

あのフランク王国のカール大帝でさえ、文字を読む事が出来なかったのである。

それゆえに、中世ヨーロッパにおいては、個人間で手紙のやり取りをするという習慣はあまり発達しなかったのだった。

重要な連絡事項は、使いの者が直接出向いて口頭で伝えるのが一般的であった。

そのロレンツォからの使者はなかなか来なかった。

しかたがないので、頼純は中国で学んだ様々な台帳の作成方法などをロベール達に伝授(でんじゅ)していた。

まず、農民全員の住民台帳を作成し、家族構成や資産などを把握した。そして、鍬(くわ)を与えた者かどうかを確認できるようにしたのである。

さらには、それぞれの農地の広さを測り、土地別の大まかな収穫量も算出した。

これによって、租税(そぜい)の徴収(ちょうしゅう)を確実にし、鍬(くわ)の二重取りや借金の回収漏れも防げるようにしたのだった。

そんな頃、エルレヴァが弟のゴルティエを連れて城を訪(おとず)れた。

以前と違い、城の者達にも『内縁の妻』として認められたエルレヴァは、丁重(ていちょう)に広間に通され、すぐさまロベールに取り次いでもらえた。

とはいえ、彼女が城内を我が物顔で歩く事はまだ許されていなかったし、またそのような振る舞いをするほど彼女は愚(おろ)かな女でもなかった。

ただ、人々から恭(うやうや)しく扱(あつか)われる事は単純にうれしかった。

「今日はどうしたの? 」

ロベールはエルレヴァの来訪(らいほう)を喜んでいた。

かつての、お気楽な放蕩(ほうとう)生活から一転して、日々仕事に追われる毎日となり、なかなか彼女とも会う機会がなかったからだ。

エルレヴァの顔を見ただけで疲れが吹き飛び、気分は癒(いや)された。

「本日は、お願いがあってまいりました 」

「ほう‥ 願いとは何です? 」

すると、彼女の横で、片膝(かたひざ)を立て跪(ひざまず)いていた弟ゴルティエが話を引き取った。

「伯爵様‥ わたくしの友達の弟が行方不明になったのです。 我々もさんざん探しましたが、どうしても見付けられず‥ 伯爵様のお力で、捜(さが)してはいただけないモノかと、お願いに参(まい)った次第(しだい)でございます 」

「え!? 行方不明―――? 」

ロベールは不審(ふしん)そうに眉を顰(ひそ)めた。