6

1021年 アレクサンドリア

1021年の3月、ロレンツォはイスラム教国家であるファーティマ朝エジプトのアレクサンドリアにいた。

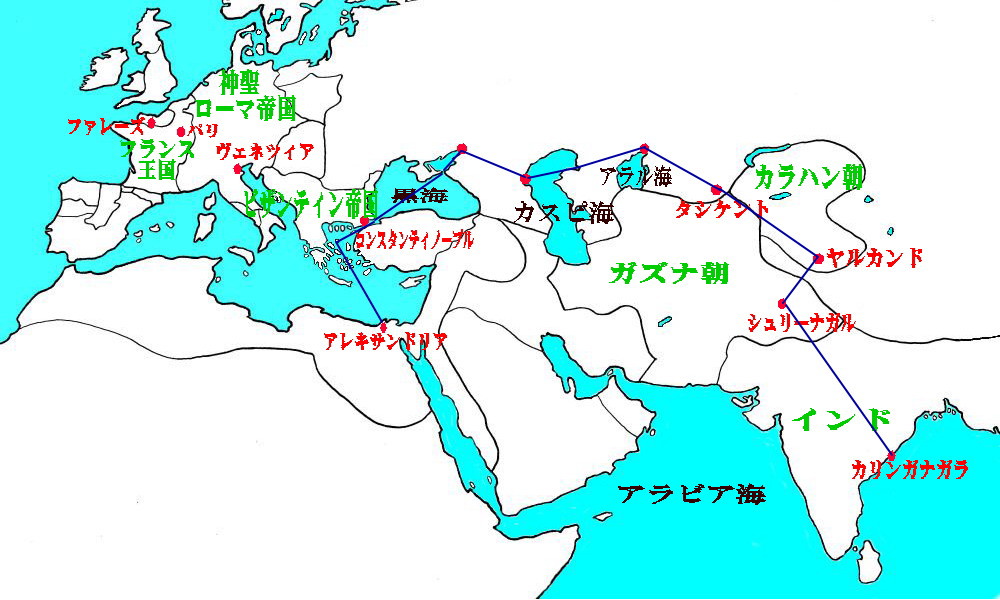

彼は、フランス王国や神聖(しんせい)ローマ帝国(現ドイツ、オーストリア、チェコ、スイス、イタリア)から買い付けた大量の材木を船から降ろし、東方から届く様々な品物をヴェネツィアへと持ち帰るべく、積み込みを差配(さはい)していたのだ。

東方からの品々は、絹や香辛料、ガラスの調度品など多くが奢侈品(しゃしひん)であったが、ヨーロッパからは材木と奴隷ぐらいしか輸出できるものはなかった。それほどまでに、ガリアは経済的・文化的レベルが低かったのである。

ロレンツォが、アレクサンドリアまで買い付けに来たのは久しぶりの事であった。いまだキリスト教世界とイスラム教世界は、互いに交わる事を許されてはいなかったからである。

しかし、アドリア海の制海権を握ったヴェネツィアは、ユダヤ人商人を介入させてイスラム世界と間接的に交易を行っていた。この三角貿易に対し、ビザンティン(東ローマ)帝国も半ば容認していたタメ、ヴェネツィア商人達は東方貿易によって巨万の富を築き上げていった。

ロレンツォもそんな豪商の一人であったが、いくら玄関口とはいえ、国禁を犯してイスラムの港を訪れる事はそう簡単な事ではなかったのである。

そんな彼の元に一通の手紙が届いた。

取引先のバクダードのイスラム商人からで、南インドのカリカットを出発した船がアラビア海で海賊に襲われ、注文していた胡椒(こしょう)とクローブが届かないという内容だった。

香辛料はヨーロッパ最大の輸入品である。とくに胡椒は最も重要な商品であった。

食品の保存方法が皆無であった時代、肉や魚は腐りやすく、その腐敗臭は人々を悩ませていた。

しかし、胡椒(こしょう)を使えばその臭いを消す事ができるのである。さらに、それには腐敗防止の効果まであると信じられていた。

それゆえ、ヨーロッパの人々は争って胡椒を求めた。

だが、それはインド周辺でしか産出されないのだ。貿易によってしか手に入れる事ができなかったのである。

胡椒の価格は高騰(こうとう)し、同じ重さの黄金に匹敵(ひってき)するほどの価値となっていった。

その胡椒をヴェネツィアに持ち帰れなければ、彼は破産してしまうだろう。

慌てたロレンツォは、知り合いのイスラム商人達をなだめすかし、値段も上積みして胡椒(こしょう)の入手を依頼したが、全員から無理だと断られた。手持ちはすでにジェノヴァの商人に買い占められ、これからの入荷はまったく未定だという。

だが、ロレンツォは交渉の過程で、インド南東部に送られた胡椒の話を耳にした。東ガンガ朝の港町・カリンガナガラには大量の胡椒が眠っているというのである。

その話を聞いた瞬間、ロレンツォの頭の中で何かが爆発した。目の前を閃光(せんこう)が走ったようだった。

なんと、彼は自らその地を赴(おもむ)く決意をしたのだ。

それは、たいへん危険な旅である。

インドは、550年にグプタ朝が倒れてから、数世紀にわたって地域国家=小規模国家が乱立し、全土を統一する王朝が出現しなかった。そのタメに、各地で紛争が続き、インド大陸は弱体の一途をたどっていた。

一方、隣国のイスラム国家ガズナ朝(現・アフガニスタン及びパキスタン周辺)はマフムード王によって絶頂期を迎え、近年はインド北部に対しても侵攻を繰り返していた。その戦火は香辛料輸出の主要港であるカンベイ、ダイブルにも及び、とても貿易どころではなかったのである。

さらに、アラビア海には海賊が横行し、南部の港を出発した船も難儀(なんぎ)していた。

これでは、とても海路は取れない。

ならば陸路という事になるのだが、イスラム世界に入れないロレンツォにとって、そこを迂回(うかい)するタメにはとんでもない長旅を要求される。

インドは、ヒマラヤ山脈とヒンドゥクシ山脈・スライマン山脈・タール砂漠によって、他の大陸から隔絶(かくぜつ)された地域である。

そのインドに陸路で進入するルートは二通りしかない。

ひとつは、ガズナ朝国内のヒンドゥクシ山脈を越え、インドの北部から進入する方法である。しかし、山脈の谷間(たにあい)を抜ける数少ない進入路、ハワク峠やシバル峠、そしてカイバル峠は、インドを攻撃する強力なガズナ軍によって押さえられていた。

もう一つのルートは、タシケント(現・ウズベキスタン)からカシュガルを経て、タクラマカン砂漠西端を南下し、カラコルム山脈の谷間を抜けて、カシミール入るという方法だ。

しかし、この『パミール高原大迂回(うかい)』というルートも、イスラム国家・カラハン国(現・中国、新疆(しんきょう)ウイグル自治区西部からウズベキスタン一帯)の中央を突破せねばならなかった。

交わってはならない異教徒の世界である。

関所でキリスト教徒が捕まろうものなら、おそらくは死刑。よくても、奴隷として売り飛ばされる事は覚悟せねばならなかった。

それゆえに、これらのイスラム国家が建国され、その後モンゴル帝国によって滅ぼされるまでの7世紀後半から13世紀前半までの間は、ヨーロッパ人が陸路でイスラム圏を抜け、インド・中国まで旅した例はなかったのである。

しかも、海路ならわずか二ヶ月で到着するところを、迂回する陸路では片道3年以上―――イスラム世界を自由に横断できるイスラム商人でさえ1年以上掛かるのだ。それでは、商売としてとても採算は取れなかった。

イスラム商人達は、『陸路で一年以上も掛かるのなら、その間は休業した方がマシ』と考えていた。

どうせ一年もすれば、ガズナによる戦火も収まるハズ。あせらず、安全な交易が再開されるまで、香辛料の輸入は待てばよいのだ。

しかし、ロレンツォは違った。

カリンガナガラに眠る莫大な胡椒の話を聞いた時、彼の脳裏には、乾いた風が吹き抜ける荒涼(こうりょう)たる大地と、陽炎(かげろう)に揺(ゆ)らめく白亜(はくあ)の大都市がクッキリと浮かび上がった。

これまで噂にしか聞いた事のない、まだ見ぬ地―――中央アジア、そしてインド。その麻薬のような妄想に彼は魅了(みりょう)され、毎夜冒(おか)されていった。

危険だと知れば知るほど、彼の冒険心は沸(わ)き立ち、年甲斐(としがい)もなくワクワクするのだった。

彼は冒険家でもなければ、探検家でもない。むしろ、それとは真逆の―――手堅(てがた)く商(あきな)い、美食に溺(おぼ)れ、女性と遊ぶ事が大好きな都市市民だった。

もちろん破産は怖かったが、借金と引き替えに命を差し出すほど愚(おろ)かではない。

そして、このような無謀な冒険を好む者は、よほど知恵が足らぬか、功名心(こうみょうしん)に走る者だと―――普段の彼ならそう考えるハズであった。

しかし、今回は違っていた。

なぜだか、自分の内側で冒険心や探究心が膨(ふく)れ上がり、その気持ちを満足させるためなら命さえも惜(お)しいとは思わなかったのである。

もし、この手紙をヴェネツィアの自宅で受け取っていたなら‥‥ 彼は破産を受け入れ、このような無謀な旅など考えもしなかったのかもしれない。

だが、彼はアレクサンドリアにいた。このイスラムの地で手紙を受け取ったのだ。

手紙も破産もアレクサンドリアも、すべてがこの冒険のきっかけであったような気がした。まるで、旅立つ事を神から啓示(けいじ)されているようだった。

彼はイスラムの探検家にも相談し、インドへの進入路を再検討したのだ。

インド北西部とガズナは戦闘中である。たとえイスラム商人であっても、ガズナ側の峠を通行する事は絶対に不可能であると思われた。

そうなると『パミール高原大迂回(うかい)』のルートしか選択肢はない。

まずは、船でアレキサンドリアから地中海を渡り、ビザンティン(東ローマ)帝国の首都コンスタンティノープルに入る。

そこから黒海を横断し、アゾフ海を経てキエフ公国のサルケルへと渡る。

さらにルーシ族の手を借りてドン川を上ってヴォルガ川へ入り、かつてハザール国の首都だったイティルから、カスピ海を横断するのだ。

ここまでは、ほぼ船による水上移動である。天候さえよければ、比較的安全に、かつ短期間で到着する事が出来るはずである。

だが、ここからは陸路となり、イスラム国家圏へと入るのだ。

まずは、しっかりとした隊商(キャラバーン)を調(ととの)えねばならない。

信頼できるイスラム人を隊長兼通訳として雇い、警備隊十二人も含め総勢二十人ほどで構成する。インドへ運ぶ商品はないため、この程度の人員で十分と思われた。そして、ロレンツォ自身は奴隷に変装して同行するのである。これならば、紅毛碧眼(こうもうへきがん)のロレンツォでもイスラム世界を移動できるはずであった。

カスピ海東岸からアラル海北側を回り込んで、シル川沿いに南下していくとシルクロードのオアシス都市・タシケントに至る。そこはイスラム国家・カラハン国の中心部である。

近年、この国はいくつかの封候国(ほうこうこく)に分裂し、中央集権が揺らいでいた。各都市への入城も警備が甘くなっているとの情報だった。

このタシケントから、天山山脈西端とパミール高原北側の谷間(たにあい)テレク峠を抜けて、タリム盆地(新疆(しんきょう)ウイグル)へと入り、カシュガル、ヤルカンドと―――タクラマカン砂漠西縁のオアシス都市を辿(たど)って南下するのだ。

この長い陸路のすべてが、カラハン国のど真ん中を縦断する事になる。

ヤルカンドからは南西に進路をとり、キリク峠、アカヅを経て、カラコルム山脈の山間(やまあい)を横断していく。

そうしてカシミールのシュリーナガルへと進入するのだ。そこは、もはやインドである。

こうすれば、理論上は凶暴なガズナ国のイスラム兵と出くわす心配はないハズだった。

そして、ヒンドゥー教国家であるインドへ入ってしまえば、ロレンツォも変装の必要はない。商人姿に戻って旅を続ければよいのだ。

後は、ガンジス川沿いに南東へと進めば、港町カリンガナガラに到着する。

しかし、この長大(ちょうだい)な旅は当然、危険に満ちていた。ちょっとした天候の変化でも旅人は死に至る。いや、地面の石コロが転がっただけでも死ぬ可能性があった。途中には、盗賊・山賊も多く出没するだろう。

幾多(いくた)の死の危険から身を守る方法は『運』しかないのである。

これまでの地中海貿易の航海とてかなりの危険を伴っていたが、この旅はその比ではない。生還(せいかん)率が低すぎると思われた。

それを十分に理解した上で、彼の決心は揺(ゆ)らぐ事がなかった。

ロレンツォはすぐに準備を進め、5月には長い長い、気の遠くなるような旅に出発したのだった。

1023年 于闐(ホータン)

1023年4月、シルクロードの中継都市ホータンで越冬したロレンツォ達は、カラコルム山脈横断への入り口であるヤルカンドの町へと戻るべく、タクラマカン砂漠の西縁(せいえん)を北上していた。

冬場に、最大の難所であるカラコルム山脈の横断は出来ない。どのように厚着をしていようと、半分も行かないうちに凍死してしまうからだ。

昨年の12月にヤルカンドに到着した彼らは、ホータンに移動し5ヶ月もの間そこで春が来るのをじっと待っていた。

ヤルカンドはカラコルム山脈入り口に最寄りの町だったが、カラハン国の副都カシュガルにも近く、異邦人であるロレンツォ達にそそがれる官憲(かんけん)の目も厳しかった。

さすがのロレンツォも、警戒の厳しい地域で何ヶ月もの間、奴隷のフリをし続ける事は難儀(なんぎ)であった。

一方、ホータンは6年前にカラハン国から侵略され、イスラム教へと改宗させられてはいたが、その信仰はいまだ全住民にまでは行き渡っていなかった。異教徒に対して比較的寛容(かんよう)な地域だったのである。

そこで、ロレンツォ達はホータンで越冬(えっとう)する事にしたのだった。

だが、古くからシルクロードの中継都市として、様々な人種が行き交ったこの街でも、青い目をしたロレンツォが珍しいのか、住民達はこぞって奴隷の彼を見学にやって来た。

ロレンツォがエジプトのアレキサンドリアを出発して、すでに2年の月日が経っていた。

当初は、番頭であるマルコ、イタリア人傭兵(ようへい)の警備隊長ヴィッターレとその部下、そして彼が最も信頼していたイスラム人通訳であるアハメッドとの6人で、かの地を出発した。

その後、計画通り約5ヶ月でカスピ海東岸にまで到着したロレンツォは、そこで番頭マルコと警護のヴィッターレらをヴェネツィアへと帰した。

そして、アハメッドと二人で、あらためて本格的な隊商を組んだのだ。

まずは、テュルク(トルコ)族の武人を警備隊長として雇い、さらに彼の部下となる武人10人と剛力(ごうりき=歩荷や道先案内をする者)6人、20頭のラクダなどを買い入れた。

ここからロレンツォは奴隷の姿となり、イスラム人通訳のアハメッドが見かけ上の雇い主となった。

この二人のすり替わりを知っているのは、本人達だけである。

こうして出発した隊商が、アラル海北側を回ってこのホータンに至るまでにさらに1年と3ヶ月が掛かっていた。その間には、当初の甘い幻想など木っ端微塵(こっぱみじん)にされるような過酷(かこく)な試練が何度も何度もロレンツォ達に襲いかかった。

山賊には5度襲撃され、高熱や激しい下痢(げり)、全身痙攣(けいれん)などの症状で何人もの仲間達が死んでいった。そのたびに、オアシス都市で人員を補充し、現在はほぼ二回り目であった。ロレンツォと通訳のアハメッド、警備隊長であるミーカーイールだけが、なんとか生き残っているにすぎなかった。

そこまでして、やっと最大の難関である『山脈越え』まで辿(たど)り着いたのである。

一行は、軽く汗ばむまでに気温の上がった5月に、満を持してヤルカンドへと出発した。

野営(やえい)を繰り返しながら、2週間ほど砂漠地帯を抜けていく旅であった。

それは、ホータンを出発して三日目の事。

午前中は抜けるような晴天だったのだが、昼近くから徐々に風が強まり、昼過ぎには激しい砂嵐となった。

頭から布をかぶって呼吸しなければ、鼻も喉(のど)も砂が詰まって窒息死するほどの砂嵐である。

人々はラクダのそばにうずくまり、その嵐が通りすぎるのをジッと待っていた。

4刻(中国時間。一刻は100分の1日=14分24秒。4刻は約一時間)ほど息を潜めていると、砂嵐は徐々に治まっていった。

一行は再び出発すべく準備をしていた。

その時、奴隷の一人が声を上げた。警備の武者も東側の丘を指差している。一行がその方に目をやると、砂漠の陽炎(かげろう)の中に人らしき影が揺(ゆ)らめいていた。

刀を杖代わりにしてヨロヨロと歩くその男は、目も見えていないのか、こちらに気づいた様子はない。そしてそのまま、バタリと大地に倒れてしまった。

ロレンツォはアハメッドに命じ、アハメッドは宋人の奴隷を送って、男の様子を見に行かせた。

しかしいつもの事ながら、言葉の行き違いがあり、奴隷はわざわざ男を担(かつ)いで連れてきてしまったのだった。

男の顔立ちは宋人のようであった。

何日も砂漠の中をさまよっていたようで、脱水症状が激しく、唇はひからびて割れ、顔は真っ赤に腫(は)れ上がっていた。全身に震えもある。

ロレンツォ達は、このような症状の仲間を何人も見てきたが、彼らは皆死んでいった。おそらく、この男も間もなく死ぬと思われた。

水や食料には限りがあるので、死にかけた者にかかわりたくはなかったが、ロレンツォはその男に何か惹(ひ)かれるモノを感じた。

さらに、彼の持つ刀はひじょうに素晴らしいモノだった。きっと高く売れるに違いない。ロレンツォは、どうしてもその刀が欲しくなってしまったのだ。

しかし、まだ生きている男からその刀を奪うのは盗賊である。ロレンツォは『盗み』はしたくなかった。

そこで、男が死ぬまでは彼を連れて行く事にした。

そして男が死んだら、刀を頂戴(ちょうだい)すればよい。それは遺品(いひん)であり、盗んだ物とはワケが違う。

男に水を与えると、一行は出発した。

体が動かない男は、ラクダにつないだ担架(たんか)に寝せて牽(ひ)いた。さらに、タシケントで買った女奴隷を世話係としてあてがったのだ。女奴隷は傘(かさ)で男に日陰を作ってやり、こまめに団扇(うちわ)であおいで体を冷やしてやった。

やがて十日が過ぎた。

すぐに死ぬと思われた男は、驚くべき回復力で、杖をついて歩けるまでになっていた。

それは、女奴隷の献身的(けんしんてき)介護の賜物(たまもの)でもあった。

とんだ誤算であったが、ならば男を奴隷にするまでだ。

命を助けたのだから、それぐらいは当然だとロレンツォは思っていた。

男の刀は取り上げたが、それは盗んだワケではない。奴隷に武器は持たせられないからである―――ロレンツォは自分にそう言い訳をした。

そして彼らはヤルカンドの町へと到着したのだった。

その後、この死にかけていた男が、ロレンツォの隊商を壊滅させるような大事件を起こそうとは―――この時、誰も考えてはいなかったのである。