26

1026年 アンデーヌの森(1)

「アルノー‥ アルノーでねぇか‥! 久しぶりじゃのォ‥ こったらトコロでナニしとんの? 」

突如現れた荷馬車の農夫に声を掛けたのは、ロベールが近在の村で雇ったきこり(ティエボア)のアランであった。

「おんやァ‥ その声はアランかえ!? そっちこそ、ナニしとんの? 」

聞けば、アルノーと呼ばれた農夫は、きこり(ティエボア)のアランとは、曾爺(ひいじい)さん同士が従兄(いとこ)だったらしく、村こそ違うが、時折行き来をしている知り合いらしかった。

きこりの証言で、農夫アルノーが怪(あや)しい者ではない事が判った。

「これは‥ 過分(かぶん)なるお心遣(こころづか)い、痛み入ります。 どうか村長さんにもよろしくお伝えください 」

ロベールは、農夫にそうお礼を告げると、兵士らを振り返った。

「皆の者‥ 酒を頂戴(ちょうだい)したぞ! 明日からの我らが大冒険の前祝いじゃ。 今宵(こよい)は大いに飲もうではないか! 思う存分に酔い痴(し)れるがよい! 」

意気消沈(しょうちん)している兵士らの気分を盛り上げようと、宴会を提案したのだ。

その言葉が終わらぬうちに、兵士達は荷馬車から樽(たる)を下ろし、フタを開けていた。

あとは、争うようにして自分のコップを樽(たる)の中に入れ、甘い香りを漂(ただよ)わせるリンゴ酒(シードル)を飲み干していく。

リンゴ酒(シードル)は、ブドウの栽培(さいばい)に適(てき)さないノルマンディー、ブルターニュ地方で盛んに作られたリンゴのワインである。その歴史は古く、エジプト人からギリシャ人、ローマ人も好んで飲んだと言われている。

頼純もリンゴ酒(シードル)は大好きであった。それを木のコップになみなみと注(そそ)ぎ、ゆっくりと口元へ持っていった。

「ん!? 」

どうもいつもと匂いが違う。なんだか嫌な予感がした。

「伯爵さん‥ このリンゴ酒(シードル)ちょっとおかしくネーか? 」

そう声を掛けると、ロベールは困惑した表情を返した。

「そ‥ そうですか? ワタシは酒が飲めないので、よく判らないのですが‥‥ 」

「え!? アンタ、飲めねェの? けど、こないだの歓迎会の時、乾杯してたじゃない 」

「ハハハ‥ あの時は一口だけ‥ あとは、リンゴの絞り汁(ジュース)です 」

「あら、そうだったんだ。 けっこう酔ってるように見えたんだけど‥‥ 」

ロベールは再び顔を曇(くも)らせて尋(たず)ねた。

「で‥ おかしいって、この酒が腐ってるとか‥ ですか? 」

「いや、そういうんじゃなくて‥ なんだか匂(にお)いが変なんだよ。 ツンッと酸っぱいのが鼻に刺さるような‥‥ 」

そこへ、すでにちょっと酔い始めているジョルジュ伯が、いつものようになれなれしく頼純の肩に腕を回してきた。

「ナニ言ってんの。 これこそが、リンゴ酒(シードル)じゃん! ツンとくるのは、若い、できたての酒てー証拠だよ。 アンタ、今までろくなリンゴ酒(シードル)飲んできてネーから、判んないんでしょう! 」

頼純はジョルジュの腕を払うと、苛立(いらだ)った声を返した。

「違うわ‥ このバカタレが! なんだか怪(あや)しいツってんだよ! 」

ジョルジュは酒の入ったコップを一気にあおると、いささか目をトロンとさせて、頼純にからみ出した。

「ふんッ‥ 怪(あや)しいィ? だったら、アンタは飲まなきゃいいじゃん! 飲むなよ! 絶対、飲んだらダメだかんネ! 」

「あ‥ ああ‥ 判ったよ! 飲まネーよ! 絶対、飲みませんよ‼ だからテメーも、その酒臭ェ口をこの俺様に近づけんな! 」

二人のやり取りは、まるで子供の喧嘩(けんか)だった。

ロベールは楽しそうにクスクスと笑っていた。

やがて酒盛りが始まり、兵士達は歌ったり踊ったりする事で、恐怖を少しの間だけ忘れる事ができた。

農夫のアルノーはいつの間にか荷馬車とともに消えていた。

ロベールは、みなの歌に楽しそうに手拍子を打っている。もちろん、しらふであった。

彼はちょっと飲んだだけでも酔っ払い、頭がガンガンし始める。さらには、体中に発疹(ほっしん)が出て、一晩中、痒(かゆ)みと戦わなければならなくなるのだ。ロレンツォの歓迎会の夜も、たった一口飲んだダケだったが、けっこうひどい目に遭(あ)っていた。

そういうところも、豪傑(ごうけつ)さを気取る兄から、『軟弱(なんじゃく)だ』と疎(うと)まれる原因になっていた。

一方、頼純はつまらなそうに酒盛りを眺めていた。

傭兵仲間のピエトロやロメオはリンゴ酒(シードル)をうまそうに飲んでいる。

その様子を見ていると、頼純も飲みたくて、飲みたくてしょうがなくなってきた。もはや我慢の限界だった。

「ああ‥ やっぱり、さっきのは勘違いだったのかもしんない。 だったら、ちょっとダケ、飲んじゃおっかなァ‥!? 」

とぼけたフリをして、コップに酒をつごうとした。

そこへ、そんな頼純を見透かしたかのようにジョルジュ伯が近寄ってきた。

彼はこれ見よがしにリンゴ酒(シードル)を飲む。

「ああ‥ おいちィ。 おいちいなァ‥ こんなにおいちい酒を飲めない人がいるなんて、ホンットにおかわいそう。 アレアレ‥ ヨリちゃんは、飲むんでちゅか♡ 」

「バ‥ バカ野郎! 飲まネーよッ‼ 」

頼純は、悔しくて悔しくてしょうがなかったが、グッとこらえて、毛布を被(かぶ)った。もはや寝るしかなかった。

やがて一同は大いに酔い、旅の疲れもあってか、一斉に寝始めた。

それはロベールや、ジョルジュ伯も例外ではなかった。

× × × × ×

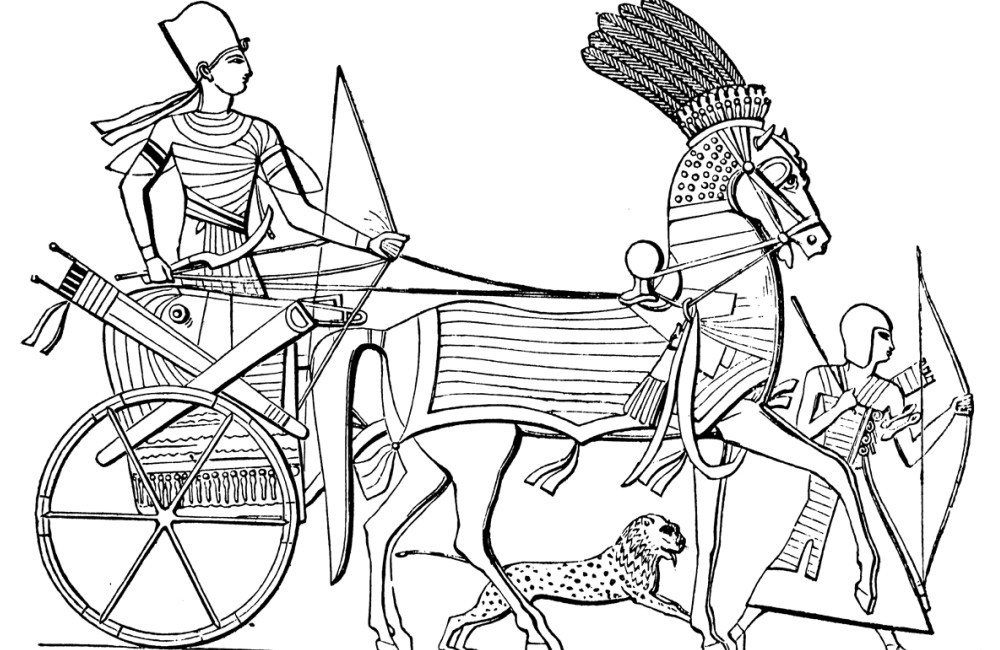

馬は、クメールや古代エジプトなど、文明の発祥(はっしょう)段階から戦場に投入されてきた。

しかし、当時の馬は、槍(やり)や弓を使う者達を乗せる戦車(チャリオット=馬車)を牽(ひ)く動力源にすぎなかった。それ以外では、上級将校らが移動の手段として使用する程度である。

王や貴族達は、人が担(かつ)ぐ『輿(こし)』に乗っていた。

古代エジプトのチャリオット

もちろん、紀元前の世界にも、軽騎兵が存在しなかったワケではない。

ただし、未発達な鞍(くら)や轡(くつわ)、手綱(たづな)しかない時代である。馬は特殊な訓練を受けた者にしか乗りこなせなかったのだ。

彼らは、モンゴル高原から黒海にかけて活動していた騎馬民族―――匈奴(きょうど)や鮮卑(せんぴ)、あるいはスキタイやフンなどである。

生まれてすぐから、ずっと馬上で生活する彼らでなければ、激しく揺(ゆ)れる馬に乗ったまま、剣や弓を使う事などとても出来る事ではなかった。

なぜなら、当時はまだ鐙(あぶみ)が発明されていなかったからである。

彼ら騎馬民族は幼い頃から、太股(ふともも)で馬の胴体をしっかりと挟(はさ)み込み、片手で手綱(たづな)を操(あやつ)りながら、剣を振るう練習を死ぬほどやらされる。

慣れてくると、両手放(ばな)しで馬を操(あやつ)りながら、弓を射る事さえ出来るようになるのだ。

それゆえに、彼らだけは騎兵となり得たのであった。

だが、紀元4世紀初頭に中国の『晋(しん)』で鐙(あぶみ)が発明されると、これにしっかりと足を掛け、馬上でも踏ん張る事ができるようになる。

これは画期的な出来事であった。

馬上で下半身を安定させる事が出来れば、ある程度訓練を積んだ者なら、多少馬が揺れようとも、十分に剣を振るえるからであった

こうして、中国に重装騎兵軍団が誕生した。

この歴史的発明品によって、馬は乗り物から兵器へと変化したのである。

やがて、鐙(あぶみ)はイスラム諸国からビザンティン(東ローマ)帝国へと伝わり、7世紀頃にフランク族がこれを取り入れるようになる。

この鐙(あぶみ)の採用で、飛躍的に戦闘能力を高めたフランク王国の重装騎兵達は、軍の主力部隊となっていった。

そして彼らは、軍事的特権階級となり、しだいに政治にも発言力を持つようになるのだ―――これが『騎士(シュヴァリエ)』の起源である。

× × × × ×

翌日の朝、日も高く昇った頃に一同はやっと目を覚ました。

明らかに、ほとんどの者が二日酔いである。気分悪そうに顔を顰(しか)める者、ゲロを吐く者、水をガブ飲みする者と様々であったが、あれほど飲んだのだ。それは普通の反応だろうと思われた。

ただ、歩哨(ほしょう)に立っていた兵士までもが眠りこけていたのである。もし、敵から襲われていれば、ひとたまりもなかったであろう。

さらには、酒を飲んでいない頼純やロベールまでもが、朝になった事に気づかず、眠り続けていたというのは、彼ら自身納得がいかなかった。

大急ぎで仕度をし、森の中へと入っていったのは、昼近くになる頃だった。

二日酔いで重たい足を引きずるようにして、一行は『アンデーヌの森』へと進入していったのである。

その日はかなり肌寒かったが、天気はよく、木漏(こも)れ日(び)がまぶしいほどだった。木々の放つ香りは、徐々に兵士達の酔いを覚ましていった。

「ヨリ殿‥ 」

馬上から、ロベールが話し掛けてきた。

「ずっと考えていたんですけど‥ 出発の時、エルレヴァが言ってた‥ 兄がボクに求めている事―――って、いったいナンだと思います‥? 」

「さあねェ‥!? 」

荷馬車の手綱(たづな)を引いていた頼純は、ちょっと小首を傾(かし)げてから答えた。

「ただ、俺はドラゴンなんぞ信じちゃいねェ。 アンタの兄貴、リシャール公爵も同じなんじゃネーのかなァ‥!? もし、ドラゴンを信じてたとしたら、その退治なんかを大切な弟に命じやしないだろう!? 第一、伯爵さんじゃ、すぐに喰われちまうだろうからね。 アンタが憎くて、殺したいのなら別だけど‥ 」

「いや‥ さすがに、それはないと思いますよ。 2、3年前までは、けっこう仲のいい兄弟だったし‥‥ 」

「だったら、アンタの兄貴はドラゴンなんか信じちゃいない! 」

「兄は、ドラゴンはいないと思っている‥!? という事は、そのドラゴンを退治する事も出来ないワケですよネ? 」

「ああ! ただし、ティボーのおっさんが言ってたように‥ 退治しに行ったフリをするのは絶対にダメだ。 そんな事をすれば、確実に大公の逆鱗(げきりん)に触れる 」

「だとすれば、ボクは森の中でナニをすればいいんでしょうか? 」

「そうだなァ‥ たとえば、アンタが恐ろしい森の奥深くにまで入る事―――それ自体がリシャール公の狙いなのかもしんネーぜ! 」

「つ‥ つまり‥ 兄は、ボクの勇気を試(ため)してるんですか‥‥? 」

人々が森を清々(すがすが)しいと感じていたのは初めだけだった。

やがて、あたりは不気味な暗さに満ちてくる。

何百年もそこにジッと佇(たたず)んできた木々は、大きく枝を伸ばし、差し込むすべての光を遮(さえぎ)るように生(お)い茂(しげ)っているのだ。

その木々の間を鳥や虫の声がこだまし、侵入者の行く手を惑(まど)わしているようであった。

冬の森はさらに最悪となる。

歩く地面は常に濡(ぬ)れており、泥でぬかるんでいた。底の薄い彼らの靴では、寒さが足元から這(は)い上がってくるのだ。

そして、その森は無限に続いた。

日も暮れる頃、どんどんと細くなっていた林道もついになくなってしまう。

ここからは、道なき道を進まねばならない。

もう、馬や荷車は立ち入る事ができない。各自が必要最低限の荷物を担(かつ)いで前進するしかないのだ。

真っ暗になったので、その日はそこで火を焚(た)き、簡単な食事をすませた。

明日から背負って運ぶ荷物の整理をし、一同は固くゴツゴツした地面に横になって、毛布を被(かぶ)ったのである。

やがて、ウトウトとし始めた頃、彼らはあまりの寒さで目を覚ます。

夜半になり気温が下がったこともあったが、直接の原因は彼らの衣服や毛布がじっとりと濡れていたからである。

地面に生えた分厚い苔(こけ)から大量の水分がにじみ出し、毛布を通してしみ込んできたのだ。さらに地面からは強い冷気までもが這(は)い上がってくる。

寒くてしょうがない。ロベールら一行は歯の根が合わないほどに震(ふる)え、とても寝るどころではなくなっていた。

彼らは、いくつもの焚(た)き火をおこし、その周囲に坐って一夜を明かしたのだった。

疲れ切った彼らは朝食をすませると、再び薄暗い森の中へと進入していく。

そこは獣道(けものみち)でさえなかった。手斧や剣で、からまる蔓(つる)や下草、小枝などを払いながら、道を作って進むのである。

道案内に雇ったきこり(ティエボア)のアランだけが頼りである。

アランは30歩進むたびに、輪っかにした白い糸を木の枝に引っかけて、目印にしていった。万が一迷った時にも、帰路を見付けられるようにするためである。

ドラゴンなどいないと確信していた頼純とロベールは、森の中を闇雲(やみくも)に移動しても意味がないと考え、そのまま真っ直ぐ南下し、『アンデーヌの森』を縦断(じゅうだん)しようと考えていたのだ。

「ウウ‥ はあはあ‥ フウフウ‥ 」

途中で立ち止まり、木の幹に手をついて息を整える兵士がいた。

近くにいた頼純は彼に声を掛けた。

「どうした? 一人が止まると隊全体が遅れるぞ 」

「す‥ すみません‥ 朝からどうにも息苦しくて‥‥ 」

「昨夜の寒さで、風邪(かぜ)でも引いたんじゃないのか? 熱はどうだ? 」

「いや‥ 風邪ではないと思うんですが‥ ただ、息が苦しいだけです‥ 」

「そうか。 じゃあ、他の者を先に行かせるぞ。 息を整えたら、跡(あと)を追え! もし、最後尾(さいこうび)よりも遅れることがあったら、必ず声を掛けるんだ。 こんなところで置いてけぼりになったら、確実に遭難(そうなん)するからな 」

「はい‥ ありがとうございます 」

しばらくすると、今度は前方にしゃがみ込んだ者がいる。やはり、ハアハアと息を荒くしていた。

「どうも変だ‥ みんな、どうしちまったんだ? 」

不安になった頼純は、ピエトロに最後尾(さいこうび)まで皆の様子を見に行かせた。

戻ってきたピエトロは、

「全員、ついてきていますが‥ あと二人ほど、息苦しそうにしています 」

と報告した。

「―――全部で四人‥! おかしいな‥ やはり、風邪(かぜ)なんだろうか!? それとも森の奥深くまで入ったから、空気が薄くなったのか‥? 」

そんなワケはない、木々が増えれば酸素はより濃くなる。

ただし、歩きにくいデコボコだらけの森の中である。その上、森は緩やかな坂を繰り返していた。そして、目に映(うつ)る緑ばかりの風景は、そこを登っているのか下(くだ)っているのかさえ、判らなくしていた。

強烈な木々の香りも鼻腔(びくう)を襲う。

そして、全員が睡眠不足だった。

息切れがするのももっともだろうと思い、頼純はこれ以上この事を問題視しなかった。

普段、あれほどまでに用心深い頼純が、この状況を『大した問題ではない』とかたづけたのだ。

だが、彼は気づいていなかった。

彼の危機管理能力が低下しているという事自体が、すでに『異常』事態であるという事を―――。