51

1026年 ファレーズ・フルベール邸(1)

1026年12月20日、イングランドの港町・サウサンプトンを出航したクヌート大王の船がデンマーク王国の首都・ロスキレへと到着した。

その後、彼は側近であるゴドウィン伯やハーコン・エリクソン伯とともに、馬でロスキレ宮殿へと向かったのだった。

首都・ロスキレはシェラン島北部の入り江にある港町で、40年ほど前に、クヌートの祖父であるハーラル1世『青歯(ブルートゥース)』王が、旧都・イェリングから遷都(せんと)し、宮殿とトリニティ教会を建造したのだ。

この年、クヌート大王やゴドウィン伯がその大半を過ごした場所は、イングランドのウィンチェスター城ではなく、このロスキレの宮殿であった。

それは、ノルウェー・デンマーク連合との戦争があったからである。

× × × × ×

この戦争の原因については、すこし時代を遡(さかのぼ)らなければならない。

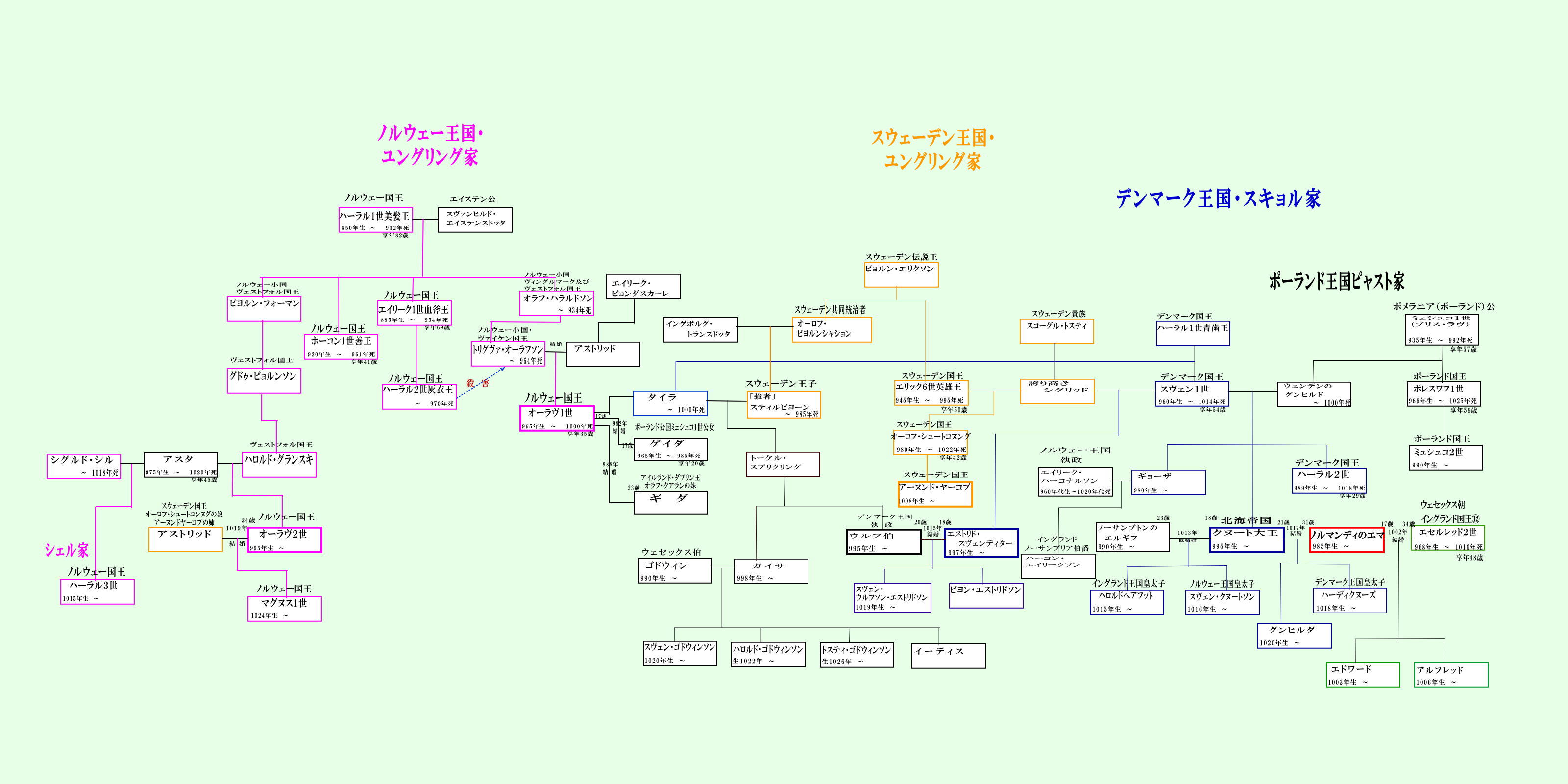

元々、ノルウェー王国、スウェーデン王国とデンマーク王国の間では、複雑な政略結婚が繰り返されており、それだけに様々な確執(かくしつ)と愛憎劇(あいぞうげき)が存在していた。

そんな中、二番目の妻を失ったノルウェー国王・オーラヴ1世は、未亡人であった元スウェーデン王妃『誇(ほこ)り高きシグリッド』の美しさに魅了(みりょう)され、彼女に結婚を迫ったのである。997年の事であった。

だが、北欧神話を信仰する彼女は、キリスト教徒である彼を嫌い、その求婚を拒絶する。

にもかかわらず、シグリッドはその直後に、キリスト教徒であるデンマーク王・スヴェン1世と結婚したのだ。彼はクヌート大王の父である。

これにより、恥をかかされたと感じたオーラヴ1世は、その恨みをシグリッドではなくスヴェン1世へと向け、強く嫉妬(しっと)していくことになる。

そんな両国を緩衝(かんしょう)するため、スヴェン1世の妹・タイラはオーラヴ1世の元へと嫁(とつ)いだ。ウルフ伯の祖母でもある彼女にとって、それは3度目の結婚であった。

彼女は懸命(けんめい)にオーラヴ1世をなだめようとしたが、彼のスヴェン1世に対する嫉妬(しっと)とやっかみは、けっして消える事はなかった。

このオーラヴ1世は、元々たいそうな苦労人である。

生まれる前に父王を殺され、その後も、母と各地を逃げ回らなければならなかった。三歳で海賊に襲われると、母は殺され、彼自身も奴隷として売り払われるのだ。

10歳の頃に偶然叔父と出会い、なんとか自由の身となる事が出来たのだが、キエフ大公国(ロシア)で成人すると、ヴェンドランド(ポーランド)やローマ帝国(ドイツ)などを転々とし、30歳を過ぎてやっと祖国ノルウェーに戻る事が出来たのだ。

泥水をすすり、草を噛(か)み、地べたを這(は)いずり回ってきた人生だった。多くの愛する者を失い、幾多の戦闘を乗り越えて、やっと辿(たど)り着いたノルウェー国王の座である。

そんな彼が、たかが女の事ぐらいでそれほどまでに恨み続けていたとは、にわかに信じ難(がた)い。ただ、そんな彼でさえも狂わすほどに、『誇り高きシグリッド』が魅力的であったという事なのであろう。

また、『敵の敵は味方』方式で、裏切りと同盟を何代にも渡って繰り返し、極寒の世界で殺し合いを続けてきた当時のスカンジナビアの人々にとって、一般には理解しがたい正義感や倫理観があったのかもしれない。

紀元1000年、ノルウェー王オーラヴ1世はついに艦隊を率(ひき)いて、憎きデンマーク王国へと侵攻したのであった。

しかし、そんな彼を待ち受けていたのはデンマーク・スウェーデン・ヴェンドランド(ポーランド)による連合艦隊であった。

その結果『スヴォルドの海戦』でノルウェー艦隊は全滅させられてしまい、オーラヴ1世自身も海の藻屑(もくず)と消えてしまったのである。

それは、わずか35年の―――短くも、波瀾(はらん)に満ち充ちた人生であった。

この勝利によって、ノルウェー王国を手に入れたスヴェン1世デンマーク王は、娘婿(むすめむこ)であるエイリーク・ハーコナルソンを摂政(せっしょう)に任じ、ノルウェーの国政に当たらせたのであった。

(北欧の歴史には、よく~~~ソンという名が出てきますが、これは~~~の息子=SONという意味です。エイリーク・ハーコナルソンはハーコンの息子エイリークという事です。ちなみに、クヌート大王はクヌート・スヴェンソンとなります )

しかし、1014年にスヴェン1世が逝去(せいきょ)すると、デンマークは長男のハーラル2世が継ぐと決まっていたが、ノルウェーを誰が継ぐか宙に浮いてしまったのだ。

その一方で、デンマーク王子・クヌートによるイングランド再征服が1015年に始まると、ノルウェーの摂政(せっしょう)であったエイリーク・ハーコナルソンは、若き指導者を支える古参の将軍としてこれに参戦せねばならなかった。イングランド攻略は前王時代からの最優先課題だったからである。

それゆえに、長期に渡ってノルウェーの統治者がその座を空ける事となってしまった。

ノルウェー王室の血を引くオーラヴ・ハロルドソン(オーラヴ2世)は、この機を逃さず国王となる事を宣言し、国民もそれを了承した。

一方、クヌートやエイリークは目の前のイングランド攻略に忙しく、ノルウェーを失う事など気にしてはいられなかったのだ。

これにより、1015年、デンマークによるノルウェーの統治が途絶える事となる。

1017年に入り、やっと念願のイングランド国王となったクヌートであったが、それによって、ますます彼はイングランドから離れる事ができなくなってしまった。国内の反抗勢力を一掃し、国情を安定させるためには、まだ数年かかると思われたからだ。

このような情勢に乗じて、ノルウェー王国のオーラヴ2世(オーラヴ・ハロルドソン)とスウェーデン王国のアーヌンド・ヤーコブ王は、1022年に同盟を結び、デンマーク王国を攻撃し始めたのだ。

クヌートは兄ハーラル2世の逝去(せいきょ)によって、1018年からデンマーク国王も兼務していた。

スウェーデン国王のアーヌンド・ヤーコブは、この時弱冠(じゃっかん)14歳。

彼の父オーロフ・シェートコヌングは『誇り高きシグリッド』とスウェーデン前々王のエリック6世勝利王との子供である。クヌートの異母兄妹であるエストリドとは異父兄妹であった。ややこしいが、アーヌンド王はエストリドの義理の甥という事になる。

デンマーク・ノルウェー・スウェーデン各王家家系図(図をクリックすると拡大します)

イングランド王家・ノルマンディー公家も含む全体家系図はコチラをクリック!

このアーヌンド王は、デンマークの土地が欲しかったワケではない。スカンジナビア全体の力関係を気にしていたのだ。つまり、イングランドとデンマーク両国の王となったクヌートは、その力が強大すぎると考えていたのである。

そこで、クヌートの力を削(そ)ごうとしていた。

一方、クヌート自身は、ノルウェー・スウェーデン連合の侵略をさほど深刻な問題とは考えず、イングランドの統治に専念していた。

なぜなら、デンマーク王国には、彼の親友であり、義弟でもあるウルフ伯がハーディクヌーズ皇太子の摂政(せっしょう)として国権を握っていたからである。

クヌートはウルフ伯の政治的・軍事的力量に対して一抹(いちまつ)の不安も感じていなかった。完全に信じきっていたのだ。

しかし、デンマークの国民はそうではなかった。

彼らは、ノルウェー・スウェーデン連合軍の度重なる侵略に脅(おび)え、クヌート王の常駐を要求した。そして、それが叶わないのならば、デンマークの高位貴族であるウルフ伯が王となるよう強く求めたのだった。

クヌート王を裏切る事ができないウルフ伯が、これを拒絶すると、デンマーク貴族会議は大いに紛糾した。

ウルフ伯は、次期国王がクヌートの息子であるハーディクヌーズである事を何度も説明し、彼らを納得させようとした。

しかし貴族達は、この国を一度も訪れた事のない8歳の皇太子では満足できなかった。そして、ウルフを無理やりにでも国王にしようとしたのである。

これに対しウルフ伯は、ハーディクヌーズの王位継承を国民に承認させるためには、彼自身が政界から身を引くしかないと考えた。

だが、ウルフが引退を発表するや、デンマーク国内は収拾がつかないほどの大混乱に陥(おちい)ってしまったのである。

ウルフ伯は政治的判断を誤ってしまった。完全に失敗してしまったのだ。

イングランドにいたクヌート王は、ウルフ伯の失政を知るや、艦隊を引き連れ、慌ててデンマークへと戻った。

そして、その混乱の収拾につとめるべく、強大な軍事力で貴族会議を強引に納得させ、隠遁(いんとん)していたウルフ伯を無理やり摂政(せっしょう)に復帰させたのである。

さらに、ノルウェー・スウェーデン連合に対して、クヌート自らが先陣を切って攻撃を開始した。

その後は、政務でたまにイングランドへ戻る事もあったが、クヌートの大半の時間がこれらの戦争に費(つい)やされる事となる。

この年(1026年)の『ヘルゲア川の戦い』の勝利によって、クヌートはついにノルウェー・スウェーデン連合を退(しりぞ)け、この戦争に勝利したのだった。

これにより、クヌートは『ノルウェー王』と『スウェーデンの一部の王』を名乗っていた。

そして、イングランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの一部を領土とした『北海帝国』を築いていく。

だが、それは統治者という意味であり、ノルウェーにはまだ国王オーラヴ2世が居座っていた。

それゆえに、油断する事なく帝国全土に目を光らせる必要があったのだ。

このロスキレはそれに最適な場所である。

クヌートはこの地で執務(しつむ)を行い、イングランドのウィンチェスター城に戻るのは重要な祭事(さいじ)が執(と)り行われる時などに限られていた。

クヌート大王のフランス・ノルマンディー公国への接近は、ヨーロッパ侵略の足掛かりとしてだけでなく、そのような状況にある北海帝国南側の安全保障として、絶対に必要なものだったのだ。

× × × × ×

『カラス団(コルブー)』達は、事件解決後もゴルティエの家で寝泊まりをしていた。

それは頼純から、メチャクチャにしたフルベール邸を修復するように命じられていたせいもあったが、それ以上に、仲間達と一緒にいなければ夜も眠れぬほどに怖かったからである。みな、あの一夜の惨劇が忘れられなかったのだ。

いくら正義のための処刑とは言え、初めて人を殺したのである。それもかなり惨(むご)たらしい殺し方をしてしまった。当然の事ながら、彼らは毎日、良心の呵責(かしゃく)に苛(さいな)まれていたのだ。

不良とはいえ、彼らはすでに立派な大人である。

21歳のゴルティエとグラン・レイモンを筆頭に、20歳のプチ・レイモン、ドニ、マルク、19歳のブノア、リュカ、ラウル、18歳のジル、最年少が17歳のルネとニコラである。

みな、結婚して一家を構えてもいっこうにおかしくない年齢なのだ。

そんな彼らが、毎晩子供のように悪夢を見続けた。

恐ろしい殺人鬼が人々を切り刻んでいる夢だ。そして、その殺人鬼が振り返ると、そこには自分の顔があるのだ。

昼間ふいに、あの時の猛烈な血の臭いと悲痛なる叫び声が蘇(よみがえ)る事もあった。目の前があっと言う間に真っ赤になり、自分が地獄にいるような妄想に陥(おちい)ってしまうのだ。

たしかに、ロベール伯爵から感謝の言葉を貰(もら)った事で、彼らは大いに感激し、気分もずいぶん楽になったような気がしていた。

しかし、心の奥底に沈殿した鉛のようにずっしりとした不快感は、簡単に消えそうにもなかった。

彼らはそんな気持ちを振り切ろうと、フルベール邸の修復に励(はげ)んだのだ。大量に書き込まれた記録で真っ黒になった広間の壁を、白い漆喰(しっくい)で丹念(たんねん)に塗り直していった。

そんな生活を始めて五日が過ぎた頃、頼純がフルベール邸を訪れた―――重要な話があるという。

城から帰って以来、ゴルティエは頼純を無視していた。頼純がコソコソと報酬(ほうしゅう)の交渉(こうしょう)をした事に腹を立てていたからである。

ただ、ゴルティエがそんな事で怒るという事自体、彼が変化した証(あかし)であった。以前の彼なら、その程度の事など薄笑いを浮かべて受け流していただろう。

それは、彼に正義感というモノが芽生えているからなのだ。

一方、出会った直後にあっさりと投げ飛ばされ、事件の夜にはその美しい剣技に感動させられたグラン・レイは、頼純に深く心酔(しんすい)し、少しでも親しくなりたいと願っていた。

「あの~~~ォ、勇者様‥ 」

グラン・レイは、頼純が『重要な話』を始める前に、自(みずか)ら問い掛けてきた。

「勇者様はなぜ‥ あの時、俺達にアイツらの正体を確かめさせなかったんですか? なぜ、どこの誰とも判らぬままに殺させたんです? 」

その質問に、不良達全員が動きを止めた。

ほとんどの者が嫌な顔をしている。必死にあの夜の記憶を消そうとしているのに、それを蒸し返すような質問をグラン・レイがしたからである。

しかし、グラン・レイはあの事件の記憶を消し去る事など不可能であると考えていた。むしろ、事件の本質を明確にする事で、それを克服しようとしていたのだ。

一同の視線が集まる中、頼純は満足げに微笑(ほほえ)んだ。

「うん‥ いい質問だ。 ゴルティエ、お前はなぜだと思う? 」

答えを求められたゴルティエは、ちょっとふて腐れた態度で自分の考えを述(の)べた。

「俺達は、あの時すでに奴らを殺す事を決めていました。 にもかかわらず、俺達が奴らの正体を知っちまうと‥ その身分の高さに怖じ気づいて、殺す事をためらってしまう可能性があったからじゃないんですか‥!? 」

ゴルティエの答えに、プチ・レイが納得顔で頷(うなず)く。

「確かに‥! うすうすは気づいてたけど―――奴らが、本物の伯爵様や公爵様だって知っちまったら‥ 俺達、絶対にビビってたと思います 」

頼純は教師のような口ぶりで解説した。

「そうだな! それにくわえて、もうひとつ―――たとえ、お前達が処刑に躊躇(ちゅうちょ)しなかったとしても‥ 奴らが何者かを知った上で殺したとなりぁ、それはそれで大問題となる。 お前らは、貴族を処刑する権限なんかネーんだからな。 そして、それに対する処罰は、俺達にとどまらず、ロベール伯やリシャール公にまで及ぶ可能性もあった。 だから、俺も含めた全員が、奴らの正体を知らない方がいいと思ったのさ 」

グラン・レイがつくづく感心したように唸(うな)った。

「なるほどねェ‥ さすがは、勇者様です! 」

今度はゴルティエの方から頼純に声を掛けた。

「つまり‥ ヨリさんは俺達に命令こそしなかったものの、あの悪魔どもの処刑を積極的に支持したって事ですよねェ!? そうすべきだと思ったんでしょう? 」

その言葉の裏には、『アナタも同じ事を考えていたんだ。 アナタも同罪ですよ』という意味が込められていた。

頼純は、この数日いつもイライラしているゴルティエを苦笑いで眺(なが)めた。

「そうだな‥! 俺もそうすべきだと思っていたよ。 そして、お前らはそうした 」

頼純はあらためて一同に尋(たず)ねた。

「で、どうだい‥ そうしてみて!? 人を殺した気分はどんな感じだ―――? 」

『カラス団(コルブー)』達は全員が顔を顰(しか)め、その不快感を口にした

「最悪です! すごく嫌な気分 」

「オレ‥ これまで、人をナイフで斬りつけた事はあったけど‥ ナタや斧(おの)で手足を切断した事なんてないし‥ 」

「奴らが、焼け死んでいく時の断末魔もいまだに耳に残っています 」

みなは、自分の抱える不快感―――後遺症ともいえるほどの『後悔の念』を口にした。

そんな中、ゴルティエ一人だけはそれを肯定した。

「俺は正直言って、なんともないね! 」

「え!? 」

一同は驚きの声を上げた。

ゴルティエは当然のような顔で理由を説明した。

「だって、奴らは人じゃネーんだから! 悪魔なんだぜ! だったら、悪魔退治をした事は、むしろ名誉な事なんじゃネーの!? 」

「な‥ なるほど‥! 」

「そ‥ そっか! 」

『カラス団(コルブー)』達はその考えに納得した。

だが、そう豪語するゴルティエでさえ、『なんともない』と自分に言い聞かせているにすぎなかった。彼とて、はじめて人を殺して、平気でいられるはずがないからだ。

頼純はしばらくゴルティエを見詰めていたが、やがて視線をはずすとクククッと笑い声を漏らした。

「なるほどねェ‥ やあ、面白い! じつに、お前は面白いよ! 」

「はい!? 」

突然の言葉に、ゴルティエはムッとした声を返した。

そんなゴルティエを真摯(しんし)な目で見つめ直した頼純は

「お前の心には、ひじょうに純粋な面と‥ 血も涙もない残忍な面が同居している 」

そう語った。

「だから、なんなんです? 」

「真面目で礼儀正しく、明るい面と‥ 粗野(そや)で野蛮で冷酷な面が混ざり合っているんだ。 他人に優しい心と、厳(きび)しい心が矛盾なく共存している。 それは、ゴルティエだけじゃない―――お前ら全員が、多かれ少なかれ持っている傾向だ 」

ゴルティエ達は、頼純に褒(ほ)められているのやら、馬鹿にされているのやらよく判らず、顔を曇らせたままだった。

そんな彼らを安心させるかのように、頼純は再び笑顔で語った。

「いやいや‥ これは、お前達が非常に優秀だって言ってるのさ 」

「はあ‥ 」

どうやら、頼純は褒(ほ)めているようだが、『カラス団(コルブー)』達には彼が何を言いたいのかさっぱり判らない。

その時、頼純が信じがたい言葉を放った。

「こないだ城に行った時に‥ 俺がロベール伯と褒美(ほうび)の相談をしてた事は知ってると思うが―――お前らを彼の家臣にするよう推挙(すいきょ)していたんだ! 」

「‥‥‥? 」

ゴルティエをはじめ、『カラス団(コルブー)』全員は、ますます頼純が何を言っているのか判らなくなってしまった。

「え!? 家臣ってなによ? 」

「伯爵様の家来って事‥? 」

「俺達が家来―――? 」

やがて、その意味を悟り、大きな声を上げた。

「え~~~え!? 」