96

1027年 リジュー・フェビアン家(2)

夜明け前のフェビアン家は静まり返っていた。もはや昨晩の喧噪(けんそう)はどこにもない。

屋敷に居残り、アチコチで意地汚く酒を飲み続け、騒ぎ続けていた十数人の酔っ払いも、下男らによって全員叩き出されていた。

夜明け前とはいえ、まだ真っ暗な広間の中は、頼純達が坐るテーブル以外、すべてがかたづけられている。

ガランとした広間に、照明といえるものはそのテーブルの上に置かれたローソク1本だけ。燭台にのせられたロウソクの明かりは、向かい合った頼純とピエトロ、フィリッポの表情がかろうじて見える程度しかなかった。

とはいえ、蜜蝋(みつろう)で作られたロウソクはかなり高価なものである。そのような贅沢品(ぜいたくひん)を使わせてもらえるのも、頼純が『勇者様』だったからこそであろう。

そんなロウソクの光に照らし出されたピエトロが、対面に坐る頼純に尋(たず)ねた。

「それで‥ ブルゴーニュの伯爵様がファレーズを襲撃した理由というのが‥ 父親を殺された恨みだけじゃないというのは、いったいどういう意味なのでしょうか? 」

やっと、酔いが完全に覚めたピエトロは、言葉遣いもいつものお堅いしゃべりに戻っていた。

頼純は、暗闇に浮かび上がったピエトロ、フィリッポの顔を交互に眺(なが)めながら、その問いに答えた。

「それは、さらなる『怒り』―――いや、『憎悪(ぞうお)』と言った方がふさわしいかも知んねェな。 大いなる『屈辱』や『重圧』が、ルノー1世に新たな『怒り』を生み出し、それがロベール伯に対する『憎悪(ぞうお)』へと変わっていった―――そんな感じじゃねェかと思うんだ! 」

「あ‥ 新たなる『怒り』が『憎悪(ぞうお)』に変わった? 」

「あのォ‥ おっしゃってる意味がよく判らないんですけど。 それって、どういう意味ですか? 」

「ハハハ‥ 、悪(わり)ィ、悪(わり)ィ! ちょっと謎めいた言い方をしちまったかな‥!? 」

笑顔を消した頼純は、周囲の暗闇に目をやった。

「いやね‥ 真犯人と『当たり』をつけたものの、そのルノー1世ってー野郎がどんな人間なのか―――コッチも気になるじゃネーか? だから、ロベール伯やティボーのおっさんなんかにいろいろと聞いてみたんだよ。 もちろん、『野郎が真犯人かも』って話は内緒にしてな 」

「ふむふむ‥ 」

「すると、みんな同じ事を言うんだ。 ルノー1世ブルゴーニュ伯は、いくら年下とはいえ義兄であるロベール伯を完全に馬鹿にしてたってな。 さらにはノルマンディー大公リシャール3世でさえも、軽く見ているフシがあったそうだ 」

「え~~~え‥ ノルマンディーの公爵様を軽く見てるって――― 」

「伯爵なのに‥ どんだけ、上から目線なんですか!? 」

「それがな‥ ルノーの野郎はとんでもねェ家柄の出身なんだそうだ 」

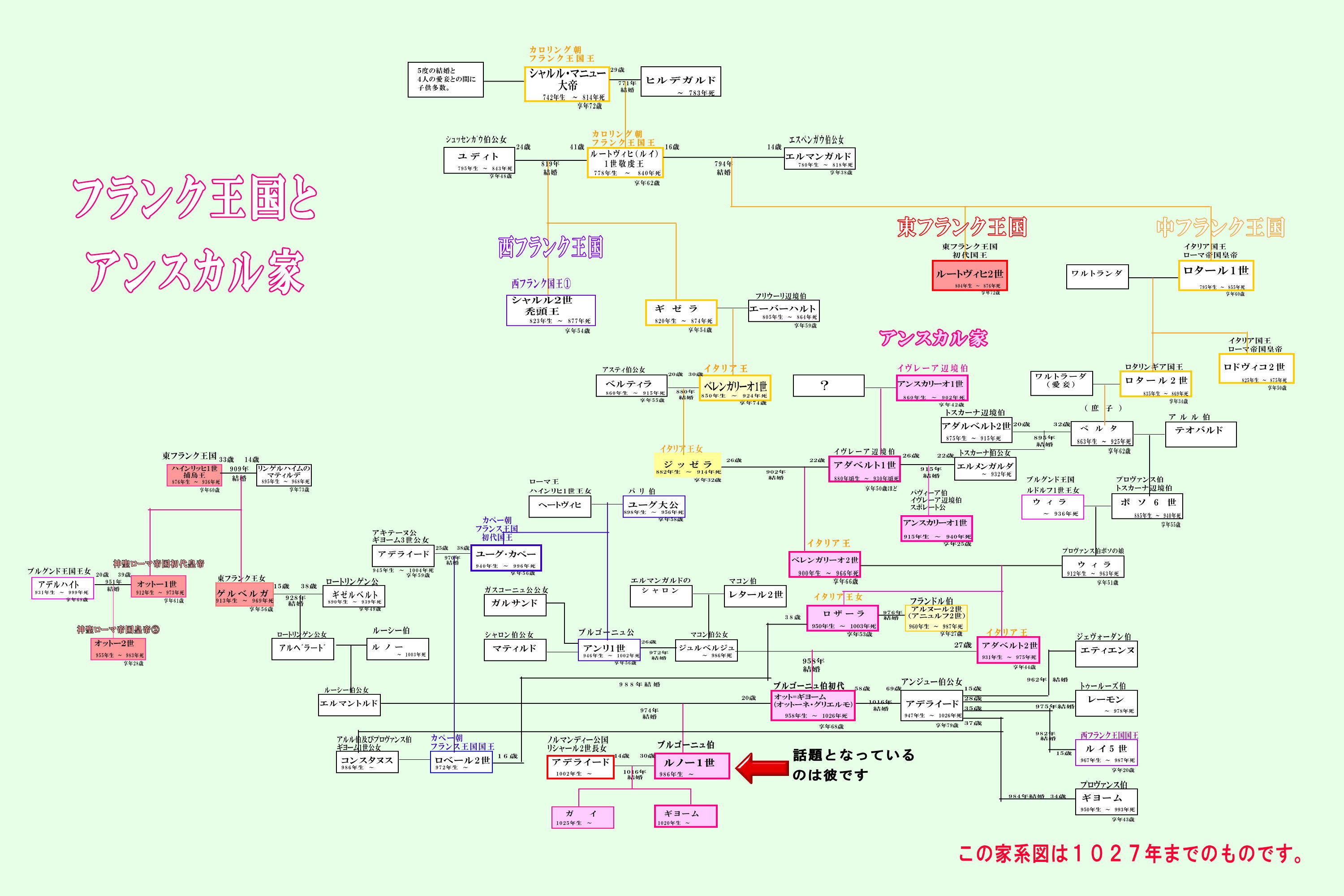

たしかに、ブルゴーニュ伯ルノー1世は、そんじょそこらの貴族とは格が違った。

イタリア王国の名門アンスカーリオ家の出身で、祖父・祖祖父はイタリア王にもなっている。その祖祖父ベレンガーリオ2世の母方の家系を5代遡(さかのぼ)れば、シャルルマニュー大帝にまでたどり着くのだ。つまり彼は、カロリング朝フランク王家の末裔(まつえい)という超名門の出身だった。

「いやはや、なんとも‥ それはすごい家系ですな。 貴族の中の貴族―――いや、もはや王族といえるでしょう 」

感嘆(かんたん)するピエトロに、頼純は頷(うなず)いた。

「だから‥ フランスに領土を得て、たかだか100年ぐらいしか経(た)ってねぇノルマンディーなんぞ‥ 野郎からしたら、強盗集団(ヴァイキング)上がりの異民族ていどにしか思ってネーんだろうよ 」

「貴族もいろいろとたいへんなんですねェ‥ 」

早番の下女がパンを焼く窯(かま)に薪(まき)をくべたのであろう。隣の調理場から、パチパチと火の爆(は)ぜる音が聞こえてくる。だが、静寂(せいじゃく)ゆえに聞こえていたそのかすかな音も、やがて、ドーンドーンという激しい音にかき消されてしまった。パン生地を作業台に叩き付ける音である。

そんな生活音を聞きながら、頼純は話を続けた。

「『しかも』というか、『だから』というか‥ ルノーの野郎は、最近のロベール伯について、ほとんど何も知らネーみてーでよ‥ 結婚前にこっちの親族や家臣達から聞いた、『優柔不断な軟弱者(なんじゃくもの)』ってェロベール伯の評判を、今だに信じ込んでるみてーなんだ 」

ピエトロは木製カップの底に残った冷めた蜂蜜湯を、一気に飲み干した。

「まあ、たしかに‥ 俺達がはじめて出会った頃も、ロベール様はそんな感じでしたからねェ。 伯爵様が大いに変わったのは、ヨリ殿と親しくなってからのこの一年。 立派になった事を知らなくとも、それはしょうがないでしょう 」

一方、フィリッポは納得できないようである。

「けど‥ フランス中であれだけ大騒ぎになった、『ドラゴン退治』の武勲(ぶくん)を知らないハズはないでしょう。 ヨリ殿とともに、ロベール様は『勇者』とまで讃(たた)えられたのですよ 」

フィリッポの疑問に、頼純は鼻を鳴らして笑った。

「まあ、あれについては‥ ローマ教会も『ドラゴン退治などなかった 』って、はっきり否定してるからな。 さらに、俺達も公(おおやけ)の席で、それが『あった』と肯定してはならない約束になってるんだ 」

「はあ‥ 」

「となると‥ ルノー1世が、『あんなモノはただの噂話。 口づてに話が大きくなっただけだ。 あるいは、ロベールが自分の名声を上げるために、大がかりな捏造(ねつぞう)を企(たくら)んだんだろう 』ぐらいに考えても無理はねェ。 だって、ロベール伯は『優柔不断の軟弱者(なんじゃくもの)』で有名なんだぜ。 『そんな大それた活躍などできようはずがない 』って‥‥ 端(はな)から信じてなかったんじゃネーの 」

「ああ‥ そっか! 」

「だから、新年会に怒鳴り込んできた時も‥ ちょいと脅(おど)せば、ロベール伯は泣いて謝り、父親の居場所をすんなり白状するとでも考えてたんだろうな 」

「なるほど‥ 」

頼純は話しを続けた。

「ところが、ロベール伯は謝るどころか‥ 『お父上は悪魔崇拝者(すうはいしゃ)だったかもしれない。 これ以上、詮索(せんさく)なさる事はアナタにとっても得策(とくさく)ではありませんぞ 』って―――逆に脅(おど)し返したんだ 」

「あらららら‥ 」

「こりゃ、野郎にとって耐え難(がた)い屈辱だったに違いねェ。 野郎はとんでもねェ名門(えーとこ)のボンボンなだけに、気位はとてつもなく高かったそうだ。 ティボーのおっさん曰(いわ)く―――人から軽んじられたり、侮辱(ぶじょく)される事を絶対に許さねェ性格。 『あの方が、その場で剣を抜かなかった事の方が信じられない』んだそうだ 」

「そりゃ、伯爵様もまずい事を言ったもんですなァ‥ 」

「けど‥ 貴族てーのもめんどくさいなァ 」

頼純は次の言葉を一瞬言い淀(よど)んだ。それから、ばつの悪そうな強張った笑顔を2人に向けた。

「え―――え‥ それに、この俺もつい‥‥ 『自分のオヤジが本当は何者なのか、オメーは知ってたのか? 裏で何やってたか知らなかっただろう 』って‥‥ 」

「え!? 言っちゃったんですか? 貴族相手に、そんな大それた事を―――? 」

「いやいやいやいや‥ それは、ダメですって! 」

己(おのれ)の失敗を悔(く)いているのか、頼純はガックリとうなだれている。

「だってさァ‥ 野郎があまりにも偉そーで、キャンキャンうるさかったもんだから、ついポロッと‥ そしたらルノーの野郎、『この恨(うら)み―――父を殺され、侮辱(ぶじょく)され、家名まで汚(けが)された恨(うら)みは、けっして忘れはせぬぞ! 覚悟しておれ‼ 』って――― 」

「あ~~~あ‥ そりゃ、怒りますよ! 自尊心の塊(かたまり)のようなルノー伯が、得体の知れない異邦人から面罵(めんば)されたのですから。 その悔しさは、並々ならぬものだったでしょう 」

「という事は‥ あのファレーズ襲撃の原因はヨリ殿って事かい? 」

頼純はムキになって言い返した。

「そ‥ そんなァ‥ 俺のせいだけじゃネーわ! 『ひなげし食堂』事件があって、ルノー1世の横柄(おうへい)な怒鳴り込みがあって、さらにはそれに対するロベール伯の脅(おど)しもあってからの―――俺のひと言だろ!? 」

「ほう!? この後に及(およ)んで言い逃れですか? ヨリ殿らしくないですな♡ 」

「もう‥ そんなに俺をいじめるなよ‥ 」

ピエトロのからかいに、頼純は肩を落としてしおれる。

「俺だってちょっとは反省してるし‥ 第一、ルノーの野郎がファレーズを襲った理由てーのも、他にまだあるんだゼ‥‥ 」

顔を顰(しか)めたフィリッポが、訝(いぶか)しげに尋(たず)ねた。

「あのォ‥ そもそも、なんで‥ ブルゴーニュ伯はそんな恥辱(ちじょく)に対して、その場でロベール様に宣戦布告をしなかったんでしょうか? 悔しくてたまらなかったはずなのに‥‥‥ 」

我が意を得たりとばかりに、頼純はフィリッポに指を突きつけた。

「それだよ、それ! 俺が言いたかったのはそれなんだ! ルノーの野郎には戦争が―――自軍を動かす事ができない事情があったのさ 」

得意げに語ろうとする頼純を無視して、ピエトロは当然と言わんばかりにフィリッポに解説した。

「それは当然であろう! 宣戦布告なんて事をすれば、ロベール様が、『ルノー1世の父オット=ギヨーム伯は悪魔崇拝者(すうはいしゃ)だった 』って、世間に公表するかもしれんのだ。 そんな事になれば‥ それが事実であろうとなかろうと、ルノー1世はただではすまない。 ブルゴーニュ伯領は召し上げられ、下手をすれば、一族郎党ローマ教会から破門される可能性だってある 」

「なるほど! こりゃ、宗教がらみの繊細(せんさい)な問題だったんだ。 だから、ルノー伯もその場はグッと我慢して‥‥ ブルゴーニュに帰ってからひそかに傭兵(ようへい)を雇(やと)い、世間にバレないようにロベール様やヨリ殿に復讐しようとしたってわけか 」

「それだけじゃネーんだって‥ ルノーの野郎が戦争できなかった理由はほかにも―――」

頼純がそう言いかけた時、ふと焼かれたパンのよい香りが漂ってきた。

話しに夢中で気づかなかったが。隣の調理場から、野菜を刻むナイフの音とともに、賑(にぎ)やかな下女達の声が聞こえてくる。朝食の用意が本格的に始まったようだ。

むろん、キリスト教徒にとって朝食は戒律違反(ブレイクファースト)である。だが、たいていの者はその戒律を破って(ブレイクして)いた。人は朝からお腹が減るからである。

人の気配を感じた頼純は、少し声を落として話しを再開した。

「実はな‥ ルノーの領内―――ブルゴーニュ周辺の情勢について、ゴルティエのオヤジ―――フルベールのとっつぁんに頼んで、調べてもらったんだよ。 とっつぁんが持つ、職人協同組合(ギィルダ)の連絡網を使ってな 」

「は~~~あ‥ さすがヨリ殿だ。 なんでもよく調べておられる 」

「それで、何かあったんですか? 」

「あったね、大ありだよ。 ルノーの野郎、領地で大問題を抱えてやがった! 」

「え!? まことですか? 」

「ああ‥ ルノーの領地、ブルゴーニュ伯領はローマ皇帝オットー2世の強引な介入で、いまローマ帝国に編入されそうなんだ 」

× × × × ×

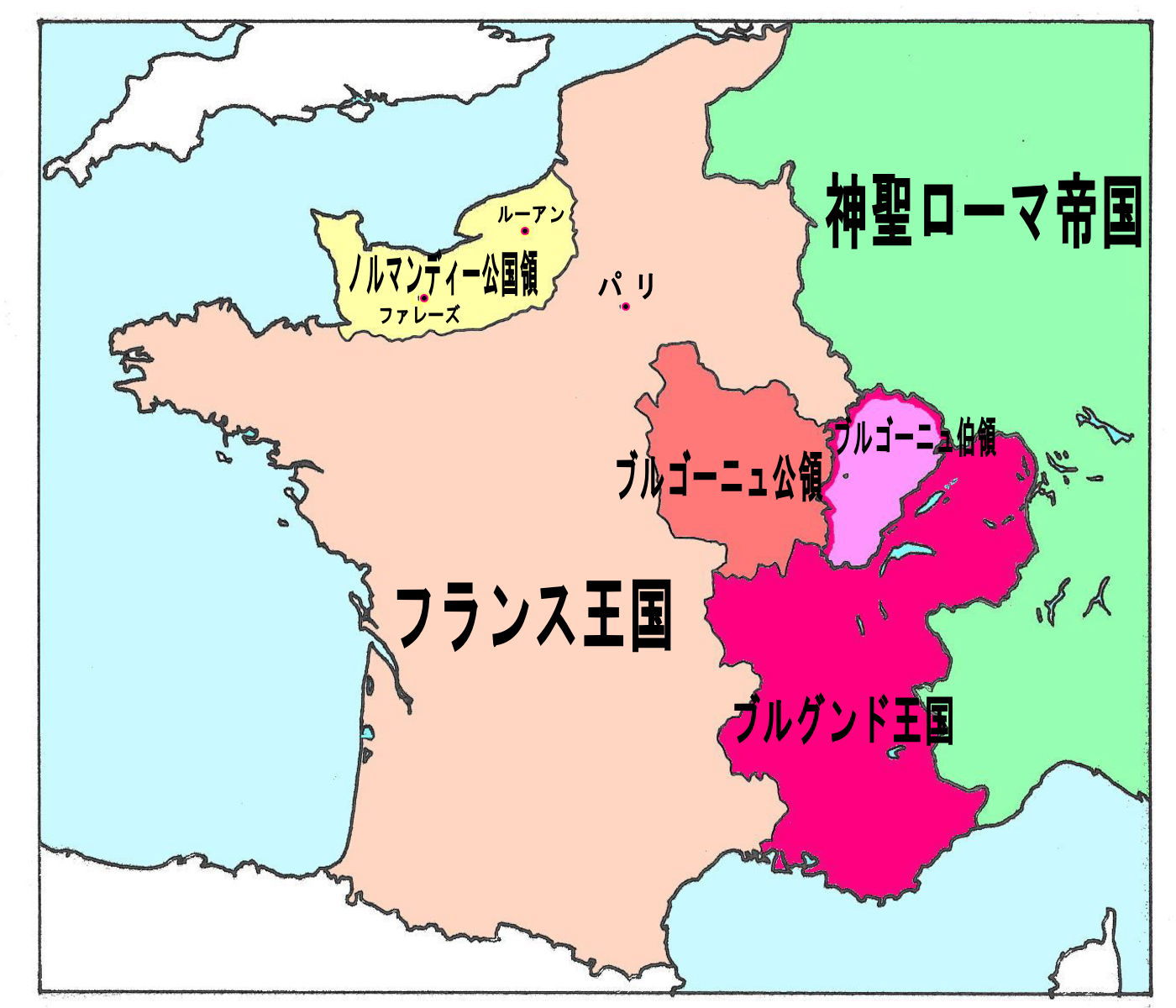

当時、フランス王国の東部―――神聖ローマ帝国(現在のドイツ、オーストリア、イタリア、スイスほか)との国境近くには、ブルゴーニュと名のつく3つの領地が存在した。

1つは、ブルゴーニュ公爵領であり、この地はフランス国王・ロベール2世が管理していた。

2つ目が、ブルゴーニュ伯爵領であり、この地こそがルノー1世の支配する領地である。

そして3つ目が、ブルグンド王国であった。ブルグンドはフランス語ではブルゴーニュとなる。

このブルグンド王国の領土内に、ルノー1世のブルゴーニュ伯爵領はあったのだ。

フランス王国内におけるブルグンド王国、ブルゴーニュ公爵領、そしてブルゴーニュ伯爵領

図をクリックすると拡大します。

ブルゴーニュの地は元々、ゲルマン民族の一派であるブルグンド族が411年に建国したブルグンド王国に由来している。このブルグンド王国は、534年にメロリング朝フランク王国に滅ぼされ、その後、ブルグンド族はいなくなってしまった。そして、ブルグンドやブルゴーニュは地名としてのみ残ったのである。

その後誕生したブルゴーニュ3国は、それぞれが微妙に絡(から)み合った複雑な歴史を持っていた。

その根源は、817年、カロリング朝フランク王国を3人の息子に分け与えようとした国王ルイ1世敬虔王(けいけんおう)にまで遡(さかのぼ)らなければならない。

だが、あまりにも長大で広範囲にわたる複雑な流れなので、ここでは割愛(かつあい)させていただく。

ただ、1027年のルノー1世が、どういう立場に立たされていたかは重要なので、その部分だけは説明させていただこう。かなりマニアックな歴史話になってしまうがご容赦願いたい(興味のない方は読み飛ばしてください)。

ブルゴーニュ伯ルノー1世の祖父アダルベルト2世は、イタリア王であったが、東フランク王オットー1世(後の神聖ローマ帝国初代皇帝)との戦いに破れ、イタリアから追放されてブルゴーニュの地で亡くなった。

そのアダルベルト2世の妻であり、オット=ギヨームの母であったジュルベルジュは、その後ブルゴーニュ公爵アンリ1世と再婚する。

フランク王国とアンスカル家の家系図 図をクリックすると拡大します。

このアンリ1世はカペー朝フランス王国の初代であるユーグカペーの弟であり、現フランス国王ロベール2世の叔父であった。

オット=ギヨームは成人すると、母が受け継いでいたマコン伯領の領地などブルグンド王国内北西部の領地を次々と相続し、982年に初代のブルゴーニュ伯となる。

また、彼の義父アンリ1世は3度結婚したが、男子にまったく恵まれなかったため、1002年、ブルゴーニュ公爵領を義子であるオット=ギヨームに譲ったのだ。

ブルゴーニュ公爵領とブルゴーニュ伯爵領の両方の領地を手に入れたオット=ギヨーム伯だったが、フランス国王ロベール2世はこれに異を唱(とな)えた。ブルゴーニュ公爵領はカペー家のものだ主張したのだ。

当時のカペー家には、王家直轄領(ちょっかつりょう)もほとんどなく、権力も財力も脆弱(ぜいじゃく)で、ノルマンディー公、フランドル公、アンジュー公など、国内の有力諸侯の言いなりになっていた。

そんな『名ばかりの王』ロベール2世としては、少しでも領地を増やすため、ブルゴーニュ公爵領がどうしても欲しかったのだ。

相続して2年後の1004年、オット=ギヨームは国王との争いに敗れ、ブルゴーニュ公爵領をフランス王家に奪われてしまう。

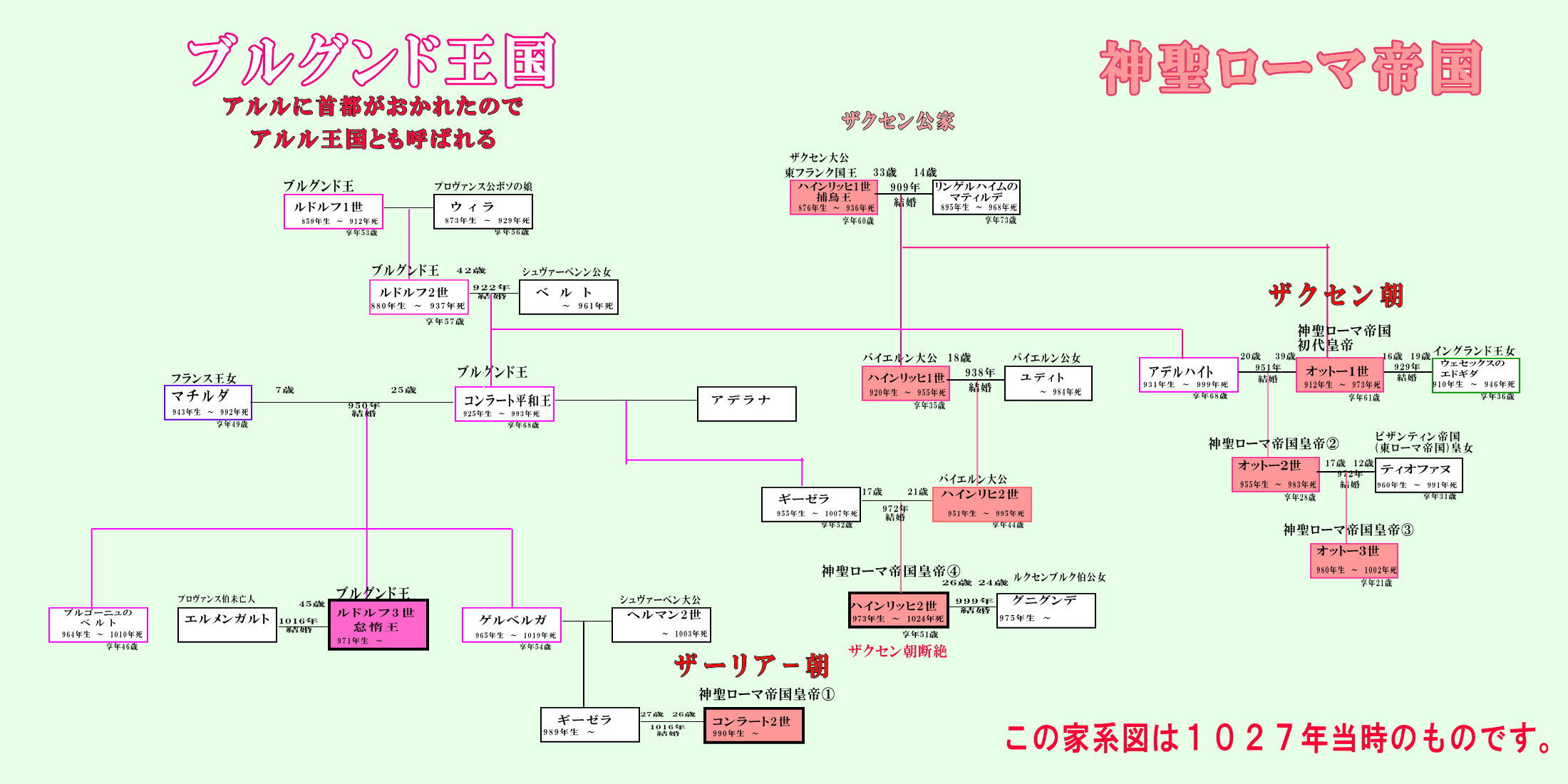

そんな中、今度はブルゴーニュ伯爵領が属するブルグンド王国に問題が発生した。

ブルグンド国王・ルドルフ3世には跡継ぎの嫡男(ちゃくなん)がいなかったため、甥(おい)である神聖ローマ帝国ハインリヒ2世がブルグンド王国を相続させろと迫ってきたのだ。甥(おい)とはいえ、ハインリッヒ2世はルドルフ3世より2歳若いだけだった。

そして1006年、圧力に屈したルドルフ3世はついにこれを認めてしまうのである。

これに対して、オット=ギヨーム伯ら有力諸侯は猛反対した。仕える王が、頼りないブルグンド国王や力なきフランス国王から、絶対的権力を持つ神聖ローマ皇帝へと変わるのである。これまでオット=ギヨーム伯が持っていた統治の権限は大幅に削減されるに違いない。

こうした反発に対し、ブルグンド王ルドルフ3世も譲渡の約束を取り消すべく動いていた。しかしながら、1016年、この撤回工作は完全に失敗してしまうのである。

ところが、それから8年後の1024年、神聖ローマ皇帝ハインリッヒ2世が逝去(せいきょ)するという幸運が訪れる。

『やれやれ、これで一安心♡ 』と思っていたルドルフ3世だったが、次代の皇帝となったコンラート2世も、ブルグンド王国の併合を迫ってきた。それは、領土拡大のための、大国の強引なエゴでしかない。

前皇帝であったハインリッヒ2世は、ブルグンド王ルドルフ3世の腹違いの姉の息子だったが、今度の皇帝コンラート2世は実の姉の娘婿―――ふたりとも『義理の甥(おい)』である。

ブルグンド王国と神聖ローマ帝国家系図 図をクリックすると拡大します。

ちなみに、前皇帝ハインリッヒ2世にも嫡男(ちゃくなん)はなく、現皇帝コンラート2世との血のつながりはない。 このため、ザクセン朝であった神聖ローマ帝国は断絶し、コンラート2世からは新しい王朝ザーリアー朝へと変わる。

こうした神聖ローマ帝国の強硬な圧力に、ブルグンド王ルドルフ3世もさすがに抗しきれなくなっていた。

だが、ブルグンド併合によって多大なる影響を受けるブルゴーニュ伯オット=ギヨームは、ブルグンド王国や神聖ローマ帝国に対して頑強な抵抗を続けてきたのだ。

そんな最中(さなか)、オット=ギヨーム伯は昨年亡くなり、ルノー1世がそのブルゴーニュ伯領を受け継いだのである。

彼がたいへん難しい局面に立たされていた事は間違いない。

× × × × ×

広間がぼんやりとした灰色になってきた。夜明けはもう間もなくだった。

「そういう事か‥ 」

ルノー1世を取り巻く状況を頼純から聞いたピエトロとフィリッポは考え込んだ。

「それゆえに‥ ブルゴーニュ伯は怒りにまかせて、ファレーズに戦争を仕掛けてこれなかった 」

「もしそんな事をすれば‥ 今度はその隙を突かれて、ローマ帝国から攻め込まれるかもしれない。 それで、軽率に自軍を動かす事はできなかったわけですね 」

頼純は肯定した。

「そういう事だ。 その一方で、ルノーの心の中に沸(わ)き上がる不安や苦悩も半端(はんぱ)じゃなかったはずだ。 ローマ帝国に併合されれば、自分の領地、地位‥‥ いや、自分やその家族の命さえも、どうなるか判らネー状況だ。 野郎にのし掛かる精神的重圧(ストレス)は、どんどんと膨らみ続けていたに違いねェ 」

「‥‥‥ 」

頼純は言葉を続けた。

「だから、その重圧(ストレス)をどこかで発散させたかった。 そこでその矛先(ほこさき)をロベール伯へ向けたんだ。 父を殺された恨みと、格下の者達に軽くあしらわれた屈辱感を増幅させ、内なる不安や苦悩を他者への憎悪(ぞうお)に変える事で、心の均衡を保とうとしてたんじゃないのか 」

「そして、その憎しみがついに爆発した? 」

「ああ‥ 憎しみの業火(ごうか)によって、自身を焼き尽くしてしまったのだろう。 憎(にっく)きロベール伯をどうしても苦しめたくなった。 ロベール伯爵を自分以上のどん底に突き落としたかったんだ 」

「‥‥‥ 」

「そこで‥ ルノーの野郎はとてつもない大金を払い、傭兵(ようへい)軍団を雇(やと)って、ファレーズを灰燼(かいじん)にしようと目論(もくろ)んだ―――これが、ルノー1世ブルゴーニュ伯が、ファレーズ襲撃の真犯人ではないかという俺の推理の全容だ 」

頼純の話が終わると、しばしの沈黙が流れた。

やがて、ピエトロとフィリッポが感心したかのような声を上げた。

「なるほどねェ‥ たしかに、ヨリ殿の推理には一理ある 」

「いやいやいやいや‥ 一理じゃないよ。 これで確定だろう! 」

そんな2人に頼純が釘を刺した。

「ただし、この推理は状況証拠の積み重ねであり、物的証拠、人的証言はまったくない。 あくまでも俺の想像―――推測であり、予想だ。

真相は、ルノー本人にでも問い詰めなければ、絶対に解らないと思う。 だから、これを信じるも信じないもお前達次第だ! 」

牛の角で作られた飴(あめ)色のモザイク窓を通して、よわよわしい光が差し込んできていた。頼純はそんな窓を一瞥(いちべつ)する。

「けどよ‥ もし俺の推理通りだとしたら、そんな野郎をこのまま放置しておくワケにはいかネーだろう!? ほっとけば、またファレーズやロベール伯爵に攻撃を仕掛けてくる可能性だってあるんだからな 」

ピエトロとフィリッポは、やっとすべてを了解した。

「そこで、我々をブルゴーニュに送り込むわけですね? 」

「ルノー1世がまた悪さしないように、その周辺を探れと? 」

頼純は大きく頷(うなず)いた。

「そのとおり! あと、オメーらがブルゴーニュを引き上げた後も、向こうの情報が定期的に収集できるように、諜報(ちょうほう)組織も作ってほしいんだ。 フルベールのとっつぁんに頼んで、ブルゴーニュの職人協同組合(ギィルダ)に下準備はさせてる。 オメーらは、それが軌道(きどう)に乗るように指導してもらいたい 」

「了解しました! 」

「その任務、任せといてください 」

ピエトロとフィリッポは自信タップリに胸を叩いた。