67

1016年 イングランド・ロンドン(1)

ゴドウィンが『フックの森』からロンドンへ移住したのは、22歳になった直後、1012年の事であった。

ロンドンに着くと、彼はすぐに3人の男を殺害し小銭を手にしていた。死体はテムズ川にでも放り込めば、まずバレる事はないだろう。

イングランド王国とデンマーク王国との戦争の最中(さなか)、ロンドンの人々は戦々恐々(せんせんきょうきょう)としていたからである。

たかが殺人事件などに、興味を持つ者はいなかったのだ。

× × × × ×

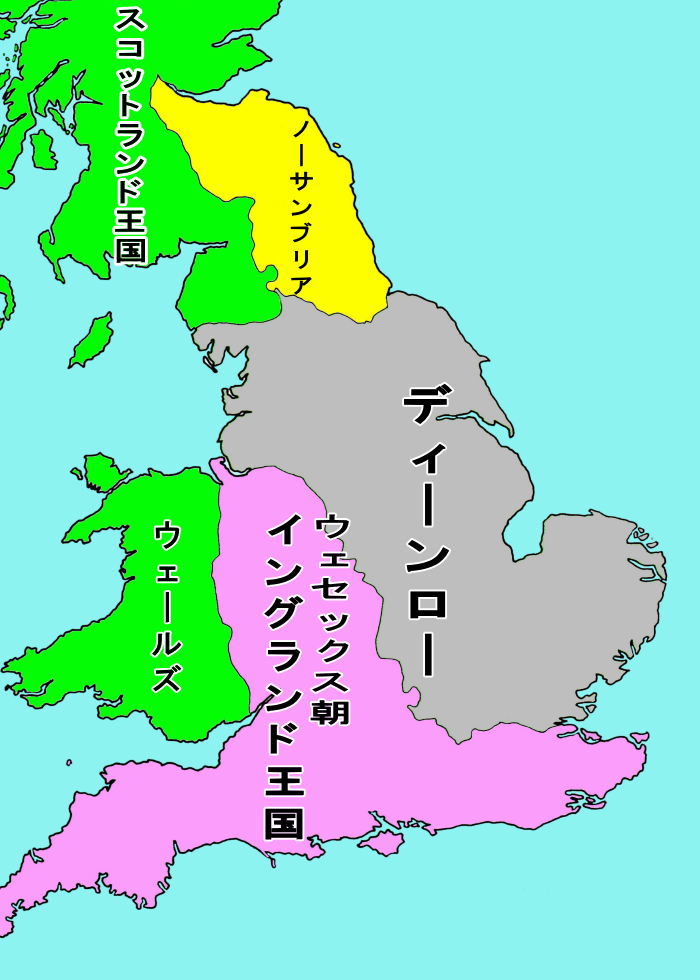

8世紀後半から始まったディーン人―――デンマークバイキングのイングランドへの襲撃は、やがて定住へと変化し、9世紀後半にはその北東部は彼らの支配地域となっていた。

ここでいう『イングランド』とは、『イギリス=グレートブリテン及び北アイルランド連合王国』の事ではない。

ゲルマン系のアングロ人、サクソン人達が住んでいた、グレートブリテン島の南側5分の3の事を指す。

一方、グレートブリテン島の北側3分の1は、ケルト系のスコティッシュ人が住む『スコットランド』である。そして、イングランドの西側10分の1はケルト系ブリトン人が住む『ウェールズ』であった。

七王国(ヘプターキー)の内、マーシア王国、イーストアングリア王国、ノーサンブリア王国などが次々とディーン人に征服されていく中、それに対抗すべく立ち上がったのがウェセックス王国のアルフレッド大王であった。彼はディーン人に奪われたロンドンを奪還(だっかん)すると、886年にロンドンとチェスターを結ぶ『ウォトリング街道』を境界線として、その北東側をディーン人の居留区として彼らを封じ込めたのである。この土地は『ディーンロー』と呼ばれた。

この『ディーン・ロー』は、イングランドのじつに2分の1にあたる面積を敵に割譲(かつじょう)した事になるのだが、完全に国を奪われてしまうよりははるかにマシであった。それに、ここはあくまでも居留地であり、けっして独立国ではない。イングランドの一部なのだ。

『ディーン・ロー』に住むディーン人は、キリスト教に改宗、しだいに農民化していき、ウェセックス朝イングランド王の支配下に置かれていった。

ただし、彼らの習慣法まではイングランドも介入できず、また方言や文化なども残っていった。そのせいで、ディーン人がイングランド人=アングロ・サクソン人と融和(ゆうわ)していく事はなかったのだ。

つまり、ディーン人は、その形体が変わろうともやはりディーン人であったのである。

このディーン人への共存策による『平和』は、その後六代90年間続いた。

959年のエドガー王の戴冠式(たいかんしき)ではアングロ・サクソン人、ディーン人双方から支持され、「イングランド人の王」として認められるまでになったのである。

だが、エドガー王が975年に亡くなると、その王位継承問題で13歳のエドワード王子と7歳のエセルレッド王子の間で争う事になる。

エドワードは長男であったが庶子(しょし=正式な妻以外の女性との子供)であり、エセルレッドはエドガー前王の妻であるエルフリーダの子供であった。

両者は家臣を巻き込んで大いにもめたが、キリスト教会の大司教らがその仲裁人となり、エドワード王子を後継者とする事でこの紛争に決着をつけたのだった。

だが、エドワード王の継母(ままはは)―――エルフリーダはこの裁定(さいてい)に納得がいかなかった。愛息(あいそく)エセルレッド以外の者が王になるなど絶対に許せなかったのである。その思いは日々募(つの)っていき、3年経った或る日、ついにそれが爆発した。

彼女はエドワード王の暗殺を決行したのだ。

狩りに出たエドワード王がエルフリーダの屋敷を訪(たず)ねた時、家来達は彼に短剣を突き立てた。

エルフリーダとエドワード殉教王の死 『フォックスによる殉教者伝』

978年、16歳の若き国王は亡くなり、10歳の幼き国王が誕生した。

だが、10歳のエセルレッド2世王に国政(こくせい)が担(にな)えるわけがなく、それは王母(おうぼ)エルフリーダとその取り巻きの家臣達によって執(と)り行われたのだった。

イングランド王国は、宮廷の専横(せんおう)と腐敗によってどんどんと弱体化していった。

そんなイングランドを、デンマークバイキングが見逃すはずはない。彼らは怒濤(どとう)のごとくイングランド各地に攻め込んだのである。

これらに対し、軍をまとめる事もできず、みずから戦(いくさ)の先頭に立つ勇気もないエルフリーダ達には、打つ手がまったくなかったのだ。

そこで彼女達は、強盗、放火、強姦、虐殺(ぎゃくさつ)をはたらくバイキングに、大金を払って帰ってもらう事にした。犯罪集団に頭を下げ、金で許してもらうのである。この支払いは『ディーンゲルド』と呼ばれた。

この『ディーンゲルド』の国家予算に占める割合が大きくなっていけば、イングランドはますます弱体化する。全国の貴族には重税が掛けられ、その貴族の下で暮らす領民の生活は逼迫(ひっぱく)していった。

こうして国力がさらに弱まれば、バイキングがさらに押し寄せ、『ディーンゲルド』の総額はさらに増加するという悪循環となっていくのだ。

にもかかわらず、この土下座外交は20年以上続くのであった。

だが1002年、34歳となったエセルレッド2世は突如『ディーンロー』に対して『セントブライスデーの虐殺(ぎゃくさつ)』と呼ばれる民族浄化(みんぞくじょうか)作戦を決行した。

『ディーンロー』に住むデンマーク人男性を皆殺しにするよう命令したのである。

エセルレッド2世はイングランド国王として、デンマークバイキングへの度重(たびかさ)なる屈辱的な対応に、堪(た)えきれなくなったのであろう。そして彼は、デンマークバイキングの襲撃を支援し、その拠点となっていると考えていた『ディーンロー』を襲ったのだ。

そもそも、アングロ・サクソン人のものであるはずのイングランド王国の、その半分の国土をディーン人が占拠している事自体、許し難(がた)い事であったのかもしれない。

ただ、彼のこの暴挙(ぼうきょ)の背景には、二つの要因が関係していたと思われる。

ひとつ目は、1000年に王母(おうぼ)エルフリーダが亡くなり、エセルレッド2世が政治的自由を手に入れた事である。

ふたつ目は、ディーン人虐殺(ぎゃくさつ)をおこなったまさにその年、1002年に彼がノルマンディー公国リチャード(リシャール)1世の公女エマと二度目の結婚をした事である。ノルマンディーという大国の後ろ盾を獲得(かくとく)した事で、エセルレッド王の気分もさぞや大きくなっていたに違いない。

エセルレッド2世 無思慮王

しかし、この大殺戮(だいさつりく)は大きな判断ミスであった。

デンマーク王国が、この民族浄化(みんぞくじょうか)に対して黙っていなかったのである。

デンマーク国王スヴェン1世は、『セントブライスデーの虐殺(ぎゃくさつ)』の際に妹のグンヒルダが殺されたとし、その復讐を口実に1002年から1005年,

1007年から1008年,1009年から1012年と―――約10年間にわたって、三度のイングランド攻撃を仕掛けてきたのだ。

この攻撃は、これまでのバイキング集団の襲撃とは違い、国家間の戦争である。負ければ、国をも奪われる可能性があった。

デンマーク王国はそれ以前から、イングランド侵攻を行(おこな)うための大義名分を虎視眈々(こしたんたん)と窺(うかが)っていたに違いない。

エセルレッド2世王はそこに絶好の口実を与えてしまったのだ。

× × × × ×

そんな中、ゴドウィンのロンドン生活は始まったのであった。

ところが、実際に都会で暮らしてみると、人を殺して財布や服を奪うという行為がいかに効率の悪い事かに気づかされる。

金持ちがたくさんいるロンドンでは、人を殺さなくても金を得る方法がいくらでもあるのだ。

酔った金持ちを少しおだてれば、きこり小屋に訪(おとず)れていた旅人の財布の中身くらいの金額を、なにもせずに放(ほう)ってくれた。

ゴドウィンは昔からたいそう頭の回転が速く、人をたらし込む天賦(てんぷ)の才があった。

『ウソ』や『言い訳』、『おだて』など―――いくらでも口から飛び出すのだ。

きこり小屋を訪ねてくる旅人は、みなゴドウィンの言葉を信用したし、材木を買ってくれる大工の棟梁(とうりょう)達も、行方不明になった彼の両親についてその説明を一切疑う事がなかった。

酒場の酔っぱらい達はみなゴドウィンを友達あつかいし、商売女達はゴドウィンの言葉に酔いしれた。

役人や代官達も彼の話に耳を傾けるほどであった。

そんなゴドウィンであったから、ロンドンの金持ちをたらし込む事など造作(ぞうさ)もない事であった。一日に2、3人もおだてれば、酒を飲み、たらふく食うだけの金を手にする事ができるのだ。

ゴドウィンはたとえ他人からどんなに見下されようとも、おべっかを使い、笑わせ、おだて、泣く事ができた。

それは、彼にプライドがないからではない。相手の命の灯火(ともしび)を消そうと思えばいつでも消せるからだった。生殺与奪(せいさつよだつ)の権利は、ゴドウィンが握っているのだ。

気に入らなければ、いつでも相手を殺せる―――その余裕が彼に愛想笑いを浮かべさせ、歯の浮くようなセリフを語らせるのであった。

そうやって、金持ち達と知り合いになると、もっと大金を稼ぐ方法に気がつく。

―――その家の財産を丸ごといただけばよいのだ。

1013年、北部イングランドに4度目の侵略を果たしたスヴェン1世とその次男クヌート王子らデンマーク王国軍は、各地を次々と攻略しながら、首都ウィンチェスターへと向かっていた。

このまま首都が陥落(かんらく)してしまえば、デンマーク軍が次に向かうのは商都(しょうと)ロンドンであると噂されていた。

エセルレッド2世イングランド王は、すでに妻の実家であるノルマンディー公国に亡命したという噂もあった。

騒然とするロンドン市民の中にあって、ゴドウィンは着々と仕事の計画を進めていった。

彼は一流の仕立屋に頼んで、立派な服を作らせた。アクセサリーも羽振りのよさげな持ち物に変えた。

そして、財産をタップリもった未亡人を、酒場で知り合った金持ちの商人に紹介してもらったのだ。

彼女は名をクリスティーナといった。夫が死んで3年、彼の残した奴隷商を引き継ぎ、手広く切り盛りする41歳の未亡人であった。

そんな彼女の元へゴドウィンはせっせと通(かよ)ったのである。

母親ほども歳の離れたクリスティーナに、ゴドウィンは甘い愛の言葉を囁(ささや)き続けた。

「ああ‥ アナタは美しい。 神々(こうごう)しいほどだ。 聖母マリア様を連想させます。 僕は幼い頃に母を亡くしたため、年上の女性が好きなのです。 甘えたいのです。 そして甘えてもらいたい。 僕はアナタのためなら、どんな事でもいたしましょう。 死ねとおっしゃれば、すぐにでもこの短剣で心臓をえぐり出してみせます 」

男勝(おとこまさ)りで、商売の駆け引きにも長(た)けたクリスティーナは、はじめは怪しげなゴドウィンを完全に無視し、その言葉も拒絶していた。

だが、しつこく言い寄る彼の熱い思いにほだされて、少しずつ心を開いていくのだった。

また、あの指輪もみせられ、彼が元貴族の出身であるという言葉を信用した彼女は、しだいにゴドウィンに好意を寄せるようになっていった。

いくら財力で男達を従(したが)わせてきたとはいえ、十年以上も女性として見られる事のなかったクリスティーナが、或る日を境にまるで少女のごとくに扱(あつか)われはじめたのである。彼女が恋に落ちるのも当然の事であった。

ゴドウィンの見てくれは、中の中―――醜男(ぶおとこ)ではなかったが、美男子というわけでもない。ただ、全身から―――特に眼から、強烈なオーラを放っていた。それは『危険な香り』であった。

しかし、女性の中にはそういったオーラを好む者も多いのだ。

美男子を好む者、強き男を好む者、賢き男を好む者、財を持つ男を好む者―――女性は、男性に対して様々な好みのタイプがある。

さらには、ハゲを好む者や、デブを好む者、年寄りを好む者さえいる。

その中でも、危険な香り、危うい気配を放つ男性を好む女性は、けっして少なくない―――『不良好き』といわれる人々である。

ゴドウィンはそうした気配を全身から強く放っていた。

若い男のくせに、チラリと目配せした時に放たれる突き刺すような眼光は、彼女をゾクゾクとさせた。

その危険な香りとは、さんざん人を殺してきた殺人鬼が持つ特有のオーラであったが、クリスティーナはそれに気づいていない。

まさか、自分が殺されようなどとはまったく思っていなかったのだ。

ゴドウィンは彼女と正式に結婚し、お互いに遺言書を取り交わした。

それから一ヶ月後、クリスティーナは心臓の病で急死するのだ。

彼女の持つ莫大な財産は、すべてゴドウィンのものとなったのである。

クリスティーナの3人の息子達は、財産をすべて奪われた事を役所に訴えたが、死因に不審な点がなく、きちんとした遺言書のお陰もあって、その申し立ては却下(きゃっか)された。

それから一年ほどゴドウィンはおとなしくしていた。

金は山ほどある。もはや人を殺す必要はなくなったのだ。

それだけの金があれば、若くて美しい女をいくらでも買う事ができた。

大都市ロンドンでは、夢かと思うような美女が売春をしているのである。彼女達は金持ちを相手にするため、身なりも美しく、上品で、言葉遣いも素晴(すば)らしかった。

ゴドウィンはそうした美女に一夜の快楽を求める事はあったが、ありあまる財力を利用して、若く美しい女性と結婚しようとはしなかった。

クリスティーナの死から2年後、ゴドウィンは伯爵の未亡人であるマーガレットと出会った。

彼女はゴドウィンよりも40歳以上も年上だったが、前妻よりもさらに多くの財産を持っていた。

ただし、ゴドウィンが彼女を狙ったのは、その財産もさる事ながら、彼女が伯爵夫人という地位を持つからであった。

彼女と結婚したからといって彼が貴族になれるわけではないが、貧乏きこりの息子が伯爵夫人の夫となるのである。それは彼にとって痛快な事であった。

ベールに包まれた伯爵夫人の髪の毛は真っ白だった。肌はシワシワのかさかさで、あちこちにシミがある。まさに老婆そのものであった。

常にツンとお高くとまって、下々の者を見下す貴族である彼女は、かつての『きこり』のゴドウィンであったなら、言葉を交わす事すらできなかったであろう。いや、その存在すら無視されていたに違いない。

しかし、元貴族という触れ込みと、若いにもかかわらずなかなかの資産を持ち、言葉巧(たく)みで面白おかしいゴドウィンに、彼女はほんの一瞬気を許してしまったのだ。

ゴドウィンはその隙(すき)を逃さず、酒と甘い言葉で一気に彼女に詰め寄った。そして三日三晩激しく睦(むつ)み合うと、あの気高(けだか)く威厳(いげん)に満ちていた伯爵夫人は、若きゴドウィンの虜(とりこ)となってしまったのである。

ゴドウィンが足を差し出せば、マーガレットはその指を愛(いと)おしげに舐(な)めたであろう。かつて、人々を睥睨(へいげい)し、居丈高(いたけだか)で、気位(きぐらい)の高かった彼女が、68歳を間近にして恋の奴隷となってしまったのである。

出会ってから3ヶ月で二人は結婚し、それから十日後に彼女は原因不明の発作で死んだ。

彼女が毒に悶(もだ)え苦しむ顔がおかしくて、ゴドウィンは一晩中笑い転げていた。

クリスティーナもマーガレットも、行方不明にした方が殺人の疑いを掛けられずにすんだのであろうが、それでは財産を手に入れるのに時間が掛かってしまう。はっきりと死亡を確認するためにも、彼女達の死体は必要だったのだ。

マーガレット伯爵夫人の財産までもが彼のものとなり、ゴドウィンはロンドンでも五本の指に入る大金持ちとなった。

ゴドウィン、26歳の春であった。

× × × × ×

1013年の11月までに、デンマーク王国軍はイングランドのほぼ全土を支配下に置いていた。しかし、ディーン人の反逆者『長身のトーケル』一派がイングランド側についてくれたお陰で、ロンドンだけはほぼ無傷の状態で残っていた。

イングランド全域を掌握(しょうあく)したデンマーク国王スヴェン1世は、降誕祭(クリスマス)にイングランド国王に即位し、イングランド王室の諮問(しもん)機関である『国政審議会(ウェテナイェモート)』も翌年1月にこれを正式に承認(しょうにん)した。

だが、1014年の2月3日、イングランド王の即位からわずか五週間後にスヴェン1世は亡くなってしまう。彼はイングランド支配を盤石(ばんじゃく)とするため、拠点(きょてん)基地であったゲインズヴァラからの移動中、馬から落ちて死亡したのだった。

ところが、『国政審議会(ウェテナイェモート)』はスヴェン1世の息子であるクヌート王子の即位を認めず、ノルマンディー公国に亡命していたエセルレッド2世を新国王として推挙(すいきょ)したのだ。

エセルレッド2世は、王妃エマだけを連れて急遽(きゅうきょ)イングランドに帰国し、玉座に返り咲いたのであった。

そして、その勢いに乗じてデンマーク軍と戦い、ついにはイングランド国内から敵を追い払ったのである。

だが、デンマークへ逃げ戻ったクヌート王子は、兄ハーラル2世デンマーク王の力を借りて、再びデンマーク国軍を立て直すと、一万人の歩兵とともにイングランド征服に舞い戻ったのであった―――1015年、夏の事である。

その後、エセルレッド2世イングランド国王は、デンマーク国軍との戦いに連敗し続け、徐々に追い詰められていった。

そして翌年の1016年4月、エセルレッド王は、デンマーク軍との戦いの最中(さなか)、原因不明の急死を遂(と)げるのであった。

そのエセルレッド2世の跡(あと)を継ぎ国王となったのが、彼と前妻エルギフとの間に生まれた次男、エドマンド2世剛勇(ごうゆう)王である。

すでに首都ウィンチェスターは陥落(かんらく)しており、イングランドの宮廷はロンドンの『ロンドンウォール』へと移されていた。

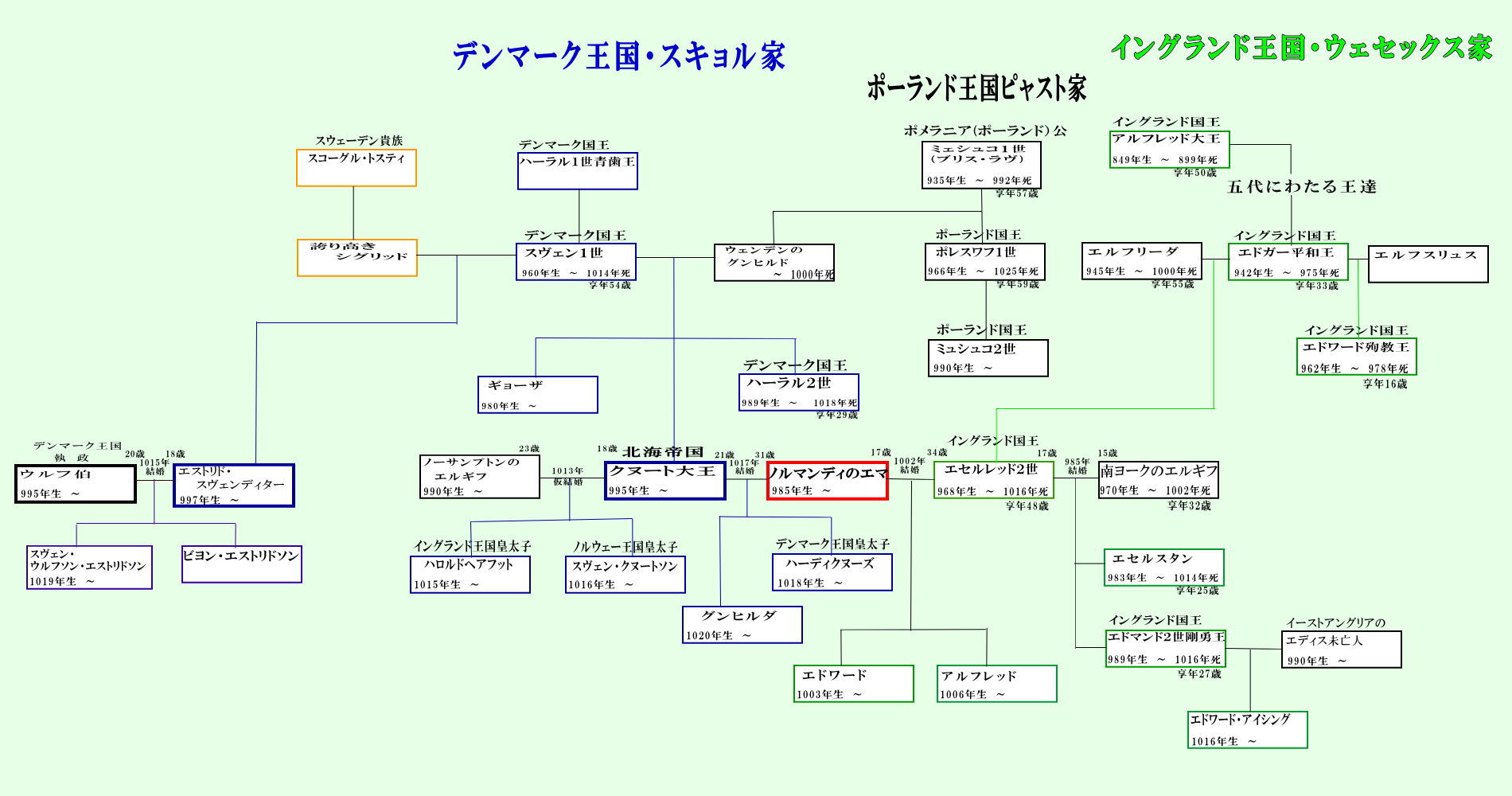

イングランド王家・デンマーク王家 関係図 (図をクリックすると拡大します)

全体の家系図をご覧になりたい方は コチラをクリック!

商都ロンドンを作ったのは古代ローマ人であり、当時はロンディニウムと呼ばれていた。『ロンドンウォール』は、彼らによって紀元200年頃に作られた城塞(じょうさい)であった。

その城塞が800年も経ったその当時もしっかりと残っていたのである。

その後、この『ロンドンウォール』の内側は、『シティ』、または『シティ・オブ・ロンドン』と呼ばれ、金融と通商の世界的中心地となっていく‥‥

クヌート王子とエドマンド2世新王との戦いはまさに、ロンドンを中心に繰り広げられていた。

ロンドンはデンマーク王国軍に何度も包囲されたが、エドマンド剛勇(ごうゆう)王率(ひき)いるイングランド軍は意外にも善戦していた。

× × × × ×

十数フィートはあろう高い城壁に守られたイングランド宮廷は、それまでと変わらぬ生活を送る事ができた。そして、彼ら貴族達に高額な『袖(そで)の下』を払った金持ちだけが、安全な城内に入れてもらえたのだった。

ゴドウィンも他の富豪達と同じように、『ロンドンウォール』の内側に避難していた。

彼は、マーガレット伯爵夫人達から奪った莫大な財産の内、不動産などをのぞいて、そのほとんどをペニー銀貨に変え、国内数カ所の隠れ家に隠匿(いんとく)していた。勝てば町や村から強奪(ごうだつ)し、負けて逃走する時にも略奪(りゃくだつ)するイングランド・デンマーク両軍の兵士達から財産を守るタメであった。

城外の喧噪(けんそう)をよそに、『ロンドンウォール』内で安穏(あんのん)と生活していたゴドウィンのもとに、エセルレッド2世の妻―――エマ前王妃の侍従(チェンバレン)が訪(おとず)れ、『王母(おうぼ)様から参内(さんだい)の命(めい)が下っておる』と告(つ)げられたのであった。

何事かと宮廷へ出頭したゴドウィンは、数名の兵士に先導され前王妃エマの待つ広間へと引き出されたのだ。

玉座に腰掛けた前王妃は驚くほどに美しかった。すでに31歳になろうとしているにもかかわらず、ゴドウィンはいまだかつて、これほどにも美しい女性を見た事がなかった。

さすが、『ノルマンディーの宝石』と謳(うた)われた美女である。

大きく開かれた目には、エメラルドグリーンの瞳がキラキラとした光を放っていた。その周囲を縁取る睫毛(まつげ)は驚くほど長く、さらにカールしている。目は少しだけ吊り上がっていたが、それが人を寄せ付けない気品を醸(かも)し出していた。その肌は抜けるように白く、小さくぽってりとした唇はリンゴのように赤い。丁寧(ていねい)に三つ編みされた金髪の髪はキラキラと目映(まばゆ)く輝いている。

さらに年を経て、妖艶(ようえん)さまでもがくわわり、もはや無敵の美女と言っても過言ではないだろう。

果実が落ちる前の最も熟した時のような―――美しさの頂点にあった。

エマはその美しい顔で淡々と語った。

「わらわは、ノルマンディーよりこのイングランドに嫁(とつ)いで以来‥ お前の妻であったマーガレット伯爵夫人と親しく交流しておったのじゃ。 その彼女が数ヶ月前に死んだと昨日聞かされ、大いなる驚きと深い悲しみの中におる。 今年の新年の祝宴(しゅくえん)では、あれほど元気であったマーガレットがなぜ死んでしまったのじゃろう‥? 夫となったお前が、彼女を殺したという噂も聞き及(およ)んでおるが―――? 」

「そんな‥ 滅相(めっそう)もございません。 わたくしが、愛する妻を殺すなど、絶対にあり得ぬ事! どうか、よくお調べくださいませ 」

途端にエマは表情を険しくさせた。

「このわらわにそのようなウソが通用するとでも思うたか? 調べはもうとっくについておるのじゃ! お前がマーガレットと結婚する前に、妻としておった商家の女も結婚してすぐに死んだそうじゃのォ‥ そしてそのお陰で、お前は莫大な財産を得たと聞く。 それはおかしゅうないか? 」

元王妃が言っているのは状況証拠に過ぎない。おそらくは、父親ほども年上の義理の息子が、義父に財産を盗まれたとして、前妻クリスティーナの不審死も含めて調べ上げ、エマに泣き付いたのであろう。だが、毒の事が判ろうはずはなかった。医者がはっきり病死と診断したのだ。それを覆(くつがえ)す術(すべ)はないはずである。

エマは忌々(いまいま)しげに鼻を鳴らした。

「ふん‥ 何が愛する妻じゃ! 伯爵夫人とお前は、親子どころか、祖母ほども歳が違うのじゃぞ。 お前のような若い男が、そのような老女に恋をするワケがなかろう 」

しかし、事態を理解しているゴドウィンは、そんな言葉にもいっさい動じる事はなかった。

「いいえ‥ 愛の形は様々です。 どなたにも好き嫌いがあるように‥ それはわたくしの好みというものでございます。 わたくしは伯爵夫人の気品と知性に恋をしたのです。 白髪やしわなどは、その障害にはなりませんでした。 むしろ、愛(いと)おしいほどでございます 」

のらりくらりとウソをつき続けるゴドウィンに、エマの苛立ちはますます膨(ふく)れ上がっていった。

「ええい‥ ああ言えばこう言う。 言い訳がましい下郎(げろう)じゃ! お前がマーガレットを殺したに違いない。 お前には死刑を命じる‼ 」

はじめから怒りに支配されていたエマは容赦(ようしゃ)がなかった。

だが、ゴドウィンは元王妃に堂々と不満を訴えた。

「ご無体な‥! いったい何の証拠があって、そのような恐ろしい事を申されるのです? 」

「うるさい! 証拠など不要じゃ! 王妃であるわらわの言葉がすべてである。 誰ぞ、この者を引っ立てい! 」

エマ王太后(おうたいごう)の大きな声に、広間は一瞬静まり返った。

だが、すぐには誰も動こうとはしなかった。

しばらくすると、広間に誰かの忍び笑いが広がっていった。

笑っていたのは、ゴドウィンである。

「まったく‥ 困った事を申されるお方ですなァ‥‥ 」

「なにィ―――!? 」

「アナタ様は、ご自分がいまだにそれほどのお力をお持ちだと‥ 本気でお考えなのですか? 」

ゴドウィンの不敬(ふけい)な言葉が宮廷に響いた。