92

1027年 デンマーク王国・ロスキレ宮殿

イングランド、デンマーク、ノルウェー、さらにはスウェーデンの一部までをも支配下に置いたクヌート大王は、その北海帝国の中心であるデンマーク王国の首都・ロスキレにいた。

この年の復活祭―――3月26日に、ローマのセントピエトロ寺院で催(もよお)された神聖ローマ帝国(現在のドイツ、オーストリア、チェコ、イタリアの北部など)の皇帝・コンラート2世の戴冠式(たいかんしき)に出席した彼は、その長旅からようやく帰還するや、今度は自領イングランドへ向かうための準備に取り掛かっていた。

そんな慌ただしい中、クヌート大王は腹違いの妹エストリドを王宮へと呼び付けたのだ。

初夏の熱気が忍び寄る広間の玉座から、クヌートは無表情で立つ妹に語り掛けた。

「久しぶりだな! 」

「‥‥‥ 」

エストリドは、返事をする事なく虚(うつ)ろな目で兄を見詰めていた。

クヌートはそれに構わず、話を続けた。

「ウルフ伯がスウェーデンの傭兵(ハスカール)に殺されてから、はや半年が過ぎようとしている。 そこで、そろそろお前にも新しい夫を見つけねばと思ってな 」

「‥‥‥ 」

「これは貴族の習いじゃ。 ウルフの事は忘れて、先に進む事を考えねば‥‥」

「フフフフフフ‥ 」

ようやくエストリドが兄の言葉に反応した。

「アナタがそれを言いますか‥? 」

憎々しげな笑みとともに、彼女はそうつぶやいた。

「な‥ なんだと‥? 」

「アナタが殺したんでしょう!? あたしの夫であったウルフを‥ アナタの幼い頃からの親友であったウルフを‥ アナタが最も信頼していた部下のウルフを―――殺したのはアナタじゃないの! 」

妹のトゲトゲしい物言いに、クヌートも鼻白んだ。

「な‥ 何を言うか。 ウルフを殺したのはスウェーデンの傭兵(ハスカール)が――― 」

「ええ‥ 傭兵(ハスカール)でしょうよ。 アナタが雇った―――いえ、アナタの命令でゴドウィン伯爵が雇った傭兵(ハスカール)よ! それくらい、判らないとでも思ってらっしゃったの? 」

「ムムムム‥‥‥ 」

激しく責め立てるエストリドに、今度はクヌートが黙り込んでしまった。

「お兄様だって、あたしがどれだけウルフの事が好きだったか、ご存じだったはずよ。 幼い頃からずっとずっと憧れていて‥ でも、お父様の命令で、わたしは15歳になるとフセヴォロド(=キエフ大公国王子でヴォルィーニ公)と結婚しなければならなかった。 その時、どれほどあたしが悲しかったか‥‥ 」

「‥‥‥ 」

「幸(さいわ)いにも、その夫が一年も経(た)たずに死んでくれたから、あたしはふたたびこのデンマークに戻ってくる事ができたの 」

「フン‥ 前夫の死を『幸(さいわ)い』とまで申すか―――? 」

「はい‥ それは、わたしにとって『幸運』だったから。 すごくうれしかった! そして、そんなあたしの気持ちを察してくださったハーラルお兄様は、ウルフ伯にわたしとの結婚を命じてくださったの。 そのお陰で、わたしはやっと愛する人と一緒になれた。 かわいい2人の子供にも恵まれ、最高に幸せだったのに‥‥‥ 」

「だから、何だ‥? 」

エストリドはクヌートを鋭く睨み付けた。

「クヌートお兄様は、その幸せをわたしから奪った。 わたしの人生をメチャクチャに壊したの。 この恨み、生涯忘れるものではございません 」

「うるさい! 」

クヌートは坐った目で、エストリドを怒鳴った。

「わたしはこの北海帝国の大王だぞ! 誰を殺そうと、誰と妹を結婚させようと、すべてわたしの自由だ。 なにを、女の分際で―――妹のクセに、国王であるこの兄に口答えしておるのだ。 我が命(めい)に背(そむ)くつもりか? だったら、お前も死ぬがいい。 お前と2人の息子を処刑してやろう 」

「ああ、そう‥ そうやって開き直るつもりね 」

「貴族の女は男の―――政治の道具に過ぎん。 お前達はそのために生まれてきたのだ 」

普段は物静かなエストリドだが、今日は打って変わって、激しく兄を罵(ののし)った。夫が惨殺(ざんさつ)されたのである。それも当然であろう。

「冗談じゃないわ! なにが、北海帝国よ! 何が大王よ! 笑わせないで! 」

「ナ‥ ナニィ‥!? 」

「こんな国―――北の果ての貧しくて、薄汚い強盗国家じゃない! お兄様はただの侵略者よ! 本当は、ご自身だってそう思ってらっしゃるんでしょう!? 」

「‥‥‥ 」

「ローマでの戴冠式(たいかんしき)で、教皇様からローマ皇帝と同等の扱いをされたって‥ ずいぶんと有頂天になってらっしゃったみたいだけど‥ それこそが、ローマ皇帝よりも自分が格下だって認めている証拠よ。 だって、この国が本当の大国なら、そんな事は当たり前なんだから♡ 」

「クククク‥ 」

「ハーラルお兄様を殺したのだって、アナタなんでしょ!? そんな血に塗(まみ)れた薄汚い王冠が、いつまで続くとお考え? アナタは今が頂点! これからはズルズルと滑り落ちていくに違いないわ。 ウルフを失ったこの国に、未来なんてあろうはずがないもの 」

「こ‥ このォ‥! それ以上の無礼は、たとえ妹とて許さぬぞ 」

両者は睨(にら)み合ったまま、しばし沈黙した。

やがて口を開いたのは、エストリドの方であった。

「いいわ‥ 結婚して上げる。 それで、わたしの3度目の結婚相手は誰ですの? 」

あっさりと折れた妹にクヌートは拍子抜けした。

「‥‥‥フランスはノルマンディー公爵の弟―――ファレーズ伯、ロバート伯爵だ 」

「ふ~~~ん‥ ロバート伯爵‥!? 」

「よいな。 黙って、この兄の命令に従うのだ 」

エストリドは薄笑いを浮かべて、クヌートの顔を覗(のぞ)き込んだ。

「お兄様は、お忘れになっておられるのかも知れませんけど‥ わたしは『誇り高きシグリッド』の娘ですのよ 」

「‥‥‥! 」

「この復讐、かならずや果たしてみせますから‥ どうか、お覚悟ください♡ 」

妹のその冷酷な微笑に、歴戦の勇者であるクヌートも一瞬背筋が凍ったかのように感じた。

× × × × ×

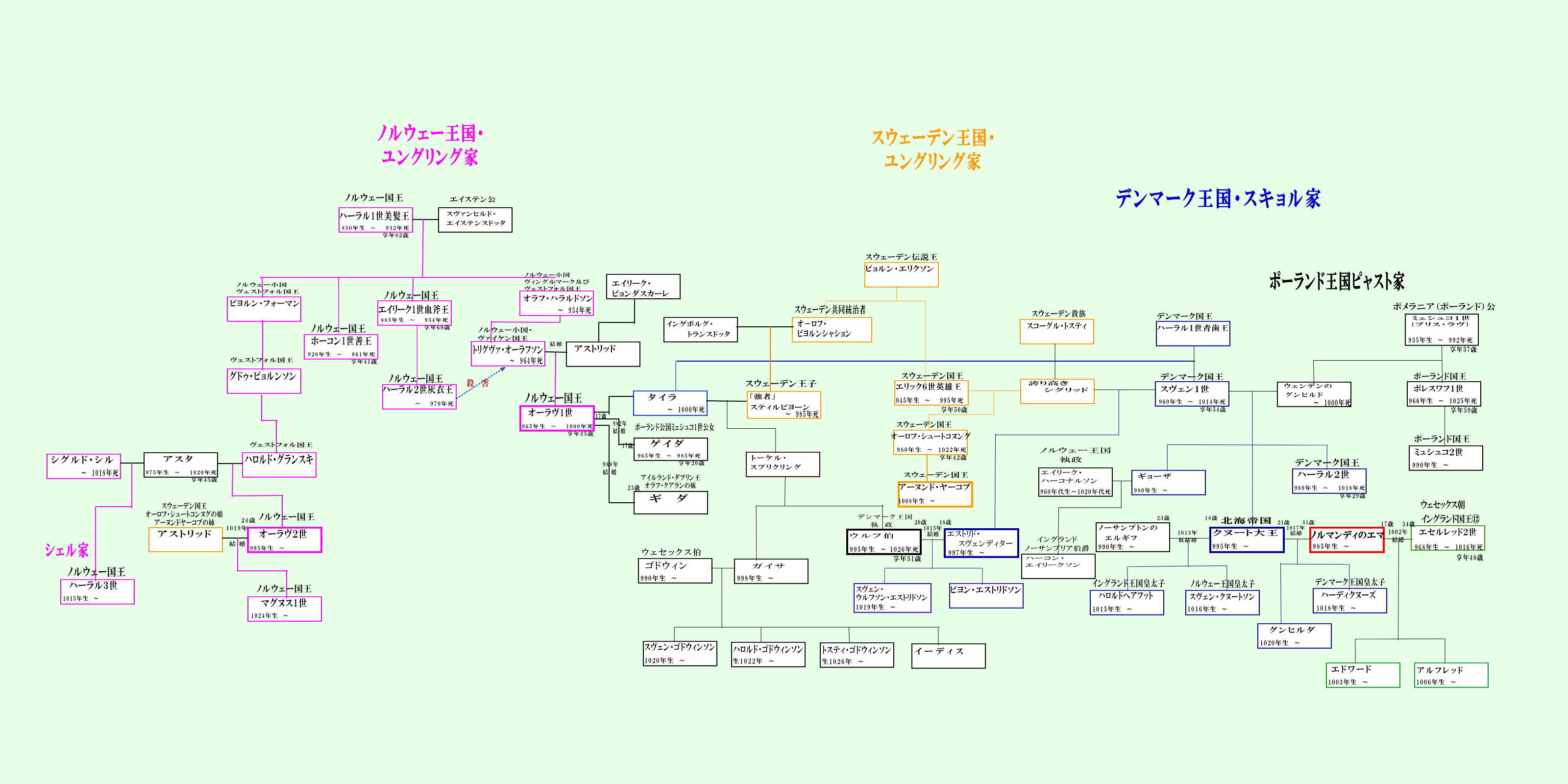

クヌートとエストリドの父、スヴェン1世デンマーク国王は、二度結婚していた。

1度目はポーランド公ミェシュコ1世の娘、グンヒルドであり、彼女がクヌートとハーラル2世の母である。

そのグンヒルドとは995年頃から別居状態となり、やがて彼はスウェーデン国王の未亡人シグリッドと二度目の結婚をする。このシグリッドがエストリドの母なのである。

シグリッドも、スヴェンとの結婚が二度目であった。

彼女の1度目の結婚相手は、スウェーデン国王のエリック6世であり、皇太子となるオーロフ・シュートコヌングを産んだ。

だが、夫エリック6世が995年に亡くなると、彼女は周辺国の国王や貴族達から盛んに求婚されるようになる。それほどまでに、この未亡人は魅力的であったのだ。

特に熱心だったのが、ノルウェー国王であったオーラヴ1世であった。

デンマーク王家とポーランド、スウェーデン、ノルウェー王王家系図(図をクリックすると拡大します)

イングランド王国・ノルマンディー公国・フランス各王家も含む全体家系図は コチラ をクリック!

2番目の妻ギダを亡くしていた彼は、シグリッドを3番目の妻にしようと考えたのだ。

だがシグリッドは、幼い頃に奴隷にまで身をやつしたオーラヴ1世が気に入らなかった。そこで、彼がキリスト教徒である事を理由に結婚を断ったのだ。北欧神話の主神オーディーンを信じない者とは結婚できない―――と伝えた。

面と向かって拒絶されたオーラヴ1世は、かわいさ余って憎さが100倍、思わず彼女の頬(ほお)を手袋で叩いてしまったのである。

この屈辱的行為に、シグリッドは尋常(じんじょう)でないほどに腹を立てた。

男達の傲慢(ごうまん)さ、身勝手さ、しつこさが許せなくなってしまったのだ。

怒り狂った彼女はオーラヴ1世と同様、シグリッドに執拗(しつよう)に言い寄る男達全員を自宅に呼び寄せ、彼らの家臣達と共に広間に閉じ込めると、屋敷に火を放ったのである。彼らは全員焼死した。

しかし、オーラヴ1世だけはこの招待に応じなかったため、彼女の恐ろしい所業(しょぎょう)から難を逃れる事ができたのだ。

オーラヴ1世を取り逃がした事で腹の虫が治まらぬシグリッドは、オーラヴ1世に当てつけるかのように、ノルウェーに敵対するデンマークの国王スヴェン1世と結婚した。彼は、彼女が結婚しないと言ったキリスト教徒であった。

この行為に、オーラヴ1世の自尊心は大きく傷つけられる。そして、その怒りの矛先(ほこさき)はスヴェン1世へと向けられたのであった。

一方、それでも怒りを静められないシグリッドは、新しい夫―――デンマーク国王スヴェン1世と実の息子―――スウェーデン国王となったオーロフ・シュートコヌングを焚(た)きつけて、ノルウェーとの戦争の準備をさせた。

やがて両者は戦争となり、オーラヴ1世は『スヴォルドの海戦』でデンマーク・スウェーデンの連合軍に破れ、戦死してしまうのである。

もちろん、戦死したのはノルウェー王だけではない。この戦争で多くの兵士が死んでいった。

その発端となったのは、シグリッドが頬を叩かれたという些細(ささい)な事から始まっていた。

シグリッドは一度怒らせると、その怒りを抑え込む事ができず、周囲を業火で焼き尽くしてしまうまでトコトン戦う烈女なのだ。

この過激な行動から、彼女は『誇り高き(または、高慢な)シグリッド』とあだ名されていた。

エストリドは、自分にもその母親の血が流れているという事を、義兄クヌートに思い出させたかったのである。

× × × × ×

洗濯したての直垂(ひたたれ)と袴(はかま)を身につけた頼純は、緊張した面持ちで、新造されたファレーズの下町を歩いていた。

革なめし職人フルベールの屋敷へと向かっていたのだ。

彼の屋敷で、式の衣装の用意をしているサミーラを迎えに行くためだった。

そんな頼純の後ろには、町民達がゾロゾロとついてきていた。子供達はワケも判らず周りを走り回っている。

そんな彼らを頼純は時々振り返って睨(にら)んだが、町民達はニヤニヤするばかりで、ひるむ様子がまったくなかった。

それももっともな事である。

これから、この街の勇者である『テュロルドのヨリ様』が結婚式を行うのだ。娯楽に飢えた人々が、この一大イベントを見逃そうはずがない。

ようやく頼純は、あの大火にも焼け残ったフルベールの屋敷へと到着した。そして、閉ざされた扉の前で大きな声を張り上げたのだ。

「ごめん! 藤原頼純がサミーラ殿を貰(もら)い受けに参(まい)った。 サミーラ殿のご準備はいかがか? お返事あれ 」

いささか改まった口調であった。頼純は恥ずかしさに顔が真っ赤になっている。

こうした儀式は、サミーラの国の婚姻(こんいん)を真似たものだった。

サミーラは遠慮していたが、エルレヴァがどうしても彼女の憧(あこが)れの結婚式をやりたいと主張したのだ。

ただし、これは彼(か)の地の庶民の結婚式のやり方である。

彼女はガズナ国に滅ぼされたサーマーン国の王女―――皇太子マンスール3世の娘であった。

世が世なら、十数人の奴隷に担がれた絢爛(けんらん)たる輿(こし)に迎えられ、何百人もの家臣を引き連れて、嫁ぎ先の王宮へと向かった事であろう。

だが、幼いうちに敵国に捕らえられ、奴隷として売られてしまったサミーラは、こうした庶民の結婚式しか知らなかったのである。

「『貰い受ける』ですって! 素直に、結婚してくださいってお願いしなさいよ 」

扉の向こうから聞こえてきたのは、エルレヴァの叱責(しっせき)であった。

野次馬達からは、『勇者様‥ しっかりお願いしろ! 』などと声が飛ぶ。

「あ―――あ‥ じゃ‥ じゃあ、結婚してください‥ 」

「『じゃあ』って何よ、『じゃあ』って! もっと、ちゃんと――― 」

「そのお申し込み‥ 喜んでお受けちます 」

文句を言うエルレヴァの声にかぶせるように、サミーラの返事が響いた。

次の瞬間、頼純を取り囲んだ町民達が『ワ―――ア! 』と歓喜の声を上げる。

頼純もホッとした。これで一仕事終わったと安堵(あんど)したのである。いつの世も、結婚式は男にとって重圧の掛かる儀式である。

「お待たせいたしました‥ 」

扉が開かれると、中からエルレヴァに手を引かれたサミーラが登場した。

花嫁は純白の薄絹(うすぎぬ)を全身に何枚も重ねたチャドル姿であった。そこにネックレスなど金のアクセサリーがちりばめられている。頭から被ったヒジャブは、いつもなら目だけしか見えていないのだが、今日は顔を覆う布も透けているため、人々ははじめて彼女の顔を見る事ができた。

そのあまりの美しさに、周囲からは溜め息が漏れた。

頼純などは、しばらくの間、口をポカンと開けたまま、その姿を見詰め続けるほどであった。

薄絹(うすぎぬ)は、エルレヴァが自分の結婚式用に買い求めていた物だった。それを親友の結婚衣装のために献上したのだ。アクセサリーもほとんどがエルレヴァの物である。

エルレヴァとサミーラは、その高価な生地を使って2日間でこの純白の衣装を縫い上げたのである。

エルレヴァに手を取られたサミーラは、頼純の先導で『領主の館(メヌア)』へと向かった。

サミーラの美しさも手伝って、後を追う野次馬の数はさらに増えている。

『領主の館(メヌア)』では、これから二人の結婚の儀式と祝宴が開かれる予定である。館(やかた)は解放され、街の誰でもが参加する事ができた。

これは異教徒同士の婚姻(こんいん)である。

本来ならば、このような式に眉を顰(ひそ)める者は多く、あからさまに侮蔑(ぶべつ)の言葉を投げ掛ける者もいただろう。

だが、頼純達の場合は違った。誰からも好かれる人気者なので、街中の人々が祝福に駆けつけてくれたのだ。

中央広場にさしかかると、教会の入り口に立ったエイマール司教らが、頼純達一行に向かって十字をきり、神の祝福を祈ってくれた。

キリスト教会関係者としては、さすがにこの結婚を承認するわけにはいかず、祝賀会に参加する事も控えたのである。

ただ、エイマール司教個人は、頼純に好感を持っており、この街に必要な人物であると信じていたのだ。

一行は『領主の館(メヌア)』に着くと、そのまま広間へと進んだ。

広間には、ロベール伯爵をはじめ、ピエトロ、フィリッポらイタリア人傭兵(ようへい)達や、ゴドウィン、グラン・レイら『カラス団(コルブー)』の面々、エルリュインら伯爵親衛隊らもすでに入場していた。ティボーやその兄エルキュール、シュザンヌらの顔もあった。

頼純とサミーラが最前列に進み出ると、本日の媒酌人(ばいしゃくにん)であるロレンツォが高らかに声を上げた。

「本日、めでたき日を迎えられたお二人よ‥ あなた方は、これから互いに助け合い、子孫を作り、彼らを育て、死が2人を別つ時まで愛し合うと誓いますか? 」

「はい‥ 誓います 」

「誓います。 生涯、夫に尽くします 」

キリスト教っぽい言葉であったが、頼純とサミーラはそれを誓い合った。

エルレヴァはロベール伯爵の傍らに立ち、手を握り合っている。そのうっとりとした目は、自分達の結婚式を思い浮かべているのかも知れなかった。

ヴェネツィアの大商人ロレンツォは、続いて広間をゆっくりと見渡した。

「この場にお集まりの皆様‥ そして、館の外で2人を祝福に訪れた多くの皆様方―――彼らは皆様の前で誓い合いました。 皆様が証人です。 いだく神はそれぞれ違えども――― 」

その時、ロレンツォの声を遮(さえぎ)るように

「うう‥ うううう‥ 」

という呻(うめ)き声が聞こえた。

エルレヴァが大きなお腹を押さえて、床に崩れ落ちたのだ。

「う‥ 産まれる‥ あ‥ 赤ちゃんが――― 」

ざわめく人混みをかき分けて、シュザンヌが近づいた。

「どいて! そこ開ける! 」

シュザンヌは床に倒れたエルレヴァを抱きかかえると、手首から脈を取った。

「大丈夫ね。 ただ、もう破水してるようだわ 」

彼女はエルレヴァのガウンのすそを持ち上げると、中を覗き込んだ。

「ああ‥ もう、頭が出てきている。 ここで産むしかないか‥ 」

「そ‥ そんな‥ だ‥ 大丈夫ですか‥? 」

震える声で尋(たず)ねるロベールを無視して、シュザンヌはその場の全員に告げた。

「はいはい‥ 結婚式はこれで終わり! 男達は、ここからでていって! 早く出ていく! 」

男達が広間からゾロゾロと引き上げると、出産経験のある女だけが手伝いとして残された。

シュザンヌはエルレヴァの顔を覗き込むと

「いきんで! 赤ちゃんを出すの! 」

「ううう‥ いいいいい‥ 」

苦しむエルレヴァの手を花嫁のサミーラが握った。

「頑張って! ちっかり! 」

厨房ではパーティの準備を取りやめ、お湯を沸かしたり、たくさんの布を用意したりと、大わらわである。

「オギャア、オギャア、オギャア‥ 」

やがて、元気のいい赤ちゃんの泣き声が『領主の館(メヌア)』中に響いた。

頼純達の結婚式を見ようと集まっていた町民達は、期せずして領主様のご子息ご生誕に立ち会い、さらなる喜びの歓声を上げた。

たくさんの祝福を受けて誕生した男の赤ちゃんは、ギヨーム―――英語ではウィリアム―――と名付けられた。

× × × × ×

ノルマンディー公国の公都、ルーアン城ではリシャール3世ノルマンディー大公らがロベール伯爵の婚姻について協議していた。

家宰(セネシャル)であるオズバーン伯爵が報告する。

「教皇ヨハネス19世猊下(げいか)は―――それほどまでに才覚のある女性であり、二人がそんなに愛し合っているのなら、ノルマンディー大公、およびフランス国王両者の推挙を条件に、ロベール伯爵と平民の娘エルレヴァとの婚姻を承認するにやぶさかではない。 ただし、貴族と平民の婚姻は前例がないため、エルレヴァは一端ブルターニュ公爵の養女となり、その上で嫁ぐとよいであろう―――との事です 」

「おお‥ これは素晴らしい! アデル、お前が国王陛下に口添(くちぞ)えしてくれたお陰だ。 ありがとう 」

「いいえ、どういたしまして♡ 」

かわいらしい公妃は、夫の役に立てた事が嬉しかったのか、ニコニコと微笑(ほほえ)んでいる。

その時、侍従(じじゅう)が広間に響き渡る声で来客を告げた。

「北海帝国クヌート大王がご名代(みょうだい)―――ウェセックス伯ゴドウィン殿がお越しになられました 」

恭(うやうや)しく御前に通されたゴドウィンは、挨拶もそこそこに用件を切り出した。

「本日は‥ 弟君(おとうとぎみ)ロバート伯爵様と、クヌート大王様の妹君(いもうとぎみ)エストリド様とのご縁談をもって参上いたしました。 」

ゴドウィンは不気味な笑顔でリシャール3世を見詰めた。

このゴドウィンこそが、後にイングランド王室を乗っ取り、次男ハロルドを国王にする男である。

そして、そのハロルド王とイングランド国王の座を賭けて、『ヘイスティングス』で戦う相手が―――この日産まれたロベール伯爵の子・ギヨームなのであった。