35

1026年 ルーアン城・広間(2)

× × × × ×

(今回はケルト民族を中心としたヨーロッパの興亡史です。今回も少々長い解説となっております )

紀元前6世紀頃、ローマ人が住むイタリア半島とギリシャ人が住むギリシャ諸島、およびゲルマン人が住むスカンジナビア半島をのぞく、広大なヨーロッパ大陸はケルト人と呼ばれる民族によって支配されていた。

彼らケルト人がどこから来たのか―――それ以前の彼らの歴史についてはほとんど判っていない。

彼らの一部は、アルプス山脈にも住み着き、さらに南下してギリシャやローマの社会にも迫っていた。

ケルト人は、ギリシャやローマの文献(ぶんけん)に描(えが)かれているような野蛮人ではなく、ハルシュタット文化やラ・テーヌ文化など高い文明を興(おこ)した民族であった。

『ハロウィン』は、このケルトの民が秋の収穫を祝う行事として始まったモノである。

だが、紀元前1世紀中頃、ケルトの民は突如ヨーロッパ大陸から駆逐(くちく)されてしまう。

共和制ローマのガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)がガリア戦争を起こした結果であった。

1150年間にも及ぶ古代ローマの長い長い歴史は、王政ローマ、共和制ローマ、帝制ローマの三つに分類される。

その共和制ローマを終焉(しゅうえん)へと向かわせたのが、このカエサルであり、ガリア戦争であった。

紀元前58年、属州(ぞくしゅう)ガリアの総督(そうとく)であったカエサルは、ローマの領土拡大のため、ガリア人(ガリアに住むケルト人)と戦争を起こしたのだ。

彼は自(みずか)ら軍を率い、8年間にも渡ってガリア人と戦い続けた。

そしてこの戦争は、カエサル率(ひき)いるローマ軍の勝利となる。

戦いに敗れたガリア人は多くの民を失い、生き延びた者達はローマに服従するか、ブリテン島(イングランド)へ逃げ込むしか方法はなかった。

カエサルの勝利は、共和制ローマの領土を何倍にも拡大させただけでなく、彼自身にも、莫大な富と勇猛な軍団、そしてローマ市民からの絶大な支持をもたらした。

彼が手に入れた強大な力を恐れたローマの元老院(げんろういん)は、彼と彼の軍団が属州(ぞくしゅう)からローマ国内へ進入する事を禁じたのだ。

だが、カエサルはこの命令に背(そむ)き、彼の軍団をローマ本国との境界線である『ルビコン川』に進め、これを渡らせたのだった。この時にカエサルが放った言葉が「賽(さい)は投げられた」である。―――重大な一線を越え、もはや後戻りできないという意味である。

その後も、カエサルと元老院の対立は続き、「ブルータス、お前もか」の言葉(シェークスピアが書いた台詞(せりふ)であるが―――)を残し、彼は暗殺されたのだった。そしてこの暗殺事件が、ローマを共和制から帝制へと導(みちび)いていくのである。

ケルト人達はヨーロッパ大陸から海を隔てたグレートブリテン島やアイルランド島にも多く定住していた。

帝政ローマ時代になってもケルト人の討伐は続き、紀元1世紀にはついに、グレートブリテン島の南側半分が攻略され、彼らもローマ人に支配されるようになる。

このグレートブリテン島に住むケルト人達の事をブリトン人といった。ブリトンはブリティッシュ(=British)の語源である。

そして、ローマ帝国によって支配されたこの地域――属州『ブリタンニア』が後に『イングランド』の原型となるのであった。

ケルト人居住地域(緑)とローマ属州(黄)

ヨーロッパの大陸側で生き残ったケルト人達は、支配者であるローマ人達との間に子供を儲け、ガロ(ガリア)・ローマ人となった。

その後、5世紀に西ローマ帝国が崩壊すると、今度はゲルマン人達がヨーロッパを征服し、ガロ・ローマ人はさらにゲルマン人との混血を産んでいく。

彼らがフランク王国の母体となる人種―――フランス人の源流なのである。そして彼らは、ケルトの文化を忘れていくのであった。

同じ頃、ローマ人がいなくなったグレートブリテン島の南側半分(イングランド)には、ゲルマン民族であるアングル族やサクソン族らが襲来し、さらにケルト人社会を破壊していった。

この侵略に頑強に抵抗したのが、グレートブリテン島中西部のウェールズであった。

円卓の騎士で有名な『アーサー王』は、6世紀初頭、このサクソン人達と戦ったウェールズのブリトン王であるといわれている。

結果、彼らはアングロ人サクソン人を退(しりぞ)けたのであった。

一方で、グレートブリテン島西南端であるコーンウォール地方のケルト人達は、アングロサクソンの侵攻に抗(こう)しきれず、大量の人々が対岸のヨーロッパ大陸コタンタン半島へと逃げ延びた。

この侵略により、さらに縮小したケルト人社会は、いまだ踏み荒らされていないアイルランドとグレートブリテン島北側半分(スコットランド)、抵抗したウェールズ、北部ヨーロッパへ移住したコーンウォール人のみとなってしまった。

ヨーロッパ大陸北部のコタンタン半島へと渡ったコーンウォール人達は、アルモリカ地方(セーヌ川とロワール川とに挟まれた地域。後のノルマンディー公国を多く含む)全体に広がり、ケルト人社会を形成していった。彼らは巨大化するゲルマン人国家―――西ゴート王国やフランク王国に屈する事なく、独立を保ち続けたのである。

コーンウォールとブルターニュ(11世紀頃)

9世紀にはそれまでの部族国家を統合して、ブルターニュ王国を建国した。ブルターニュとは『ブルトン人の土地』という意味である。

10世紀前後には、バイキングの激しい攻撃を受ける事になったが、ブルターニュ王国はけっして怯(ひる)まず、逆に盗賊団を駆逐(くちく)したのだった。

だが、将来にわたって単独でバイキングと闘う事は困難だと考えたブルターニュ王アラン2世は、西フランク王国からの軍事援助を受けるため、国王ルイ4世に忠誠を誓い、独立王国から西フランク王国内の一公国―――ブルターニュ公国となったのである。

とはいえ、彼らはその後も長く、西フランク王国、フランス王国の文化を受け入れず、固有の言語、習慣を持ち続けた。彼らはケルトの言葉を守り、祖国ブリテン島の歴史を捨てなかったのだ。

それは、バイキングであるディーン人(デンマーク人)が、ノルマンディー公国を建てた時、母国語である古ノルド語をあっさりと捨て、フランス語に切り替えたのとは対照的である。

そのブルターニュ公国は、ノルマンディー公国の隣に位置していた。

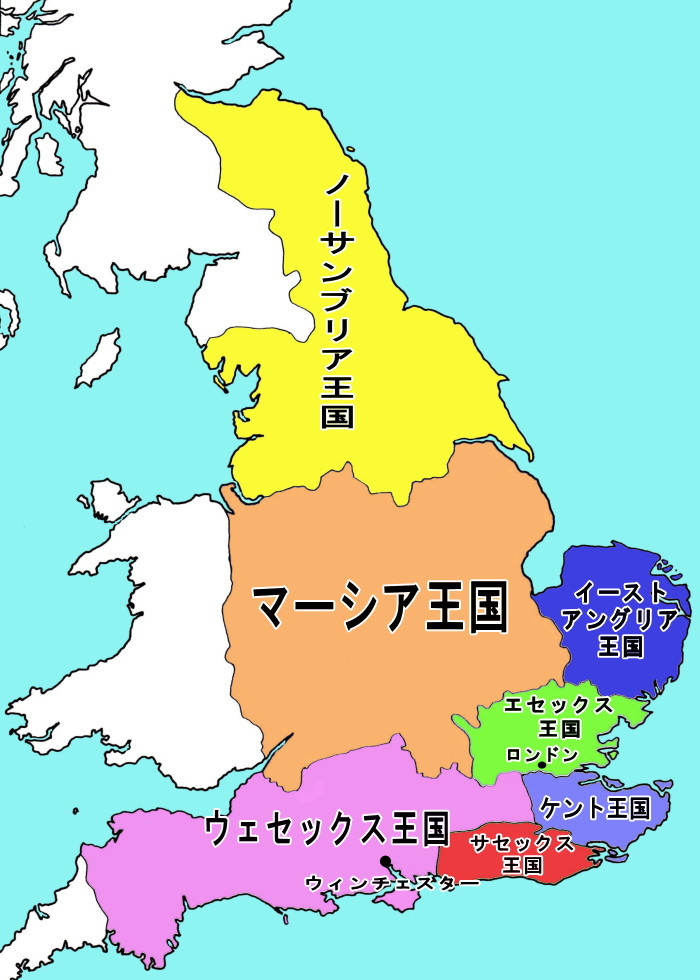

一方、グレートブリテン島の南側半分を征服したアングル人、サクソン人達は、各部族ごとにいくつもの小国家を建国した。イングランドとは、『アングル人の土地』という言葉が語源である。

それらの国々は、7世紀頃に7つの王国によって収斂(しゅうれん)される―――七王国(ヘプターキー)である。

七王国の版図

9世紀になると、今度はその七王国(ヘプターキー)がバイキングであるディーン人(デンマーク人)達によって攻撃されるようになる。

ディーン人はアングロサクソン人と故郷を同じくする民族である。

大量に押し寄せる同族の強盗団に、七王国(ヘプターキー)はウェセックス王国を除く、ほとんどの王国が陥落(かんらく)させられてしまうのだった。

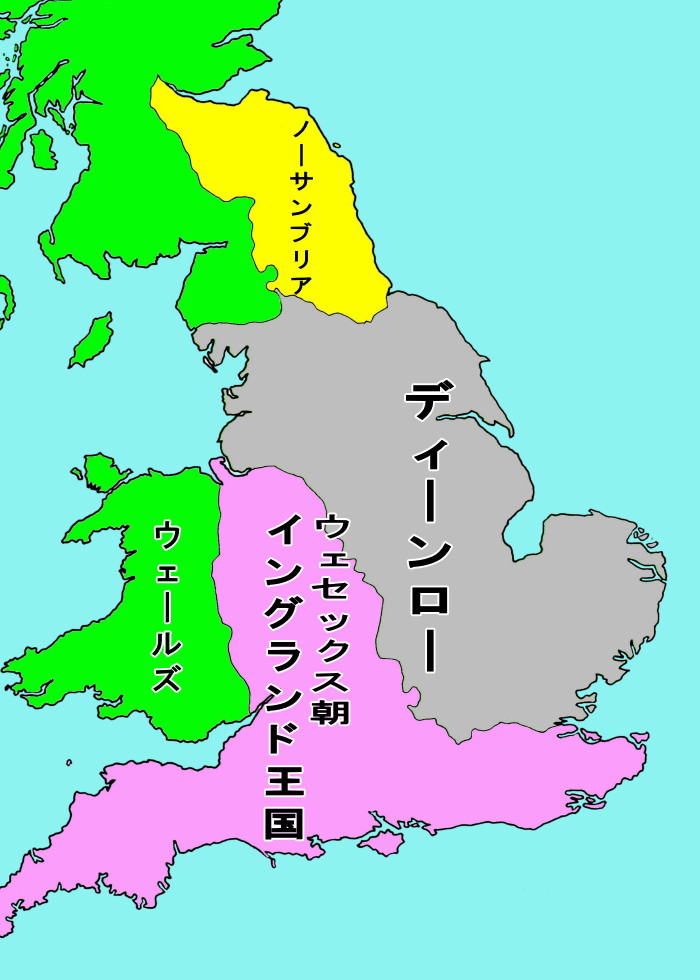

最後の砦(とりで)となったウェセックス王国(ウエストサクソンがなまったモノ)は、アルフレッド大王の活躍により、ディーン人を彼らの領土から追い払い、イングランド東北部の『ディーンロウ』にとどめる事に成功する。

アルフレッドがバイキングの土地として認めた『ディーンロウ』は、イングランド全土の半分に近い広大な領域であった。だが、ウェセックス王国を死守し、イングランド全体を征服されなかったという功績により、彼はアングロサクソンの民を統一し、イングランド王国の基礎を築く事になる。

ディーンロウに住み着いたバイキング達も、やがて農民化していき、イングランド王国の支配下に置かれていった。

イングランド王国とディーンロー(デンマーク人居住区)

ところが、10世紀後半、再びディーン人がイングランドを攻撃してきた。今度はバイキングではなく、デンマーク王国の国軍である。

何度もイングランドに攻め込んだデンマーク国王スヴェン1世は、ウェセックス朝イングランド王であるエセルレッド2世をギリギリまで追い詰めたのだった。

だが、彼は志(こころざし)半ばで急死してしまい、その意志は次男クヌートに託(たく)される事となる。

そして1016年、イングランド王国はついにデンマーク王国クヌート王子によって征服されるのであった。

× × × × ×

祝宴(しゅくえん)の二日目、ルーアン城に緊張が走った。

呼び出し係の給仕(きゅうじ)が、高らかに声を上げた。

「グンノール公太妃(こうたいひ)殿下様‥ イングランド王子エドゥアール様、アルフレド様のおなァりィ~~~い! 」

ノルマンディー公家最長老であるグンノールが、修道士姿のエドゥアール(英=エドワード)とアルフレド(英=アルフレッド)に手を引かれて広間に入場してきた。

「なんと、まあ‥ これは―――! 」

グンノールは広間中央に鎮座(ちんざ)するドラゴンの頭を見て、驚きの声を上げた。

「す‥ すごい‥ 大きい‥! 」

「ほ‥ 本物のドラゴンだ‥! 」

エドゥアールとアルフレドも驚きを隠せない。彼らは従兄(いとこ)であるリシャール大公に声を掛けた。

「ご高齢(こうれい)のお祖母(ばあ)様を驚かせぬよう‥ 我々が何度も何度も、大きくて恐ろしい姿形(すがたかたち)をしておりますと申し上げておりましたが‥ その我々が驚くほどに巨大な頭ですね

」

「本当に‥ 恐ろしくなるほどの邪悪なる顔! お祖母(ばあ)様、お加減はいかがでしょうか? 」

「何のこれしき! 冥土(めいど)の土産(みやげ)によいモノを見せてもろうたわ。 カッカッカッカ‥ 」

今年76歳になるグンノールは、気丈(きじょう)にも高笑いを上げた。

彼女は、この当時としてはたいへんな長生きである。

クレポン伯の公女であった彼女は、13歳でノルマンディー公爵・リシャール1世の側妾(そばめ=愛人)となり、39歳で彼の正式な公妃となった。その長い年月、ずっと政治の中枢にい続けた女性なのである。驚きはすれど、これしきの事で動じる事などなかった。

むしろ、グンノールの孫であるイングランド王子エドゥアールの方がショックを受けたようであった。

彼は何度も何度も胸元で十字を切り、神の御名(みな)をつぶやいていた。

彼の肌は雪のように白かった。先天性白皮症(アルビノ)なのである。23歳でありながら、体は細く、病弱そうに見えた。黒い修道服と頭巾(ドミノ)がより一層彼の肌を白く見せ、その薄幸(はっこう)そうな風貌(ふうぼう)は、彼が長生きできそうにない事を物語っていた。

一方、弟のアルフレドは色も浅黒く、ポッチャリとした健康優良児である。

彼らは、ルーアン修道院の修道僧であった。

二人はイングランドの王子ではあったが、王位継承権を持っていなかったのだ。

彼らの父、イングランド王エセルレッド2世はデンマーク王国との戦闘中、不慮(ふりょ)の病(やまい)で亡くなっていた。

そして、イングランド王国は戦争に敗れ、デンマーク王国に征服されてしまったのだ。

エドゥアールらの母であり、グンノールの娘であるエンマは、デンマーク王子で新イングランド国王となったクヌート1世と結婚し、息子ハーディクヌーズをもうけていた。

そのハーディクヌーズが王位継承権を持っているのである。

エドゥアール、アルフレドの兄弟は、イングランド王国の王位を簒奪(さんだつ)する意志がない事を表明するために、僧侶(そうりょ)となるしかなかったのである。

もし、彼らがそうしなければ、イングランド王クヌートは彼らに暗殺者を送ったであろう。いや、それを口実にノルマンディーに攻め込む可能性さえあったのである。

リシャール3世が二人に声を掛けた。

「まあまあ、お二人とも‥ まずは、坐ってお話しをいたしませぬか? 」

その声に我に返ったエドゥアール、アルフレド兄弟は慌ててリシャールの前に進み出た。

「こ‥ これは失礼いたしました。 ご挨拶(あいさつ)もせずにご無礼申し上げました」

「リシャール大公殿下、ご無沙汰(ごぶさた)をしております。 アナタ様のご尽力(じんりょく)のお陰で、私たちは日々平穏に過ごせております。 その御心(みこころ)に感謝し、アナタ様とこの公国のご多幸(たこう)を毎日、神にお祈りしておりまする 」

静かに頭(こうべ)を垂(た)れる二人に、リシャール3世はいつもの険(けわ)しい表情を解き、穏(おだ)やかな微笑(えみ)を返した。

「それはそれは‥ かたじけないお言葉です! 何かご不便な事がございましたら、何なりとおっしゃってください。 」

リシャールは恭(うやうや)しく胸に手を当て、お礼を言った。

隣に座っていたロベールも立ち上がり、兄と同じように丁寧(ていねい)に挨拶をした。

リシャール3世は、父リシャール2世にならって、この二人の王子を大切に扱(あつか)っていた。

それは、彼らが長老グンノールの孫だったからではない。悲運の王子達を哀(あわ)れんだからでもなかった。

彼らが由緒(ゆいしょ)正しきウェセックス朝王家の血を引く者だったから―――あのアルフレド(英=アルフレッド)大王の末裔(まつえい)だったからである。

ノルマンディーのような強盗団(バイキング)上がりとは、ワケが違うのだ。

グンノールとともに上座に腰掛けたエドゥアールは、改めてドラゴンの頭を眺(なが)め、顔を顰(しか)めた。

「それにしても、なんと禍々(まがまが)しき形相(ぎょうそう)でありましょうや‥! これこそ、悪魔の使いに違いありません。 そして、このような邪悪なる生き物を退治なさった方は、さぞや主イエス・キリストからのご信頼厚き方でございましょう 」

信心深いエドゥアールは神の恩寵(おんちょう)を語った。

だが、アルフレドは世事(せじ)に疎(うと)い兄に異(い)を唱(とな)えた。

「兄上、ご存じないのですか? ドラゴンの退治をなさったのは、ロベール伯とその御家来でらっしゃいますぞ! 町中の者が、そう噂しておりました 」

「ナニ、従兄(いとこ)殿が!? それはまことか? ナンと素晴らしき事じゃ! さぞや、お二人には神よりの特別な思(おぼ)し召(め)しがあったのでしょう‥! 」

エドゥアールは、ロベール達が神より選ばれた者で、『特別な力』を与えられたのだと言いたかったのだ。それは、彼にとって最高の賛辞(さんじ)であった。

ロベールを賞賛するエドゥアールに対して、彼は慇懃(いんぎん)に訂正をした。

「エドゥアール様、アルフレド様‥ お言葉ではございますが、ドラゴンを退治したのは、わたくしの家来ではありません―――友人でございます。 そして彼は異教徒なのでございます 」

「な‥ なんと‥ ご友人が、異教徒なのですか? 」

「異教徒が‥ 神の敵であるこの魔物を倒したとおっしゃるのですか? 」

大いに驚く二人の表情に、ロベールは嫌な予感を感じていた。。

だが、長老であり祖母であるグンノールと、由緒(ゆいしょ)正しきイングランドの王子達の前である。ロベールはつとめて明るく返事を返した。

「さようでございます。 ヨリ殿、どうか立ち上がって、お二人に顔をお見せしてください 」

少し離れたテーブルに陣取っていた頼純には、その意味がよく判らなかったが、ロベールの面子(めんつ)を潰さないため、立ち上がって頭を下げた。

エドゥアール、アルフレドの兄弟は、その見た事もない風体(ふうてい)にさらに驚いていた。

「あ‥ あれが、異教徒ですか‥? これはまた、珍妙(ちんみょう)なる格好をしておりますねェ‥ 」

「これが噂に聞く、サラセン人というモノでしょう‥ 」

穏やかにほほ笑んだロベール伯は静かに首を振った。

「いえいえ‥ 彼は、サラセンよりもさらにはるか東の国よりまいりました武人で‥ 彼こそがドラゴンを倒した『勇者』でございます♡ 」

ロベールの言葉に難しい表情となったエドゥアールは、修道服の広い袖口に両手を入れ、腕を組む様にして、しばし考え込んだ。

「それは、いささか問題がありますぞ! 神の敵を倒すのは神から遣(つか)わされた者でなければならないハズです。 もし、神の敵を異教徒が倒したとなれば‥ ローマ教皇(きょうこう)庁はどのようなご判断をなさるのか‥? 」

「ロ‥ ローマ教皇庁―――!? 」

ロベールが驚きの声を上げた。ロベールだけではない。その場のすべての人々がエドゥアールの言葉に凍り付いたのだった。

エドゥアールは真剣な顔で頷(うなず)いた。彼は敬虔(けいけん)で、頑迷(がんめい)なキリスト教徒なのだ。

「これは、ノルマンディー大公とファレーズ伯もおかかわりになっておられる事態です‥ 大きな論争とならねばよいのですが―――! 」