20

1026年 ファレーズ城・中庭(2)

モッドの階段を降りてきたサミーラ達は、中庭へと続く扉の前にまで到着していた。

だがその扉を開けば、多くの観衆の前にその姿をさらす事になるのだ。

彼らはたちまち捕らえられるか、斬り殺されてしまうだろう。

その時、貧民街の方でドドンッという巨大な音がした。

観衆の視線がその音の方へ向けられ騒然となっている間に、サミーラ達は静かに扉を開け、中庭の中へと潜り込んでいった。

雷のような大きな音は、仲間であるシモーヌが中国渡来の『火薬』というモノを爆発させた音であった。

× × × × ×

『火薬』は、中国の唐代(西暦618年~907年)に不老長生(ちょうせい)の仙薬を開発する過程で偶然発見された。その後、その燃焼力と爆発力に着目した煉丹家(れんたんか=薬学者)達は、これにさらなる研鑽(けんさん)を積んだ。

その研究は実を結び、宋代(西暦960年~1276年)の初期には、この薬品を兵器として活用するまでに至っている。

975年、宋が南唐を攻撃した際には、2万発の火箭(かせん=ロケット弾)や大砲が戦場に投入されていた。

のちのヨーロッパが世界中を植民地化する始まりとなった大航海時代(15世紀~17世紀)は、ルネサンス期(14世紀~16世紀)の三大発明=火薬、羅針盤(らしんばん)、活版印刷によって支えられたといわれるが、すでに中国では10世紀にこれらを完成させていたのだ。

ヨーロッパ人は、それらを四百年後に改良したに過ぎない。

そして、この『火薬』の爆発音で、頼純もサミーラ達が近くにいる事を知ったはずだ。

すべては、頼純が以前から想定し、訓練を重ねてきた一連の行動であった。

ただし、その時には頼純本人が捕まっていようとは、誰も思ってはいなかったが‥‥‥。

× × × × ×

二人の巨人戦士は薄笑いを浮かべながら、頼純にゆっくりと近づいてくる。

両手で太刀(たち)を握り、まっすぐ正眼に構えていた頼純は、左手をその柄(つか)から離し、静かに両腕を開いていった。

その時、観衆から

「いけ! そいつをブッ殺せ! 」

「海賊(バイキング)の恐ろしさをたっぷりと味あわせてやるんだ! 」

「頑張れ! 」

などと、『ルーアンの巨兵兄弟』を応援する声が飛んだ。

なるほど、自分も伯爵や公爵の前であれだけの悪態をついたのだ、その家臣や領民である観衆が嫌うのも当然か―――などと納得しながら、頼純はふと『海賊』という言葉に心引かれた。

それは、彼の鼻先に潮風の香りを漂(ただよ)わせる、懐かしい響きだった。

そう、頼純はかつて『海賊』だったのである。

× × × × ×

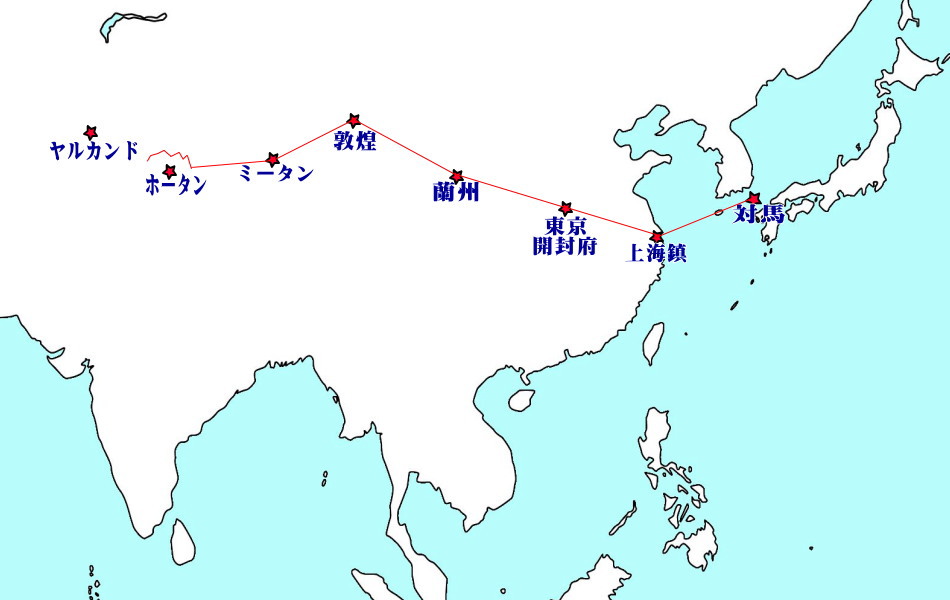

藤原頼純(ふじわらのよりずみ)は、正暦(しょうりゃく)3年(和暦 西暦993年)一条天皇の御代(みよ)に日本国は対馬国(つしまのくに)に生まれた。

彼の曾祖父(そうそふ)は藤原純友(ふじわらのすみとも)といい、右大弁(うだいべん=朝廷の最高機関、太政官の職)藤原遠経(ふじわらのとおつね)の孫で、太宰少弐(だざいしょうに)藤原良範(ふじわらのよしのり)の三男であった。

だが純友は、名門貴族の出身であるにもかかわらず、早くに父を亡くし、その後ろ盾を失ってしまったため、中級貴族である従五位下・伊予(いよ)(現愛媛県)掾(じょう)(朝廷から派遣された行政官である国司の三等官)として、瀬戸内海を荒らし回る海賊追補(ついほ)の任(にん)に着かねばならなかった。

任期の間、純友(すみとも)は幾つもの海賊らを鎮圧し懲(こ)らしめたが、その任が解かれた後も伊予国(いよこく)に残り、やがて彼らと意気相投(あいとう)じて、二千人以上を抱える海賊の頭目となる。

その後、承平(じょうへい)五年(西暦935年)に平将門(たいらのまさかど)が関東で起こした朝廷に対する反乱―――『承平天慶(じょうへいてんぎょう)の乱(将門の乱)』に呼応(こおう)して、兵を挙(あ)げた。

純友(すみとも)は、摂津国(せっつのくに)、淡路国(あわじのくに)を襲撃、平安京に攻め入らんばかりの勢いだったが、天慶(てんぎょう)3年(西暦940年)に朝敵(ちょうてき)とされた将門(まさかど)が討(う)たれるや、彼も西へと敗走する事になる。

だがその後も、伊予国(いよのくに)、讃岐国(さぬきのくに)、備前国(びぜんのくに)、備後国(びんごのくに)、長門国(ながとのくに)、周防国(すおうのくに)、土佐国(とさのくに)と襲撃を重ね、太宰府(だざいふ)までも占拠し、その勢いは衰(おとろ)えていなかった。

しかし、『博多湾の戦い』で大敗すると、警固使(けいごし)・橘遠保(たちばなのとおやす)に捕らえられ、獄中で41歳の生涯(しょうがい)に幕を閉じる。

純友(すみとも)の三男であった良純(よしずみ)(頼純の祖父)は、数十人の家来に守られて博多からかろうじて対馬(つしま)へと逃げ延(の)びる事ができた。海賊だった家来に育てられた彼は長(ちょう)じて、父と同様に対馬海峡周辺で海賊を始める。

さらに、その子・有純(ありずみ=頼純の父)も海賊を継(つ)いだ。

(彼らは倭寇(わこう)ではない。倭寇(わこう)とは、この時代よりも300年以上後の『元寇(げんこう)』によって、モンゴル・高麗(こうらい)軍に大虐殺(ぎゃくさつ)された対馬や壱岐(いき)、肥前(ひぜん)の生き残りの者達が、家族の復讐のタメに始めた海賊行為である。また、後期の倭寇(わこう)では、中国人が主流となっていく)。

頼純も幼い頃から、武芸の厳(きび)しい修行を積み重ね、武士として様々な学問を叩き込まれた。

十五歳で元服(げんぷく)をすませると、彼は父・有純(ありずみ)より先祖伝来の家宝『小烏丸(こがらすまる)』の太刀(たち)を授(さず)かる。曾祖父(そうそふ)、純友(すみとも)が挙兵の後、淡路国(あわじのくに)で朝廷の兵器庫から奪(うば)った名刀であった。

こうして、頼純の一族は四代にも渡って海賊を家業としてきたのだ。

中国『宋』や朝鮮『高麗(こうらい)』の貿易船、私船を次々と襲っていった頼純は、やがて荒くれ者ばかりの海賊達の中でも、随一(ずいいち)の腕前となっていく。

だが、悪い事はできないもので、寛弘(かんこう)6年(西暦1010年)、十七歳の頼純が乗り込んだ海賊船が大きな嵐に遭(あ)い、船は大破、仲間ともちりぢりになってしまう。

五日もの間、波間(なみま)を漂流した彼は、中国東岸部の上海鎮(シャンハイチン)の海岸へと流れ着くのだった。

波打ち際で気を失っていた頼純は、漁村の民に助けられたが、言葉を話せぬ彼の事を通報した者がいて、華亭(ファティン)県の県尉(けんい=警察官)に捕(と)らえられた。だが、異国人の処遇(しょぐう)は知県(ちけん=県知事)では行えぬと、彼は宋の都・開封(かいふう)へと送られるのである。

頼純は、そこの知州(ちしゅう=州の長官)から、不法入国者として三年の配役(はいえき=強制労働)を命じられる。

言葉の通じぬ異国に一人きり、日本に戻る方法さえない状況に、頼純は絶望するしかなかった。だが彼は必死に言葉を覚え、囚人仲間と友になり、城壁工事の労働にいそしむ事で、それを乗り切ったのだ。

やがて頼純は釈放された。

驚く事に、遭難(そうなん)時に手にしていた家宝『小烏丸(こがらすまる)』の太刀(たち)は、役人に盗まれる事もなく、無事頼純の元に返却(へんきゃく)されたのだった。

頼純は、大いに賑(にぎ)わう百万都市・東京(トンキン)開封府(かいふうふ)の外(はず)れに小屋を借り、使い走りのような仕事で細々と生活を始めた。

ところが、異国での孤独で貧しい生活も、いざ始まると毎日が面白くてしょうがない。

街へ出ると、見た事も聞いた事もない文物(ぶんぶつ)や話が、そこここに山ほどあるのだ。

とくに、アラブや西域の商人達の話は、21歳の頼純を毎日ワクワクとさせた。

首が巨木ほども長い鹿や、家ほども大きく、長い鼻と大きな耳をした牛の話しなど―――生き物の話だけでも頼純の心はときめいた。

背中に二つのコブを持つ大きな馬を実際に見た時には、驚きのあまり、口を開けたまま四刻(約1時間)も見詰めていたほどだった。

それらの事が頼純に、未知なる西の世界への好奇心を募(つの)らせていく。

その思いはやがて抑(おさ)えられなくなり、西へ―――イスラムなる国の中心地・バグダッドに向かう決意をさせたのだった。

だが、いくら彼が決意しようともそう簡単に旅行などできようハズもない。

まず、『宋』の国から出るタメには通行手形が必要であった。それがなければ、『絹の道(シルクロード)』の各地に点在する関所も通過できず、街に入る事ができない。

彼はその機会を窺(うかが)いながら、最新の学問―――兵法(へいほう)や航海術・医学・薬学など、多くの先進科学を学んでいった。

やがて、敦煌(とんこう)へ向かう節度使(せつどし)が兵を募集しているという話を耳にする。

節度使(せつどし)とは、国から派遣され、地方の行政と軍を統括(とうかつ)する行政官であったが、当時はただの名誉職となっていた。

頼純がその節度使(せつどし)の護衛兵に応募(おうぼ)すると、彼の剣技(けんぎ)が認められ、あっさり合格できたのだ。これで『宋』の国境まで行く事ができるようになった。

『宋』へ流れ着いて11年を経(へ)た天禧(てんき)四年(中国暦 西暦1020年)、彼が28歳の時であった。

節度使(せつどし)一行、約二百名は、長安(ちょうあん)から蘭州(らんしゅう)を経(へ)て黄河(こうが)を渡り、吐蕃(チベット)高原を北側に迂回(うかい)する河西回廊(かせいかいろう)を通って敦煌(とんこう)へと至った。

それは決して楽な道行(みちゆ)きではなかったが、盗賊や砂嵐に襲われる事もなく、一年半を掛けたのんびり旅であった。

その後、頼純は一年と数ヶ月を敦煌(とんこう)で兵士として過ごす事になる。

彼はその間に中国の様々な武術を軍事訓練から学んだ。また、休みともなると、石窟の壁面に描かれた仏画を観賞したり、多くの経典(きょうてん)に触れながら、現地の人々から『絹の道(シルクロード)』の共通語であるソグド語を教えてもらうなどして過ごした。

天聖(てんせい)元年(中国暦 西暦1023年)に兵役(へいえき)があけると、上手い具合に莎車(ヤルカンド)へと向かう隊商があり、頼純はその警備兵の一員となった。

隊商は、敦煌(とんこう)から陽関(ようかん)、鄯善(ミータン)、且末(シャルシャン)と抜け、于闐(ホータン)、莎車(ヤルカンド)へ至る西域南道(せいいきなんどう)を通った。

それは、タクラマカン砂漠南縁、崑崙(こんろん)山脈の麓(ふもと)を抜けていくルートであり、唐の時代、玄奘(げんじょう)三蔵がインドからの帰途(きと)に通ったとされていた。

ところが、精絶(チャドータ)を越え、あと少しで于闐(ホータン)というあたりで黒い嵐(カラ・ブラン)といわれる強烈な砂嵐に遭遇(そうぐう)してしまう。

それは三日三晩も続き、隊の半分の者の命を奪った。

大半の水と食料、ラクダ、さらには方角までも失ってしまった隊商は、砂漠の中を彷徨(さまよ)うしかなかった。やがて、進路や残った水の分配で喧嘩が始まり、殺し合いとなり、わずかに生き残った隊商もちりぢりになってしまうのである。

頼純は4人の仲間と行動を共にしていたが、飢餓(きが)と灼熱(しゃくねつ)の太陽によって、彼らは次々と死んでいった。

最後に残された頼純も、もはや太刀(たち)さえ投げ捨てたいほどの死の淵(ふち)にいたが、『家宝だけは何があっても守れ』との父の遺言(ゆいごん)に従い、かろうじてそれを踏みとどまっていた。

だが、そんな彼もついに力尽きた。

あと三歩歩いたら地面に横になり、『小烏丸(こがらすまる)』で首を掻(か)き切って楽になろうと決めていた。

その時、誰かが近づいてきたのだ。

蜃気楼(しんきろう)なのか、死ぬ前に見る幻(まぼろし)なのかと思っていると、男は漢語(かんご)で話し掛けてきた。

彼を救ったのはベネツィアの貿易商人ロレンツォの隊商であった。

頼純、31歳の春の事である。

× × × × ×

ノルマン巨兵の二人は、長剣(エペ)の衝撃をやわらげる鎧下(ガンベゾン)の上に、股丈(ももたけ)の鎖帷子(オベール)を着用し、下半身も鎖股引(ショース)で守られている。

右側に立つ長剣(エペ)のエノーは、左手に涙滴(るいてき)形の大きく頑丈な盾(エキュ)を持っている。長身の彼の体でさえ、その盾(エキュ)ならば三分の二が隠れてしまうほどだ。

左側のアンドレは、両手に大きな戦斧(アシュ)を握り、それを器用に振り回している。コチラの太刀(たち)を一方の戦斧(アシュ)で受け、もう片方の斧で斬撃(ざんげき)をしかけてくるのだろう。

完全防備のためか、彼らは頼純の太刀(たち)などまったく恐れてはいなかった。

『戦闘では相手を殺すのではなく、戦闘力を奪うダケで良い』と、リシャール3世に豪語(ごうご)した頼純だけに、その実践(じっせん)を行わなければならない。

余計な事を言ったモノだと、己(おのれ)の発言を反省した。

さて、どちらを先に倒すべきか―――非常に難しい問題だった。

「兄者(あにじゃ)‥ 俺から行かしてもらうぜ! 」

斧を持つアンドレがそう言った。

と、盾(エキュ)の戦士・エノーが、

「おうよ! 」

と答える。

兄弟ならではの、息の合ったコンビネーションだが、何かそこに活路があるような気がした。

などと考えている間に、戦斧(アシュ)のアンドレの巨体が突っ込んできた。

頼純の頭頂部めがけて、右手の戦斧(アシュ)が振り下ろされる。

頼純はその刃先を体を右にしてかわした。

次の瞬間には、もう左の斧が顔の右側面に襲いかかってきた。

頭を大きく後ろにそらせて、それから逃れる頼純。

そこに、盾(エキュ)の戦士・エノーの長剣(エペ)が振り下ろされた。

かろうじて横に飛び退(の)きその切っ先を躱(かわ)したが、息つく暇(ひま)もなく巨大な盾(エキュ)が襲いかかってきた。

さすがの頼純も四連続の攻撃は、厳(きび)しかった。

盾(エキュ)が頼純の上半身にぶつかると、激しい衝撃で彼は吹き飛ばされたのだ。

地面をゴロゴロと転がる頼純に、観衆は大喜びをしている。

盾(エキュ)は十分に武器となっていた。

二人の戦士は、巨体の割に俊敏(しゅんびん)である。そして息もぴったりと合っていた。

頼純は余裕をカマしている場合ではなかった。

倒しにくいのは攻守にバランスの取れた兄エノーであるが、機動力に優れた弟アンドレもかなりやっかいな存在であった。

弟を先に倒さねば、兄と戦う余裕すらないだろう。

立ち上がりかけた頼純にむかって、戦斧(アシュ)を持つアンドレが突進してきた。