23

1026年 ファレーズ城・中庭(5)

東西南北の四角(よすみ)に建てられた見張り台とモッド上の砦(とりで)では、ジョヴァンニ、フィリッポ、ロメオ、ジャコモ、そしてピエトロが弓を構えていた。

彼らの矢は、リシャール3世やロベール伯、ティボー、さらにはオズバーンの額や胸を狙っている。

そこそこの距離はあったが、迷いのない彼らの顔を見ると確実に的(まと)を射る自信があるのだろう。

そして何と言っても、リシャールのすぐ背後にはナイフを構えたサミーラが立っている。

主人が的(まと)に掛けられている事を知り、170人近い兵士達は誰ひとりとして動けなくなった。

中庭は極度の緊張に包まれる。

そんな中、頼純は不敵な微笑(えみ)を浮かべながらも、尖(とが)った目でリシャール3世を睨(にら)んでいた。

かたやリシャール3世は、何もできぬ悔しさに唇を震(ふる)わせて、激しく頼純を睨(にら)み返してくる。

まさに、火花が散るような睨(にら)み合いであった。

中庭の中は時間が止まってしまった。

「ヒャハハハハ‥ 」

張り詰めた空気を破るかのように、声高々と笑う者がいた。

「大公さん‥ これってさァ、俺達が完全に負けてるじゃん♡ こりゃ、勝てないよ。 ムリムリ、絶対にムリ! 」

それはリシャールの近習(きんじゅ)であり、頼純になれなれしく話し掛けてきたあのジョルジュの声であった。彼は楽しそうに笑っている。

「だって、コイツらこのままじゃ‥ 俺達全員に剣を捨てさせて、ココから逃げ出しちゃうよ。 そんなコトになったら、この男は本当にアンタの命を狙うんだからネ! いや、マジでマジで‥ そりゃあ、マズいっしょ! 」

リシャール3世は頼純を睨(にら)んだまま、大声で答えた。

「何を申すか! 我が兵が脅しに屈(くっ)し、武器を捨てるなどという事はあり得ない‼ 」

「けどさァ‥ 俺達が言うコト聞かなきゃ、コイツらはまず最初にティボーのおっちゃんを殺しちゃうよ♡ 」

名指しされたティボーは『ひっ』と首をすくめた。

ジョルジュは軽口を叩くような口ぶりで続けた。

「それでもダメなら、オズバーン伯を殺して‥ 次には弟君のロベール伯だって殺(や)ッちゃうかも!? そうやってコイツらの本気度を知らされたら‥ アンタを殺させるワケにゃいかない俺達は、武器を捨てるしかないっしょ 」

頼純は意外そうにジョルジュを振り返った。

「あらァ‥ コイツ、ただのバカじゃなかったんだ‥!? 」

オズバーンも厳(いか)めしい顔で頷(うなず)いた。

「大公様‥ ジョルジュ伯の申す事は間違っておりませぬ。 それに、このヨリの行動はわたくしもまるで予測がつきませぬゆえ。 このままこの者達を逃がさず、ここは和解した方がよろしいかと―――! 」

「グググ‥ 」

リシャールは呻(うめ)く事しかできなかった。

先ほどの広間でも、この中庭でも、頼純にやられっぱなしで恥をかかされ続けているリシャールは、オズバーンの進言を受け入れがたかった。

だが、状況は和解するしかなく、それは彼の敗北を意味していた。

ジョルジュは頼純を指差し、広場の全員に語り掛けた。

「それにさァ‥ コイツ、本当にあのエノーとアンドレの兄弟を倒したんだゼ! 言った通りに―――二人を殺す事なく、その戦闘能力だけを奪った。 それってスゴくね!? めっちゃ、スゴいと思うンですけどォ‥ 」

「‥‥ 」

明確な反応を示さない一同に、ジョルジュは大きな身振り手振りでさらに訴えた。

「だったらさァ‥ そんな奴は褒(ほ)めた方がいいと思うよ! 俺達ノルマン人は、スゲェ奴を殺すような了見(りょうけん)の狭い民族じゃないっしょ!?

だったら―――はい、拍手ゥ~~~う! 」

頭の上で大きく拍手してみせるジョルジュ伯。

だが、そのあおりの言葉にも、中庭のノルマン兵士はパチパチと手を叩くていどだった。本心では、もっと盛大に拍手を送りたいところだが、公爵に気兼ねしての事だった。

そんな一同に、ジョルジュ伯は不満げに口を尖らせる。

「テンション低(ひく)ッ! 俺がスベっちゃったみたいじゃん 」

そんなジョルジュ伯を無視して、オズバーン卿は頼純の方を振り返った。

「ヨリ‥ お前も勘違いしておるようだが―――我が大公様は、誰かにお前を殺すように命じた事などなかったハズだ! 違うか!? 」

「い‥ いや‥ それは‥‥‥ 」

口ごもる頼純に、オズバーンはさらにたたみ掛ける。

「ティボー殿が号令をかけたダケで‥ 我が殿は一言も発(はっ)せられてはおらぬのだぞ! 」

「そりゃあ、そうだけどォ‥ 」

「お前とて、知っておったであろう‥ 殿がお前を試そうとなさっていた事は! お前が困難に直面した時、どう対応するのか―――ただ観察なさっていたダケだ! 決して、殺そうなどとは思っていらっしゃらない 」

リシャールは怒りっぽい性格であったが、愚かではなかった。すべては、彼が作った舞台なのだ。

だがその舞台で、頼純は彼の予想とはまったく違う踊りを披露(ひろう)した。

その事がリシャールにとって腹立たしかったのである。

「もうよい! 茶番は終わりだ‼ 」

不機嫌な顔でリシャールが立ち上がる。

「その男は無罪放免としろ! そして、この場は解散だ! 」

リシャールは頼純を再び睨(にら)み据(す)えた。

「それでも不満があるのなら、いつでもかかってこい! 今度こそ我が剣(つるぎ)の錆(さび)にしてくれるわ! 」

リシャール3世はさらに険しい表情を作ると、今度はロベールを見据えた。

「それから‥ ロベール伯爵は、主人であるこのわたしの命令に背(そむ)いた上、みずからの死を持ってわたしを脅(おど)そうとした! これは立派な反逆罪である。 よって罰(ばつ)を言い渡す! 」

その言葉にティボーは大いに驚いた。

「そ‥ そんな‥ ロベール様には関係ない話で‥‥ は‥ 反逆罪って―――! 」

リシャールの声が広場に響き渡った。

「アンデーヌの森の奥深くに住むという―――人食いドラゴンを退治するのだ! 」

「え!? 」

ロベールはその命令に愕然(がくぜん)とした。

頼純は思わず眉を顰(ひそ)めた。

「ド‥ ドラゴン退治ィ―――い!? 」

リシャールが何を言っているのか、意味がよく分からなかったからである。

× × × × ×

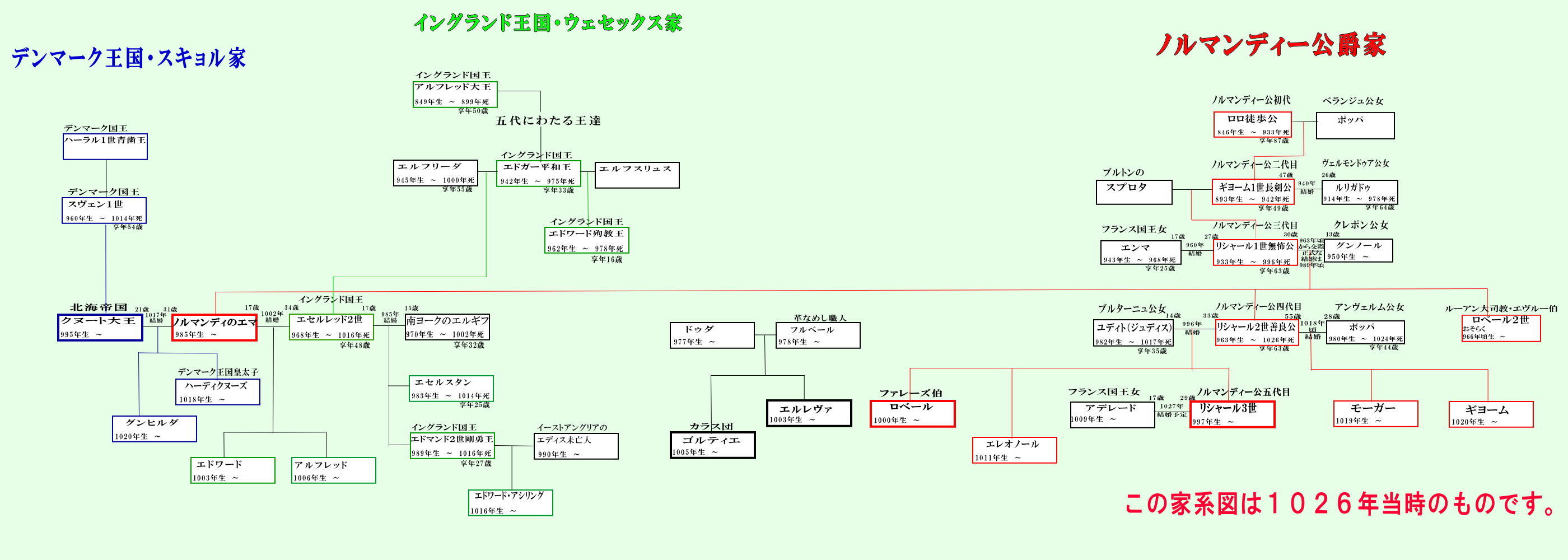

中世ヨーロッパでは、庶民(しょみん)はもちろんの事、王侯(おうこう)貴族でさえも苗字を持たなかった。

彼らは、『どこどこに領地を持つ誰々』とか、『どこそこを支配する何代目の誰々』とか、または『どこそこ出身の誰々』と呼ばれていた。

たとえば、ノルマンディー大公リシャール3世なら『フランス北部のノルマンディーを領地に持つ公爵で三代目のリシャール』といった具合である。

それでも、男女ともに名前の種類も少なく、1世、2世、3世の違いだけでは混乱する事も多かった。

そこで彼らには『あだ名』がつけられていた。その人を体現(たいげん)し、誰もがすぐに思い出す『あだ名』である。

しかしながら、『あだ名』だけにそれが良いモノとは限らない。むしろ、『短躯(たんく)王=チビ』や『禿頭(とくとう)王=ハゲ』、『単純王=バカ』、『肥満王=デブ』などと、悪口のオンパレードであった。

デンマーク・バイキングの首領であり、西フランク国王シャルル3世『単純王』から、ノルマンディーの地を与えられたロロは、たいへん体が大きく、その体重で次々と馬を乗り潰したタメ、いつも戦場を歩いて戦っていた。それで『徒歩(ゲング)公』とあだ名された。ゲングとはテクテク歩くという意味である。

彼は当時では超高齢である87歳まで長生きしたので、80歳を期に領主の座を長男に譲り渡した。34歳でその跡をついだのが、ギヨーム1世『長剣公』である。彼はバイキング風の短い剣ではなく、長い剣を好んだのでそう呼ばれたのだ。

そして、三代目のノルマンディ公となったのは、『長剣公』の長男であるリシャール1世『無怖(むふ)公』であった。何事をも恐れぬ偉大なる人物という意味である。

『無怖(むふ)公』はフランス国王であるユーグ・カペーの娘・エンマと結婚したが、彼女が25歳で亡くなったため、クレポン伯の公女・グンノールと再婚した。

グンノールは6人の子をもうけた。その中の長男が、ロベール伯爵達の父であるリシャール2世『善良公』である。

リシャール1世『無怖(むふ)公』は、政略結婚などの外交手段で周辺との紛争を防ごうとした。

特に、ドーバー海峡を挟んでわずかな距離で対峙(たいじ)するイングランド王国には大いに配慮し、『ノルマンディーの宝石』と呼ばれるほど美しかった長女、エンマを嫁(とつ)がせた。

1002年、エンマはイングランド王エセルレッド2世と結婚し、その間にエドワードとアルフレッドの二人の王子をもうけた。

だが、980年頃から始まったデンマークの度重(たびかさ)なる侵攻に、1016年ついにイングランドは破れてしまう。

イングランド王国はデンマーク王国に征服されたのである。

イングランド王妃エンマは、夫エセルレッド2世がその激しい戦闘のさなかに病死すると、新しい統治者であるデンマークの王子・クヌートと結婚し、長男ハーデクヌーズを生むのだ。つまり、前夫の宿敵である男と結婚し、その子供を産んだわけである。

この事が、後にイングランドを揺(ゆ)るがす王位継承問題へと発展していくのであった。

前イングランド王の王子であるエドワードとアルフレッドは、デンマーク軍の追っ手から逃れるため、母の故郷であるノルマンディー公国へと避難していた。母方の祖母であるグンノールが彼らの面倒をみていたのである。エドワード兄弟はロベール伯爵達の従兄(いとこ)に当たった。

一方、エンマの兄であり、信心深かったため『善良公』と呼ばれたリシャール2世は、996年に33歳でノルマンディー公爵を引き継いでいた。

彼は27歳の時にブルターニュ公女であるユディトと結婚し、リシャール3世やロベール伯爵など6人の子供をもうけた。

だが、その後ユディトが亡くなると、リシャール2世はアンヴェルム公女であるポッパと結婚し、ロベール達とは異母兄弟となるモーガーとギヨームが生まれていた。

当時は、王や貴族が配偶者を喪(うしな)った場合、速(すみ)やかに相手を見つけて結婚するように定められていた。

リシャール3世やロベール伯は、この義母ポッパやその取り巻き達とそりが合わなかったのだ。

義母ポッパが一昨年の1024年に亡くなると、父リシャール2世『善良公』もその後を追うようにこの世を去った。1026年、享年(きょうねん)56歳であった。

つまり、兄リシャール3世はこの年に公爵になったばかりであり、29歳の彼にとってその地位は大いなる重責(じゅうせき)であった。

もともと、少々短気なところもあったが、それゆえにいつもイライラとしていたのである。

家宰(セネシャル)オズバーンの大叔母でもあり、リシャール3世達の祖母となるグンノールは、76歳ながら健在で、長老としてノルマンディー公家に隠然(いんぜん)たる力を持っていた。

そんな彼女によいところを見せようと、知らず知らずの内に、リシャールの肩には力が入っていたのである。

また、フランス国王ロベール2世の娘、アデル王女と来年結婚する事も彼を緊張させる原因となっていた。

だが、それは領主として乗り越えねばならない壁なのだ。

彼はわざと尊大に振る舞い、厳(いか)めしい顔をする事で人々を恐れさせ、権威を見せ付けようとしていたのである。

そのリシャール3世には、まだ『あだ名』はなかった

× × × × ×

『領主の館(メヌア)』は、先ほどまでの喧噪(けんそう)がウソのように静まり返っていた。

その広間の玉座には、疲れ切った様子のロベールが腰掛けている。首には、傷を隠すように包帯が巻かれていた。

その前で、床にどっしり胡座(あぐら)をかいた頼純は、グッタリしたロベールをニヤニヤと眺めている。

「まあ‥ そう、しょげかえってないで―――元気を出せや! 」

頼純はつとめて明るい声でロベールを励(はげ)ました。

頼純の傍(かたわ)らには、サミーラや傭兵のピエトロ、ロメオ、ジョバンニの三人も同席している。再び頼純が捕らわれる事がないよう、警護しているのである。彼らはロベール達の事を信用していなかった。

「申し訳ない‥! 兄がたいへん失礼な事をしでかしまして、本当に‥ 本当に申し訳ありませんでした‥! 」

ロベールは心から謝った。その顔は青ざめている。

だが、頼純はそんな事などまったく気にしていないようだった。

「いいんだよ。 アンタだって、命をかけて俺を救おうとしてくれたじゃネーか。 もう気にしないでくれ 」

「し‥ しかし‥ 」

そこへロベールの横に立っていたティボーがしたり顔で口を挟んでくる。

「そうですよ。 若が謝られる事などありません。 リシャール大公とて、けっして間違いを犯したワケではないのです! ただ――― 」

そんなティボーの言葉を遮(さえぎ)るように、ロベールが怒鳴りつけた。

「黙れェい‼ お前にそのような事を申す権利はないわ! お前が兄上によけいな告げ口さえしておらねば、このような大事にもなってはいなかったんだぞ。 兄上とて、満座(まんざ)の前で恥をかく事もなかったのだ! すべてはお前のせい―――お前はその事が判っておるのか!? 」

だが、ティボーは心外だとばかりに反論した。

「な‥ 何をおっしゃいますやら! じぃは‥ じぃは、若の御身(おんみ)を思えばこそ、兄上にご進言申し上げたまでの事。 わたくしは、嘘偽(うそいつわ)りは申しておりません。 すべては、この者が話した事、行(おこな)った事をお伝え申し上げたダケです! 」

「けどさァ‥ ものは言いようじゃん! 同(おんな)じ事でも、悪意を持って言えば、人を怒らせる事だってできるんだから―――なんちゃって♡ 」

話に割り込んできたのは、どこからともなく現れたジョルジュ伯であった。

頼純は彼を見上げて、驚きの声をあげた。

「はあ!? 何でお前がココにいるんだよ! 公爵様御一行(ごいっこう)は、みんな帰ったんだぞ! お前はアッチについていかなくてよかったのか!? 」

突っかかる頼純に、ジョルジュは立てた人差し指を振りながらとぼけた。

「大丈夫、大丈夫! 俺一人ぐらいいなくても、どうって事ネーから! ぜんぜん大丈夫ですゥ! それよりも、今はアンタ達の話を聞いてた方が面白そうだしィ‥ ネ♡ 」

「『ネ♡』って―――なんだそりゃ? 」

頼純は、妙になついてくるジョルジュがどうにも腹立たしい。

そんなジョルジュをティボーがたしなめた。

「ジョルジュ伯も‥ そのようにおふざけになっている場合ではありませんぞ! 若はアンデーヌの森の人食いドラゴンを退治せねばならないのです。 どうするおつもりですか? 」

ドラゴン退治をするよう罰せられたのは誰のせいだ―――とその場の全員が突っ込みたかった。

だが、その思いはロベールの声にかき消された。

「ああああ‥ 」

頭を掻(か)き毟(むし)って悶(もだ)えるロベール。けっして大きな声ではなかったが、切羽(せっぱ)詰まった気持ちが伝わってくる。

彼が青ざめていたのは、頼純に対する謝意(しゃい)や、兄に対する怒りからだけではなかった。むしろ、この罰(ばつ)の方に脅えていたのである。

頼純は呆れたように声を掛けた。

「おいおい‥ ドラゴンって、龍の事だろう!? あんなモノは、空想迷信の世界の生き物で、現実にはいやしないよ。 それこそ、気にするなって! 」

だが、ティボーは頼純の言葉をキッパリ否定した。

「何を言うか! ドラゴンはおる、絶対におるぞ! 」

ジョルジュも、この話に関してはティボーに賛同(さんどう)する。

「うん! 俺も聞いたコトある。 何人もの旅人が、ドラゴンに喰(く)われちゃったんだって。 その現場を見た人もけっこういるらしいよ。 ドラゴンは本当にいるんだってさ! 」

信じられないとばかりに頼純は顔を顰(しか)めた。

「え~~~え‥ ホントかよォ!? ンなワケねェだろう‥! 」

ゴクリと唾を飲みこんだロベールが、恐る恐る言葉を吐き出した。

「―――そ‥ そのドラゴン‥ 火を噴(ふ)くそうです‥‥! 」

ロベールの青かった顔からは完全に血の気が引き、真っ白になっていた。